|

2026�N

��2��1���@�Ǘ��l

����AApple Music�̃v���[���[�������ɃG���x�f�b�h���Ă݂āA�ӊO�Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂����B

���T�C�g�͎n�߂��Ƃ������{�I�ɉ摜�͈���Ȃ�����ł��܂������A������ƃA���o���y�[�W�Ƀv���[���[�߂Ă݂܂����B

�I�[�v������20�N�����Ă͂��߂ăW���P�b�g�摜���ڂ����킯�ł����A��͂�ǂ��ł��ˁB

������Ɠ\���Ă݂܂����ƌ����Ă��x�X�g����Ė�50��ł�����Ȃ��Ȃ���ςł����B

����T���f�B�́u�O�o�v�̘b�̒��ŁA���[�~���́u�ጎ�ԁv�ɂ��ĐG�ꂽ�̂ł����A

�����ɂȂ��Ă�������炱�̋Ȃ̉̎��̓��e�ƁA�Ȃ��u�ጎ�ԁv�Ƃ����^�C�g���Ȃ̂��H�Ƃ�����������܂����B

�܂���O��Ƃ��āA���߂͐l���ꂼ�ꎩ�R�Ȃ̂ŁA�����܂Ŏ��̉��߂Ƃ��ĕ����Ē�������Ǝv���܂��B

�u�ጎ�ԁv�̋Ȃ̓��e�͂����������̂܂�܍ĉ�̉̂��Ǝv���܂��B

�������������͉̂��Ă��܂��A�ނ����ʂꂽ����ǖ����ɂ����ƐS�̒��ŋ��ɐ����Ă����l�ɍĉ�������ł��傤���B

�����Ǝ��Ԃ������Ă͂��邯�ǁA���݂������݂�����͂��ƐM���Ă邭�炢�����J�̂��鑊�肾�Ǝv���܂��B

�u�ጎ�ԁv���Č��t�ׂ�Ƃ���́u�l�G�̑�\�I�Ȕ��v���ے����錾�t�Ȃ����B

�܂�������Ȃ̃��x���Ƃ��Ăӂ���Ƒ����Ă��ǂ��Ƃ͎v���܂����A�u���b�W�����̉̎�������ƁA

�u�t�����ė͖G���ā@�����̌i�F���܂ڂ낵�ɂȂ�v�u�����Ă܂��~������Ƃ��@�����̌i�F�ɗ�܂����v�Ƃ���܂��B

�����̓~�̏�i�͏����Ă��܂����ǁA�܂����N�~������Ƃ����ƍ����Ɠ����i�F�ɗ�܂����A

�����������N���肭���������i�̏ے��A����ɂ͐�����Ă��������Ă��Ԃ����Ă��A�J��Ԃ��J��Ԃ������̒��ɗ�����銴��̏ے��A

�܂�͐S�̒��ɂ����Ȑl�ւ̋C�����̏ے��Ƃ��āu�ጎ�ԁv�Ƃ����^�C�g���������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂�

�i���������A�݂䂫����̋Ȃɂ��u�ጎ�ԁ@�ڂ��Ȃ��̂����S�v�Ƃ�����߂�����܂��j�B

���[�~�����I��i���u�~�v���Ƃ����̂��܂����������ǁA�₽���������������l���������Ă����z����\���Ă�悤�ł����ł��ˁB

�����A�G���f�B���O�ւ̉̎��̓W�J���ƁA�������̏�i�͏����Ă��Ȃ��̂����E�E�E�Ǝv���܂��B

�u�����Ă���z�̌��ɐ�����̉�����������v�u�₪�Ĕ߂��݂ɂ����͗���C�ւƒ����ł䂭�v

���̎����Ƒ�Ȑl�ƍĉ�����Ƃœ�l�̊Ԃɂ������킾���܂�̂悤�ȕ����������C�������ł���ˁB

�u�Ȃ������ā@�Ȃ������ā@�܂��~�܂�Ȃ��Ȃ�́v

������l�����Ăѓ~�̌i�F�ɗ�܂���邱�Ƃ͖�����Ȃ����ȁH�Ȃ�Ďv���܂��B

�Ō�ɂ��������W�J���҂��Ă���Ƃ��낪���[�~���̉̎��̑f���炵���Ƃ��낾�Ǝv���܂��B

���[�~����2003�N��NHK�ɏo���Ƃ��ɂ��́u�ጎ�ԁv�̎����o���邫��������b���ꂽ���Ƃ�����܂��B

�ځ[���ƌ��Ă����I�s�ԑg�ŁA�A���X�J�̃��[�R����̏����Ȓ��̐�����̗l�q����������Ă��������ł��B

���̒��ł͓~�̊ԁA��������Ƀu�C��Z���Ă��������ł����A���̃u�C�����Ɍq�����Ă��āA

�t�̐�����ƂƂ��ɐ삪�����Ƃ��̃u�C�Ɍq���������������Ȓ��ɖ苿�������B

�����Ă��̏����Ȃ���̐l�������q���Ă��āA��������Ă݂�Ȃŏt��҂Ƃ����b�������������ȂƎv���āA������̉̂���낤�Ǝv��ꂽ�Ƃ��B

�u�������q���đ҂t�v����u�ĉ�ɂ�������v�̉̂��o������Ă̂��X�e�L�ł����A���[�~���̖ʔ������ł��ˁB

���[�~�����ĔL�����`�[�t�Ɍ��̉̂�`���悤�ȂƂ��낪����̂ł����A�����ɒʒꂵ�Ă�u4�{���͉����v�݂����Ȃ��Ƃ���������`���Ă��ł���ˁB

�����炱���������͂��̉̂Ɋe�X�v���v���Ƀo���r�𓊉e������A�|�j�[�𓊉e������ł���B

�����v���ƁA���[�~�������������L��`�����̂��H����`�����̂��H���Ă͎̂��͂���Ȃɏd�v����Ȃ��Ƃ��v���܂��B

�������͎��̈Ӗ������t�ɂł��Ȃ��Ă��A�u���̋Ȃ����Ȃ��v�Ǝv���鎞�_�Ń��[�~�����Ă߂��u4�{���͉����v���Ă��Ƃ�

�����Ǝ��Ă���̂�������܂���ˁB

���Ȃ݂�AI�ɂ��̎��������āu���̉̎��̃^�C�g�����Ȃ��w�ጎ�ԁx�Ȃ́H�v�Ɛu���Ă݂܂����B

|

�u�ጎ�ԁv�́A�G�߂̔������ɐG��邽�ђN�����v���o���\�\ �Ƃ����ÓT�I������Ŏ����ے�������ł��B

�����Ղ̎� �u�ጎ�Ԏ��ʼn��N�v�i�ጎ�Ԃ̎��A�ł��N�������j �́A�܂��� �G�߂̈ڂ낢���z���̌Ăѐ� �Ƃ�������\����\���Ă��܂��B

���Ȃ��������̎��ɂ��A ��A���� ���A�� �t�A�ԁA����� �Ƃ������G�߂̕ω����J��Ԃ�����܂����A���̈���Ō���̑z���͕ς�炸�����Ă����B

�܂�^�C�g���́u�ጎ�ԁv�́A �ڂ낤�G���i= �ጎ�ԁj�ɐG��邽�сA�ς��Ȃ��g���Ȃ��ւ̑z���h���S�� �Ƃ�����i�S�̂̏���A�ł��Z���A�������ے����錾�t�ɂȂ��Ă���킯�ł��B |

�Ȃ�قǁB����̎��l�����Ă��邠���肪�j�N�C��ł��ˁB

��1��28���@�Ǘ��l

���E�T���f�B�E�����Ȃ��ł����A������t�I�N�Ŕޏ��́u�p���_�C�X�E�C���E�}�C�E�n�[�g�v�Ƃ����Ȃ̃v�����Ղ�8���~�ŗ��D����܂����B

���Ɠ��D��21�l�A����5���~�ȏ�t�����l��9�l�I���������ǂ��Ȃ��ĂI�H���Ċ����ł����A�����Ɣޏ��̓��{�Ղɂ͍����l���t���Ă���悤�ł��B

����40�N�x��Ȃ̂ŁA���X���m�͏W�߂Ȃ����Ȃ��Ƃ͎v���Ă���i�E�E�E�C�ɓ��������̂����W�߂悤���ȁA�A�j���炢�Ȃ̂ŁA�����̂ł����A

�����Ȕޏ��̐l�C�������C�����܂����i�܂�21�l�F���{���ɗ~���������̂��͂킩��܂��A���`�ł͂����Ƃ������l�����悤�ł����j�B

���́u�p���_�C�X�E�C���E�}�C�E�n�[�g�v�A���`�ł̌���́u�O�o�v�Ƃ����܂��B

�u�O�̐o�v���Ă�����{��i����A�p�ꂩ�j�ƈႤ�^�C�g���̂悤�ł����A���ׂĂ݂�Ƃ�����Ɩʔ����āA

������ł́u�o�v���Č��t��F��Ȃ��̂��ے����錾�t�Ƃ��Ďg���悤�ŁA�H���ȕ��Ƃ��A�R�����̂Ƃ��A�ߋ��̑z���o�Ƃ��A�E�E�E

�E�E�E�u���[�I�_�C�A�����h�_�X�g���I�v���Ă�����ƃ��[�~���E�Z���X�ƌ��т��ĂȂ��������Ȃ��Ă��܂��܂����B

�u�O�o�v�͒����ł��������i�͎g��Ȃ��Ì���ۂ����t�̂悤�ł����A�ǂ����̙̂R���L���̎��A�ł��G�ꂽ�����ƕ����オ��悤�ȋL���̂��Ƃ̂悤�ł��B

�ߋ��̑z���o�������̂͂��݂ɂ���ƕ����オ��A������銴���́uOne more kiss�v�̂悤�ł��ˁB

�̂́u����Ȃ̃��[�~�������I�v���Ă��Ƃ������������̂ł����A�Ώd�˂čŋ߂́u�����ɂ����[�~���Ɠ������z���������v���ĂȂ��Ƃ������������肵�܂��B

�����߂�Ȃ�����ǁA���܂ł��S�̒��ɂ����ȏꏊ�E�E�E�Ǝv���Ɓu�p���_�C�X�E�C���E�}�C�E�n�[�g�v���ă^�C�g��������ł��ˁB

�i���͂��Ƃ��ƃg���C�V�[�E�t�A�����̂����p��ł̃^�C�g�����uParadise in My Heart�v�ŃT���f�B�̓��{�Ղ������[�X����ہA��������^�C�g������������悤�ł��B�j

���̋ȁA��Ȃ�FOLTE�ɂ��Q�������f�B�b�N�E���[���B�ޓƓ��̂ނ��[���̒���������������������f�B�ŁA

�ł��A�_�C���N�g�ɉ��������A�m���Ă���������Ƃ������́A�����������悤�ɂ��đz���o�����u�Ȃ������������v�݂�����

�j���A���X���悭�o�Ă郁���f�B�Ȃ�ł���ˁB�p�b�ƒ����Ɩp�c�Ƃ��������Ȃ�ł����ǁA������O�b�Ƃ����������������B

|

�@�@ �@ �@ �@�@�@ ���̂ւ�Đ�����܂��@��

|

�����I����(�L����ł̎��X����ƘA���ɂȂ��Ă܂���)�̎����܂��f���炵���āA �ĉ�̉̂Ȃ̂ł����A�T�r�� �ҕs�����i�n�C�v�V �C�K �E�H�j �ҕs�����你�i�n�C�v�V �C�K �j�[�j �ҕs���ݔ����i�n�C�v�V �c�@�C �`���[���[�j �ҕs���L�I��i�n�C�v�V �N�D�_ �E�H�j �ҕs��ᗓI你�i�n�C�v�V �`���_ �j�[�j �ҕs���s�ݔ����i�n�C�v�V �g�D�I�c�@�C �`�����[�j �S���u�ҕs���v�Ō�����������悤�ɉ̂����ł���ˁB �ǂ����͊e�X�ȂƂ���͂���̂ł����A �@�܂����̓��̎�����Ȃ� �@�܂����̓��̂��Ȃ�����Ȃ� �@�܂������ɂ͂��Ȃ� �@�܂����͋����Ă��Ȃ� �@�܂����Ȃ��͎��ɖ�������Ȃ� �@�܂����̓��̓�l�͂����ɂ��Ȃ� ���Ċ����ł����ˁH |

����������Ȑl�ƍĉ�āA�킟���Ƃ��̍��ɖ߂肻���Ȏ�����K���ɗ}���Ă銴����������ł���ˁB

�C�����͏u�Ԑ̂ɖ߂��Ă�͂��Ȃ̂ɁA�����߂�Ȃ������ɕK���Ɂu�҂��āA�҂��āA�v�Ƃ��Ă銴���������Ȃ��I

���ꂼ�u�i���̈�u�v�A�u�ጎ�ԁv�́u��������Ȃ�ῂ����ڂł݂߂Ȃ��Łv���ċC�����ɂ��ʂ���Ƃ��낪����܂��B

���̒�����̎��̓����\���ŕ\�����Ă�����A�����\�����g�����Ō��̃t���[�Y���X�ɂ͑O�̃t���[�Y�ɂ������Ӗ���͐ς��Ă䂯��Ƃ��낪�A

�ƂĂ��ʔ����A���{�l�Ƃ��Ă͑A�܂������ł�����܂��B���{��ł�����Ɖ̂����Ƃ��ɂǂ����Ă��킴�Ƃ炵�������ɂȂ�܂����ˁB

���x�ڂ��̃T�r�̌�A�������ƌӋ|�������ē�l�����[���Ɖߋ��ɖ߂��Ă��������̃A�����W���f���炵���I

���̉ߋ�����l�̎Ⴂ���ɂ��v���邵�A�����ƑO�̑O���̂悤�Ȋ��������܂��B���꒮���Ɓu�O�o�v�Ƃ����j���A���X��������C�����܂��B

���̑f���炵���ҋȂ͗ωi������A�Ӌ|���ꂽ�����Ă̂̓T���f�B���g�̃A�C�f�B�A�������ł��B

���̋Ȃ�90�N�́uFaces And Places�v���ăA���o���ɓ����Ă��āA���̃A���o���͑S�̓I�ɂ̓_���X�~���[�W�b�N�ȂƎv���܂����A

�����������m�X�^���W�b�N�ȋȂ������Ă�悤�Ȍ����ă��Y���ˑ����ĂȂ��A�G���K���X�̂���A�����W��~�b�N�X���Ɠ��Ȃ�ł���ˁB

�������ꂽ�s��ƑO���̃m�X�^���W�[�A�����ă`���C�i���A�E�E�E������Ƃ����u�V���̃h�A�v���ۂ����ȂƂ��v���܂������A

���₢�₢��A����ς��̃A���o�������Ŗ��킦�鐢�E���ł��ˁB

���́uFaces And Places�v�͂Ȃ���Apple Music�Ŕz�M����Ă��Ȃ��āA���{�����Amazon Music��Spotify�Œ������Ƃ��o���܂��B

|

|

�� ���͂��̃A���o���uFaces And Places�v��8�Ȗڂ́u�O�o�v�̓I���W�i���f�B�X�N�ɂ͍L����o�[�W���������^����Ă��܂������A

AmazonMusic�̔z�M�͏�q�̕��ʌ� (����)�o�[�W�����ɍ����ւ����Ă��܂��Ă��܂��B

���ʌ�o�[�W�����͑�p�s������̃A���o���u�s�s�S�v�̂��߂ɐ��삳�ꂽ�o�[�W�����ł����B

��1��21���@�Ǘ��l

���ς�炸�T���f�B�[�E�������Ă��܂����A�ޏ���92�N10���̃A���o���u��҈��I�g� (Come Back to Love)�v���Ȃ��

��ԃI�[�f�B�I�ŁA1�Ȗڂ́u�����v�͗�̉�(�N���W�b�g�ɂ���Temple Bells)���܂���Ă��܂����A

9�Ȗڂ̃t�@���N���ۂ��u�n�I��V�v�͊��S�ɐ�����납�璮�����܂��B

92�N�ƌ������[�~�����uTears and Reasons�v�Ń��@�[�`�����I�[�f�B�I�V�X�e�����g������ԃI�[�f�B�I��������Ă��܂������A

���̎����͂��������̂����s��o�����Ƃ��������̂�������܂���ˁB

CD�ɂ͉̎��J�[�h�Ƃ͕ʍ��̃u�b�N���b�g���t���Ă���u�v���f���[�T�[�̘b�v�Ƒ肵�Ďӎ����q�ׂ��Ă���̂ł����A

|

|

���R�[�f�B���O�₱�̗��̉����ɂ��Ă������Љ��Ă��܂��B ����ɂ��Ɓu���`�ŏ��߂�RSS���̗p�����A���o���ł�����܂��v�Ƃ̂��ƁB �V���Z��Y���}�V�[���ŗL���ȃ��[�����h���J������ RSS (Roland Sound Space)�͓����ƊE�ł͗L���ȗ��̉����V�X�e���������悤�ŁA���ʂ̃X�e���I�X�s�[�J�[�����őO���ȊO�ɉ����ʂ����邱�Ƃ��o���邻���B ���ۂɃX�e���I�X�s�[�J�[�����Œ����Ă݂܂������A�m���Ɍ�납�特�����܂����A ����������ѓ���I�ȉ��ȊO���A���E�ɍL���������L�����Ă���C�����܂��B ���͏�q�́u�����i�V���V���j�v40�b�����肩��o�Ă����̉������̂ł����A PC�̂���ڂ��X�s�[�J�[�Œ����Ă��Ȃ�ƂȂ�PC�𗣂�č��E�ɓ����܂�銴���� �����Ȃ��ł��傤���H�H |

Google�|��ɂ��|��B���Ȃ݂�RSS�̃v���Z�b�V���O�����MIX�͓��{�l�̕l��D��(�����)���ƃV���K�|�[���̉��I�؎��B

���Ȃ݂ɏ�ŏЉ���̂̓t�@���L�[�ȋȂł����A���o���ɂ͂����Ƃ�ڂ̋Ȃ�����܂��B

|

|

�ӂƁA����RSS���Ď����͉��Œm���Ă�낤�H�����������S���������Ƃ���ȁA�Ǝv������A�A�A

���[�~����91�N�u�h�[���p�[�v���v�̃N���W�b�g�ɍڂ��Ă��ł���ˁB

�������̃A���o����PR�ł�RSS���̂͂قƂ�ǏЉ��Ă��Ȃ������Ǝv���܂����ASpecial Thanks�փ��S�����邾���Ȃ̂�

�S�̓I�Ɏg�����킯�ł͂Ȃ���������܂��A���߂��ɋv���Ԃ�ɃX�s�[�J�[�Łu�h�[���p�[�v���v���Ă݂܂����B

�C�����������L�������Ƃ����v���V�[�{�I�Ȏ��������ƁA�u���镨��v�̊ԑt���� ���M���L�b�X �M���L�b�X ����납�璮�����܂��ˁI

�w�b�h�t�H���Œ����Ɓu�N�������Ȃ����������Ă�v�� ��t�@�C�o�[�̖��{�� ����둤����Ă�悤�ɒ������܂����A

�X�s�[�J�[�Œ����ƃC�}�C�`�킩��Ȃ������ł��ˁA�V�����V�����Ƃ�����̂悤�ȉ��́A�����̉�荞�Ƃ��납���܂����B

�����S�̂��㉺���E�ɍL�����Ă銴���͂��܂��B

�Ƃ������ƂŃ��[�~�����u�h�[���p�[�v���v�ŏ����������̉����Ƀ`�������W���Ă��̂����H�Ƃ����b�ł����B

��1��14���@�Ǘ��l

�c��̃O�b�Y�����\����Ă��܂����A����v���Ԃ�Ƀf�U�C�����ꂳ��Ă��ăZ�b�g�Ō��Ă悢�����ł��ˁB

���܂ł����ꂳ��ĂȂ������킯�ł͂Ȃ��̂ł����A�ŏ��ɔ��\�����A�[�g���[�N�Ƃ���܂�W���Ȃ�������A

�f�U�C����2���C�������Ă���łȂ�������Ƃ��Ă��̂ƁA�Ȃ�Ƃ���������܂�A�C�R�j�b�N�ȃA�C�e���������āA

����10�N���炢�{���ɋ������Ȃ������ł����O�O�G���Ƃ͌��J�����O�b�Y�̃��C�L���O���悪�ǂ��ɂ��ӂ���ł���ˁB�S����������H�݂�����(��)

���Ȃ݂ɍ���̕��̃X���g�E�͒����̒n���u�����v�̃J�^�J�i�ǂ݂ł��B�����A������̔����́u�V�����g�E�v�Ȃ̂ŁA������Ɖ�����ł���ˁB

�y�L���Ƃ��A���C�Ƃ��������ł����A���{�ł͂Ȃ����������ꂩ�牓���������g���n���������ĂȂ�ł�낤�ȁH�Ǝv���Ă��̂ł����A

���ׂĂ݂�ƁA�ǂ����]�˖����ɉp��o�R�Ŏd���ꂽ�����Ȃ����B�p���a��A�]���a��E�E�E�Ȃ�ł��傤��(��)

����A������Ƃ��̒��������������肭��̂́A���[�~���S�R�W�Ȃ��̂ł����A�����T���f�B�E�����ɂ͂܂��Ă邩��ł��傤��(��)

�����N�����炸�[���ƒ����Ă��āA���[�~���P�Ƃ�����T���f�B�[�R���炢�Œ����Ă܂����A�ԈႢ�Ȃ�2026�N�͎��̃T���f�B�[�E�C���[�ł��ˁB

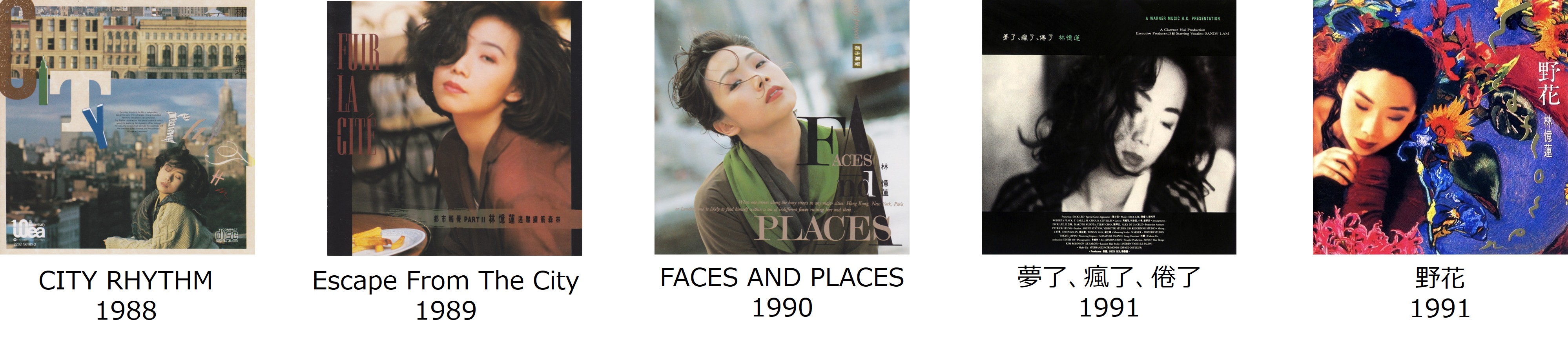

�T���f�B�[��40�N�̃L�����A������̂ŁA�܂����������Ă�̂̓f�r���[����10�N�ԁA90�N�㔼�܂łł����A�������������Ȃ�f���炵���B

85�N�f�r���[�ŁA�ŏ��������{�̃A�C�h���J�o�[�ł������A3���ڂ����肩���C�ɃV�e�B�|�b�v���o�Ă��āA

80�N�㔼�ɂ͓s�s�ɐ����鏗�����e�[�}�ɂ����A���o������q�b�g�B���`�ŏ��߂ăR���Z�v�g�A���o���Ă��A�[�e�B�X�g�������ł��B

�ʂ̃A�[�e�B�X�g�ɚg����ɂ͖{���Ɏ���Ȋ����x�̍����Ȃ̂ł����A

���[�~���Ō�����͂�80�N��㔼�̓s�s���ɉ����A�g�c���ގq�����90�N��㔼�̓s�s�̉e�݂����Ȃ̂������܂��B

�������2�l�Ƃ͈���āA�Ɠ��̂����Ƃ芴������B������AOR����d���ꂽ���Y���ƍ��`���ۂ������Ƃ芴�̃u�����h��������ŁA

��͂�u�T���f�B�[�ɂ����Ȃ��I�v���Ďv�����Ⴄ��ł���ˁB�����T���f�B�Ƃ����W�������ȋC�����܂��B

����͐��E���̉��y�ƒ�����ׂĂǂ����A���Ƃ��ł͂Ȃ���ΓI�Ȑ����͂����銴���ł��B

���̐l�̂��߂ɗp�ӂ��ꂽ���y�A�����ƌ����Ƃ��̐l�̂��߂̗p�ӂ��ꂽ�@��ȂȂ��āB

90�N��͂���ƁA�f�B�b�N�E���[�iFOLTE�ɎQ������Ă��f�B�b�N����ł��j�Ƃ̏o�������A������Ƃ��̂̒������������ė���B

���̃A�[�o���Ȋ����ɒ��A�C�f���e�B�e�B���������Ă���Ƃ��낪�܂��f���炵���O���f�[�V�����Ȃ�ł���ˁB

�f�B�b�N�����FOLTE�ł́u���[�~���Ƃ��̒��Ԃ����v�݂����Ȉ����ł������ASSW�Ƃ��Ă������R���Z�v�`�����Ȑl�ŁA

90�N�㓪�̓V���K�|�[���l������2�̃��[�c�i�����ƃ}���[(���̓}���[�ƃ|���g�K��)�j��ϋɓI�Ɋ����������y��͍�����Ă��������B

�܂��f�B�b�N����̂͂����ƒ����ĂȂ��̂ł����A�������������d����邾���Łu�����A�����Ă݂����I�v���Ďv���Ă��܂��܂��B

�f�B�b�N�������������T���f�B�[��91�N�́u��ԁv���ăA���o�����f���炵���o���ŁA

���₩�����ǔZ���F���ʒꂵ�Ă�悤�ȁA���ꂼ�I���W�i���A���o���I���Ċ����B

�Ȃ�����ۂ��ȂƎv���āA���[�~���̋�������ł͒��Ԃ͂�������蒮���Ă��܂���(��)

����5���͈ڂ�ς�肪�{���ɗ킵��90�N�㏉���̃S�[���f���C���[�Y�Ƃ��������B�W���P�b�g�����������B

���̊ԁA��p�ł��f�r���[����Ă��āA�������͍��`�ł���Ă�A�[�o���Ƃ����̒m�V�I�Ȋ��������]�A

���X�Ƃ��鋌���I�ȑ҂��̉����o���[�h�݂����Ȃ̂��̂��グ�āA���̋�����p��60�����A�S���،���200�����̃q�b�g���o���Ă�����A

94�N�ɂ̓A�W�A�������̂����ɍ���ȓ��{�s��ɁA�I�[�����{��̃I���W�i���A���o���Œ��܂��ȂǁA���ɑ��ʂł��B

���͂���܂ōŋ߃��[�~���̃t�@���ɂȂ������́A�����A������Ɖ��������Ȃ��Ǝv���Ă��܂������A

���̓T���f�B�[�����40�N�ڂ̒��o�x��t�@���ɂȂ�����ł���ˁB�Ȃ��Ă݂�ƁA�������������Ȃ�(��)

�ЂƂ͂��̃N�I���e�B�̉ߋ��삪��������c���Ă���AAppleMusic�Ƃ�AmazonMusic�Ƃ��Ō��z1,000�~�Œ�����킯�ł��B

�����āA40�N���̏���40�N������AI�e�N�m���W�[�g�����Ƃ��ȒP�Ɏ��o���܂��B

���ۉ�������Ă��邩�Ƃ����ƁA�l�b�g�ɂ͒�����ŏ����ꂽ�ߋ��̋L����ߋ���TV�o���̓��悪�R�قǂ���̂ŁA

�����Ђ��[����Notebook LM�ɐH�킹�Ă��Ƃ��u�f�B�b�N�E���[���ޏ��ɗ^�����e���́H�v�Ƃ��`���b�g���Ȃ���A���𒊏o���Ă��܂��B

�̎����ȒP�ɖ|�o���܂����A���܂����j���A���X�̕�����Ȃ��Ƃ���́u��������Ȃ����H��������Ȃ����H�v��AI�Ƃ�肠���Ă܂��B

������A���^�C���̑̌��͂ǂ�������Ă��ł��Ȃ��킯�ł����A����ł������������y���߂邱�Ƃ��ڔ������ł��B

���T�C�g�����ɂ������āi����͂���Ƃ����Ȃ����̂ł����A�j�����f�B�X�R�O���t�B�ڂ��邾������Ȃ��āA

���[�~����i�̎��ԓI�Ȉڂ�ς���A����Ƃ̑��ݍ�p�݂����Ȃ��̂��A�ׁX�������_�`�̂悤�ɉf���o�����炢���ȂƎv���Ă�̂ł����A

�T���f�B�[����̃q�X�g���[����������������̂�\���ł�����T�C�g����肽���Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

���ꂩ��A��ɏ������T���f�B�[����̓��{�s��ւ̒���́A���̓Z�[���X�I�ɂ͏�肭�����Ȃ������̂ł����A

�����̓��{�s��ւ̃`�������W���ǂ̂��炢������ƂŁA����ɑ��ޏ����ǂ̂��炢�ʊ��Ƀ`�������W�����̂��A�Ƃ����̂�

���{�l�̉��y�t�@���Ƃ��Ă�������c�����Ď]�������ȂƎv���̂ł��B

�����Ė����ɓ����̎�҂��K���K������Ă����悤�ȓ��{�s��ł͓���������ǁA���̃X�g���[�~���O�C���t��������������́A

�ߋ������ʂ��Ă������Ɖ��y���y���߂���{�l�Ȃ�A�����Ƒ����̐l���ޏ��̍�i���D���ɂȂ��Ȃ����H�Ȃ�Ďv���Ă��܂��B

���x�A��L�̃A���o���Q�̂���A91�N�́u�����O�W�����v�v�̃C���^�r���[�ŁA

�u�g���`�̃��[�~���h�ƌĂ�Ă��邱�Ƃɂ��Ăǂ��v���܂����H�v���ĕ����ꂽ�ޏ��́A

�u�����v���Ă����l��������A���h�ł��ˁv�u�ޏ��̃L�����A�ɔ�ׂ���A�����Ƃ����Ǝ��͂����Ȏ��Ƀ`�������W���Ȃ���Ȃ�܂���v��

�����ɕԂ���Ă��܂��B���ɒ��،��̑�X�^�[�������ޏ��ɂ��������Ă��炦��̂́A���[�~���t�@���Ƃ��Ă͂���ς�������ł��ˁB

�܂��A��p�f�r���[����{�f�r���[�ɂ������Ă̖����̃r�W�����Ƃ��āu�A�W�A�̉��y����ɂȂꂽ��v�Ƌ��Ă��āA

�������炴����15�N���FOLTE�ɂ����������z���ŎQ������Ă��̂��Ȃ��Ȃ�Ďv���ƁA�܂�FOLTE�����F�Z�����̂Ɏv���Ă��܂��ˁB

��1��12���@�Ǘ��l

�uWormhole / Yumi AraI�v�ō�肽���ȂƎv���Ă��y�[�W�̍X�V�����炩���I���܂����B

���̌�����傢���傢����NjL���Ă͍s���܂����A��U�o���܂����Ƃ��������ł��B

�{���ɐ���̑�����i�ŁA53�N�ڂɂ��Ă�����Ė{���ɂ������ł��I�L��ł��I

���߂Ċe�y�[�W���ȒP�ɏЉ�܂��ƁA

�����[�X�L�^�F�A���o���̃����[�X����N���W�b�g�A�g�s�b�N���Љ���y�[�W�B

������ׂ̃y�[�W�F������ׂƌ����A���̃y�[�W�ł�肽�������͍̂���̃v���_�N�V��������ՓI�ɑ��������̂������Ƃ������B

�܂����͈�t�@���Ȃ̂őz�����邵���Ȃ��̂ł����A��i�����ƈȊO�Ō����ƈ�ԗ~���������R���e���c�ł��B

�{���͎��̎�I�ȃR���e���c����Ȃ��āA�I�t�B�V�������A��厏�ł���ė~����������ł����ǂˁB

���̂Ƃ��냌�R�[�f�B���O�n�̎G���̓X���[�H�H�E�E�E�ƊE�q�X�g���[�Ƃ��Ă��ʔ����l�^���Ǝv���̂ɂȂ��B

�����A�e�����́uEIGHT-JAM�v�͂Ȃ��Ȃ���������������������̓I�Ŗʔ����ԑg�ł����B

���[�~���{�l���o������ɁA���������y�I�ȉ�����āA�X��SynthesizerV�̃I�y�܂Ō����Ă�Ƃ����A

���̒Z���ԂŃ��C�g�t�@������}�j�A�܂ŕ��L���j�[�Y���J�o�[�����f���炵���\���������Ǝv���܂��B

�@�� 2ch��������F�@ �e2MIX������Dolby Atmos 2.0ch�̃w�b�h�t�H���ł̒�����ׂł��B����`�Ԃ������̂ős��Ȓ�����ׂ�\�z���Ă��̂ł����A

�ӊO��2MIX�n���p�b�ƒ����Ėʔ����قǃ}�X�^�����O������ĂȂ������Ƃ�����ۂł��B

�ߋ���̓n�C���]��CD/���X���X��������������Ă����̂ł����A����͓�������Ȃ����ȁH�Ƃ����C�����Ă܂��B

�@�@�@�@�� 5ch��������F ��ԃI�[�f�B�I��5�̃X�s�[�J�[���g���Ē����Ă݂����|�[�g�B

������ׂƂ������͒P���ɂ����ʔ��������݂����ȃ��|�[�g�ł����ADolby Atmos��DTS�̒�����ׂȂǂ�����Ă܂��B

�@�@�@�@�� ���H�[�J���ɒ����F����AI���H�[�J�����g���Ă���̂ŁA���H�[�J�����������o���Ă݂Ē����Ă݂܂����B

�~�b�N�X���ꂽ��Ԃ��������ꂽ��ԂȂ̂ŁA�����������Ƃ�����͖̂����Ȃ̂ł����E�E�E�ł��ʔ����ł��B

�@�@�@�@�� AI���H�[�J���^���FYahoo!�j���[�X�ɂ��낢�돑�����݂��������̂ŁA�^�ۂ��ꂼ��ǂ������_�_������̂����܂Ƃ߂Ă݂܂����B

�^/�۔[�������Ȃ����͋t�̈ӌ��̘_�_�ɂǂ������邩�H�l���Ă݂�ƃX�b�L�����邩������܂���B

��������������̋L�����������߁A�u���o�Ƃ��Ėʔ������ǂ����v���Ď��_���قڂȂ��̂ƁA

��������łȂ�������������������A�������݂��ӌ��̑S�Ăł͂Ȃ��Ƃ������ɒ��ӂ��Č��Ă��������B

�X�ɉ��߂Ă����t�@���Ƃ��āA���̂Ƃ�������Ă��鍡�삪�ǂ����������ƌ����Ƃ�����������܂Ƃ߂Ă݂����Ǝv���܂��B

�i�������A��i�Ƃ��Ăǂ����ƌ����Ƃ���͒[�I�ɕ\���������ł��Ȃ��Ǝv���̂Ŕ����Ă����܂��B�j

AI���H�[�J��

�����AI���H�[�J�����ǂ����ƌ����Ƃ��낾�Ǝv���܂����A���͖{���ɖʔ����Ȃ��Ǝv���܂����B

AI���H�[�J���͂����Ɠ������Ǝv���̂ł����A��ڂ̖����̓��A�����H�[�J���̕₢�B

���̐����ƋȂɂ���Ă͂ǂ����Ă����k�������ۂ����ɒ������Ă��܂��Ƃ������A�������s�K�v�ɈӖ��������Ă��܂��Ȃ��o�Ă��Ă��܂��̂ŁA

�������t���b�g�ɂ���Ӗ���AI�ŎႢ�������Ƃ������ɈӖ�������Ǝv���܂��B�Ⴂ�����S���̐V�Ȃ��̂��Ƃ����̂��ʔ����B

������̖����͉��o�Ƃ��Ă̖ʔ����ł��ˁB�uCinnamon�v��u���̕���v�Ȃ͂����ł����A

�p�b��AI�������鉹�I�Ȗʔ�����A�ʐl�i�Ƃ��Ẳ����I�Ȗ����t���Ƃ��A���ݥ�ߋ�/�����̕\���������܂��ʔ����B

�₢��������Ȃ��A���o�Ƃ��Ėʔ����g���̂������[�~���I���Ċ����ł��ˁB

���Ƃ����[�~���������݂䂫�����܂�₳�炢�̂����Ƃ��Ă��AAI�g�����o�I�Ȗʔ����͂���Ǝv���܂��B

AI���H�[�J���̐^�����ɋ^��ƌ����ӌ��͂킩��Ȃ��ł͂Ȃ��̂ł����A���������^�����ēd�C�~�b�N�X���ēd�C�G�t�F�N�g�����āA

�E�E�Ƃ������Ƃ͉��\�N���O�������Ă��āA����A���X�i�[�ɂƂ��Ă����AI���H�[�J���Ƃ������Ⴄ�̂��H�Ǝv���ƁA

����܂���Ȃ��C�������ł���ˁB

AI���H�[�J���ƃv�����[�V����

AI���H�[�J���Ƃ����̂��ƂĂ��ʔ������Ȃ̂ł����A�������肭PR�o���Ă������H�Ƃ����Ǝ��͂���܂肾�����ȂƎv���܂��B

�����v��AI���H�[�J��������͏�L�̒ʂ�@���̃��H�[�J���̕₢�A�A���o�̖ʔ����ł����A

���̃��A�����[�~���̉̐����Ƃǂ����Ă��^����ɇ@�������Ԃ�ł���ˁB

�����A�e�v�����[�V�����̒��Ň@�̖����ɂ͒��ړI�ɐG��Ă��炸�A�A�ɂ��Ă����̂������ア�B

���̂����ŁA�uAI�g�����v���Ď��ƃR���Z�v�g�����������̂ŁA�ǂ����Ă��@�̌떂�����̂悤�ɉf��C�������ł��B

�^�������Ă�Ƃ���ȋC�����܂����A��N���̍g���o�������̌㉟�������Ă��܂�������������܂��B

���͇A�������Ƌ���������ׂ��������Ǝv���܂��B�e�N�m���W�[�̖ʔ�����A���o�Ƃ��Ă̖ʔ������āA�����̐l����������Ƃ��낾�Ǝv���܂��B

���Ƃ͇@���N�����V���͗����ł�����A����ł��\���������Ƃ��������e�N�m���W�[���g���|�����Ă��Ƃ������ƌ��������Ă��ǂ������Ǝv���܂��B

����Љ�A���AAI����������n�߂��Љ�B���[�~���̍���̎��g�݂��h����l�A����ɗ�܂����l�������ς�����Ǝv����ł���ˁB

����A�t�@�������̃N���[�Y��PR�ŗǂ������̂́A�V�l�}�ł̎�����ł��ˁB���G�L�X�|�͉��y�����ɂ͂��܂�ǂ����ł͂Ȃ������ł����A

����ł��A��������Ċ��ғx�̍����t�@�����W���Ĉ�̎����ɏW��������Ă̂͂����Ȃ��Ǝv���܂����B

�A�[�g���[�N�ƃX�y�V�����{�b�N�X

����A�s�v�c�Ȋ��D�������[�~���ƃu���[�O���[�Ȋ����̃e�B�U�[��|�X�^�[�͂������ǂ������ł����A

�W���P�b�g�͉ߋ����[�X�g����Ȃ����ƌl�I�ɂ͎v���Ă��܂��B

��͂�c��̂͒ʏ�ՂȂ̂ŁA�ʏ�ՃW���P�b�g���܂������������ė~�����̂ł����A�f�U�C�����������������}�ŁA

���������`�L�����[�̋]���ɂȂ������������܂��ˁB�����`�L�����[���肫�ō������ʏ�Ղ����}�ɂȂ���������݂����ȁB

���Ƃ����āA�����`�L�����[���ǂ��o�����ƌ����ƁA�������������̂��ǂ��킩��r���[�ȃA�j���[�V�����ŁB�B�B

���Ԃ�z�M�Ō����y�}�[�N��������Ɖ��̂���������������ł��傤���ǁA�X���Č��Ă������͌����Ȃ����A�ŏ��ƍŌ�̃R�}���q�����ĂȂ���ł���ˁB

�r���̃R�}�����ꂾ������ƈӖ��s���ŁA�����`�L�����[�R���T���݂����Ȑl�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł�(��)

�W���P�b�g�Ɠ��T�f���Ŕ������x���Ƃ����A�i�E���X������܂������A�����x��ăR������I�H�Ǝv�����Ⴂ�܂����B

�X�y�V�����{�b�N�X�����I�ɂ̓C�}�C�`�ȏo���ŁA�܂��X�|���W���N�T��(��)�A

������Ē��̃X�|���W�Ɏg��ꂽ�E���^���̔��A�܂̏L������Ȃ����H�Ǝv����ł��B�����Ƃ������͉Ȋw�I�ȁh�L���h�ł��ˁB

LP���J�Z�b�g���O�b�Y�Ƃ��Ă͖ʔ����̂ł����A�ǂ�������̓C�}�C�`�ŁA�Ȃ̂ɍ��z�I�I

�������z�̒��r���[�ȃA�C�e�����₳�Ȃ��ŗ~�����Ƃ����l�K�Ȉ�ێ����Ă��܂��܂����B

���̉����Ȃ畁�ʂ�4,000�~�̒P��LP�ŏo���ė~�����ł����A�����S��Ȃ�X�e���I�T�E���h�ł���Ă�悤��1���~���炢��LP�o���ė~�����ł��B

��ԃI�[�f�B�I

����ADolby Atmos�o�[�W�������������ǂ������ł��I�I

��ԃI�[�f�B�I�͗V�т�����Ɖ��y�Ƃ��ĎU���ɂȂ��Ă��܂��܂����A�����T�E���h���[�������̍Č��ł͂�����Ƌl�܂�Ȃ��E�E�E�B

���̒��Ԃ���肢��������D���Ⴖ��Ȃ����Ǝv���܂��B����͋������Ƃ��Ă�����PR����Ă������̂ɂȂ��Ǝv���܂��B

���̖ʔ������AAI���H�[�J���̖����Ɉ�̐�������^���Ă�Ǝv����ł���ˁA���o��ʔ����Ƃ����Ƃ���ɁB

���TBD�̂ق��̂�DTS�����^����܂������A�ǂ����Ȃ�Dolby Atmos�����^���Ăق��������ł��ˁB

�ǂ����A�z�M: Dolby Atmos�ABD: DTS�Ƃ���������������P�[�X�������悤�ł����ABD�ɂ�Dolby Atmos�����^�ł���悤�ł��B

���̂Ƃ���A���[�~����Dolby Atmos�̓X�g���[�~���O�݂̂ŁAApple��Amazon���T�[�r�X����߂Ă��܂�����A

���邢�͉����������グ���Ă��܂�����A�����������Ƃ͂ł��܂���B��͂�A�茳�ɒu���Ă���������ł���ˁB

�{��̋�ԃI�[�f�B�I�̃��r���[���ĊȒP�șꂫ���x�ł���قƂ�nj��Ȃ��̂ł����A

��͂�}���`�X�s�[�J�[�Ŋy���ނ̂͂Ȃ��Ȃ��n�[�h��������ł��傤���ˁB

�V�X�e���p�ӂ���̂����z�ł����A�p�ӂ��Ă��ݒ�ɂ��낢�뗎�Ƃ�������������B

����AI�Ɏ���˂�����ŁA�F�X���₵�Ȃ���ݒ肵�܂������A��͂�u����ł����Ă��낤���H�v�Ƃ����^��͎c��܂��B

�i�������A�w�b�h�t�H���Œ���Dolby Atmos 2.0ch �̂ق��͂����Ԃ�ȒP�Ɋy���߂܂��B

�܂��A���̂܂܃A�i���O�ɃX�e���I�^������A�茳�ɂ��c��܂��B��{�I�ɃX�g���[�~���O�T�[�r�X�͘^��NG���Ƃ͎v���܂����B�j

���̖ʔ���Dolby Atmos�o�[�W�����A�����Ɠ��̖ڂ����Ăق����ł��ˁB

����ȂƂ���ł����A�������������傫���Ƃ���ł́A

����́AAI���H�[�J�����ǂ��̂����̂Ƃ��������A�u�����������烆�[�~���͉i����������Ȃ��v�Ǝv�킳�ꂽ�A

������ƐV���������ɓ��ݍ��C�̂����i�ƌ������o�����������Ǝv���܂��B

���������AAI�ɐl�Ԃ��R�s�[�ł��邩�H�Ƃ����₢�́A

AI�ɂ͐l�Ԃ������ӎ��������A�l�ގj��܂����ӎ��̋q�ϓI�������Ȃ���Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA�����AI�ɗ^���邱�Ƃ͂������o�����A

�uAI�Ől�Ԃ̃R�s�[����邱�Ƃ͏o���Ȃ��v���Ă̂������̂悤�ł����A

���[�~���̎��ӎ����t�@�����ώ@�ł��Ȃ��ȏ�A�O�ʂ���������ɖ͕킷��AI���[�~�����o�����Ƃ��āA

������t�@�����u���[�~���ł͂Ȃ��v�Ɣ��f����̂͂��Ȃ�����Ȃ����Ǝv���܂��B

�܂��AAI�ō��܂������Č���ꂽ�u�ԁu���[�~������Ȃ��I�v���Ă��Ƃ��ȒP�Ɍ����Ă��܂���ł����ǁi�j

��1��2���@�Ǘ��l

�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B

���[�~���̃T�b�|���r�[��CM���ʕҌ������ɔ����w�`���̃x�[���ƌ��Ă��܂����B

�T�b�|�������݂����Ȃ̂ł����ƃK���K��CM�������̂��Ǝv�����̂ł����A�ӊO�ƂȂ����Ȃ�����Ȃ��B

�ԑg��6���Ԃ��炢����̂ł����A�����̂͊J�n����1���1:18:00 ����2���2:26:00���A���Ƃ͂��������Ȃ��H�H

CM�̍\���Ƃ��ẮACINNAMON�̃I���W�i���������O��ɂ����āA�Ԃɒʏ�CM���͂ߍ���ł銴���ł��傤���B

1��ڂ�2��ڂ͒ʏ핔���Ⴄ�����ŁACINNAMON�����͓����������悤�Ɏv���܂��i�����Ɗm���߂Ă܂��j�B

�ŁACINNAMON�I���W�i�������͂Ȃ�Ɓu�~�X�����v�W���P�b�g�̍r��R�����s�A�m�Ɍ����킸

�s�A�m�֎q�ɍ����ăM�^�[��e���Ă���Ƃ����A������ƏՌ��f���ł����ˁB

���Ԃ�AI�̐������悾�Ƃ������̂ŁA���̂����Ƃ����̂�����̂ł����A�����Ă�y�킪�Ⴄ�Ƃ��܂�r��R���Ɍ����Ȃ���ł���ˁB

�������s�v�c�ȉf���ł����A�܂��ɕʂ̉\�����Ă���r��R���Ƃ��������B

CINNAMON�̓��H�[�J�����}���ς���Ă��āA���A�����[�~���̃p�[�g�����Ԃ��߂�AI���H�[�J���ɂȂ��Ă��܂��B

���t���ꕔ�~���[�g�ɂ��ď��X�ɑ����Ă������E�E�E���������ȁH�H

���̃T�b�|���r�[��CM����������̂���₱�����̂Ō���YouTube�ɂ���Ԃ��Z�߂Ă݂܂����B

�Ȃ�ƃT�b�|���r�[���̌����ɂ������Ă�����̂�����10�т�����I�I

�� �T�b�|���r�[�������@�ʏ�CM�i15�b�ŁA30�b�Łj

|

|

�쎌�Ƃ͕� |

�Ί�Ɨܕ� |

���̃f�U�C���� |

�킩��₷���� |

�V�����Ɖ��������� |

|

15�b |

|||||

|

30�b |

|

|

|

|

|

�Ȃ͖����ɕ� |

�A�C�f�B�A�� |

�㉹�� |

�D������ |

�ߋ��̎����֕� |

|

15�b |

|

||||

|

30�b |

|

|

|

�� 1/2, 1/3�̔����w�`�ŕ�����������CM�i60�b�Łj

�� ���̂Ƃ���Web���J�����A<>��60�b�łɂ����Ȃ��V�[���ł��B

����1�`4�܂ł́uCINNAMON�v��CM�I���W�i��MIX������܂��A����ȊO��15�b�A30�b�łƓ����uAround the world�v�ł��B

AI�ɓ���ׂ������̂ŁA���������������Ă��邩������܂���B

���̂P�F<CINNAMON�V�[��> �{ �Ί�Ɨܕ� �{ �㉹�� + <2�l�ŎB�e�V�[��>

���̂Q�F<CINNAMON�V�[��> + ���̃f�U�C���� + �ߋ��̎����֕� + <2�l�ŎB�e�V�[��>

���̂R�F<CINNAMON�V�[��> + �Ȃ֖����ɕ� + <�̂œ͂���������> + <2�l�ŎB�e�V�[��>

���̂S�F<CINNAMON�V�[��> + <�ߋ��Ƃ�> + <������1�̋ȂŐl���͕ς�邩> + <2�l�ŎB�e�V�[��>

���̂T�F�D������ + �쎌�Ƃ͕� + <�쎌�����> + <2�l�ŎB�e�V�[��>

���̂U�F�V�����Ɖ��������� + <����⏬���͏����Ȃ�> + <��l�Ƃ�> + <2�l�ŎB�e�V�[��>

���̂V�F<�V�˂ɂ���> + <�Ȃ��l���̂ɖ���������̂�> + <�ւ�Ƃ�> + <���l�̋Ȃւ̎��i> + <2�l�ŎB�e�V�[��>

�� oricon�����i19���j

�ߋ��̎�����(15�b) �{ ���̃f�U�C����(15�b) �{ �킩��₷����(30�b) �{ �Ί�Ɨܕ�(15�b)

�{ ���[�L���O(�Z) �{ �ȕv�ؑ�x���[�~���Βk �{ �ȕv�ؑ��C���^�r���[

�� MANTAN TV�����i20���j

�킩��₷����(30�b) �{ �Ί�Ɨܕ�(30�b) + �ߋ��̎����֕�(15�b) + ���Ԃ̃f�U�C����(15�b)

�{ ���[�L���O(��) �{ �ȕv�ؑ�x���[�~���Βk �{ �ȕv�ؑ��C���^�r���[

�� moviecollectionjp�����i6��30�b�j

�킩��₷����(30�b) �{ �Ί�Ɨܕ�(30�b) + �ߋ��̎����֕�(15�b) + ���Ԃ̃f�U�C����(15�b)

�{ �ȕv�ؑ�x���[�~���Βk �{ ���[�L���O(�Z)

�w�`���Ď��͏��߂Č����̂ł����A��������Ă��Ăւ��[�����ȂƎv�����̂́A

1�l�̑��҂��W�c���R���g���[������Ƃ�������A�W�c���ʂ̗��Q���炭��S�̈ӎ��݂����Ȃ��̂�����Ƃ������ł��ˁB

���҂̐S���ƌ����̂́A�P���Ɏ����葬�����肽���Ƃ����悤�ȒP���ȕ����Ǝv���Ă��܂����B

���̂ւ�͒������Ƃ����������Z������Ă����ɂƂ��Ă͓�����O�̘b��������܂��B�B�B

���͂��܂ɉj���ɍs���܂����A�m���ɑO�̐l���x������ƌ����āu�ǂ������v�Ƃ����̂͂��������J�͂̂��邱�ƂŁA

�������㓯���y�[�X�Ői��ł����邩�Ƃ����Ƃ����ł͂���܂��A�����Ԃ���邩���Ƃ����V���ȃt�F�[�Y�ɑJ�ڂ��Ă��܂��B

�����Ȃ�ƁA���̋ύt������Ăǂ�ǂ�ǂ����������́A�܂�̗͑͏��Ղ��܂��鏟���ɂȂ��Ă��܂���������Ȃ��B

���́u�ǂ������ɂ����v�Ƃ����S����m���Ă���A�W�c�̐擪�𑖂��āA�����ďW�c�̃y�[�X�𗎂Ƃ����Ă��Ƃ����邵�A

�W�c�S���Ƃ��ẮA�o���邱�ƂȂ�`�����X������܂Ŗ������Ēǂ��������ɂ������(�Ƃ������}�C�y�[�X��)���肽������L��݂����ȁE�E�E

�E�E�E������Ƃ����z���ł��܂��B�̎g�������Z�łȂ��Ă��I�[�N�V�����Ȃ������悤�ȂƂ��낪���邩������܂���ˁB

�܁A���͉w�`���Z����ĂȂ��̂ňႤ��������܂��B�B�B

���[�~�������Ă܂����A���[�~�����������ɐV�������Ƃ�m������l�����肷��͖̂ʔ����ł��ˁB