���[�~�� x �J�Z�b�g�e�[�v �]�~

�uWormhole / Yumi AraI�v�J�Z�b�g�e�[�v�����L�O�I�H�@

�Ƃ肠����2025�N�����z�y�[�W�ɏ������J�Z�b�g�e�[�v�l�^���܂Ƃ߂Ă����܂��B

���[�~�� x �J�Z�b�g�Ƃ����t�B���^�����O�ł����낢��l�^���������ł��ˁB

�ǂ����25�N�͎��ɂƂ��ăJ�Z�b�g�C���[�������悤�ł���(��)

���[�~���̌����C���X�^�ɂ��ƁA25�N���݁A���{�ŃJ�Z�b�g�e�[�v������Ă���̂�1�Ђ����������ł��B

�uWormhole / Yumi AraI�v�J�Z�b�g�e�[�v�����Y�����l�q���Љ��Ă��܂��B����1�@����2

|

���I�H�J�Z�b�g�v���[���[���č��������Ă�́H? �� �w���͎��ȐӔC�ł��肢���܂��B

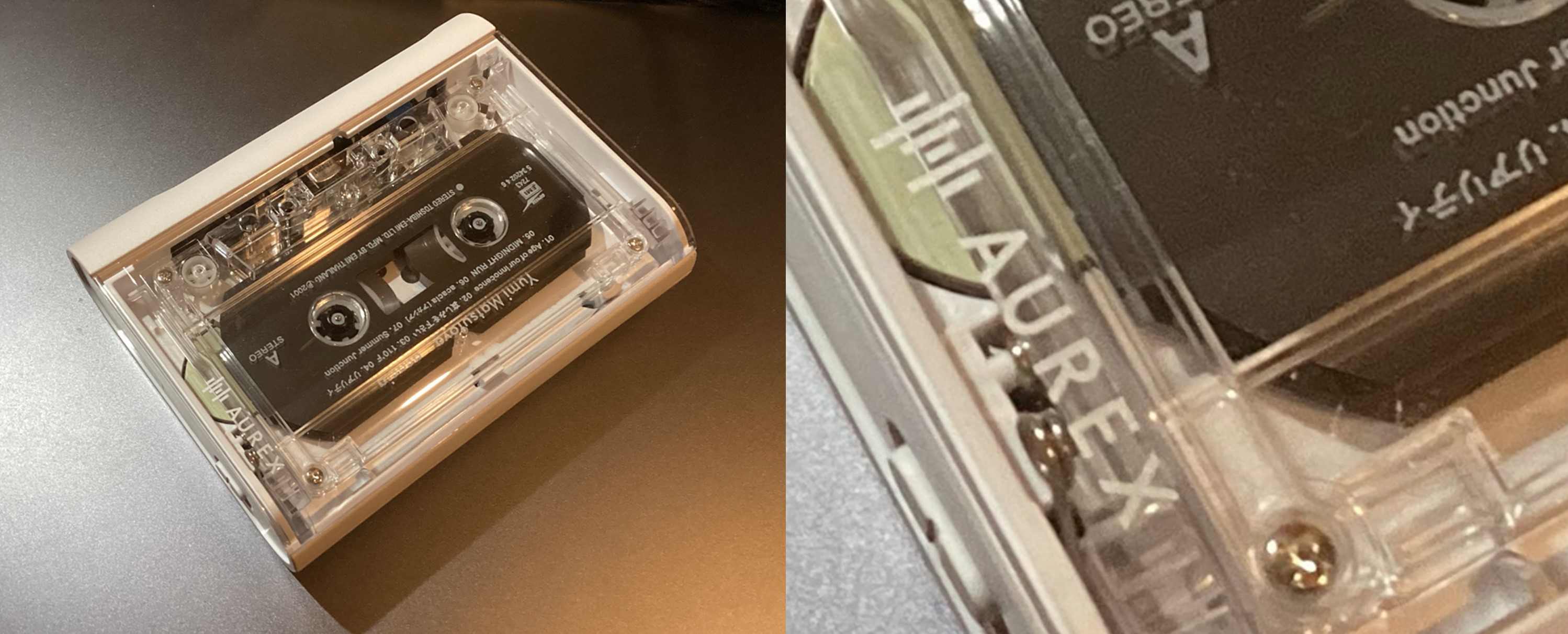

�v���Ԃ�ɓd�퉮����ɍs������A�J�Z�b�g�E�H�[�N�}�������ĂĂ�����Ƃт����肵���̂ł����A ����Ƀ��x���ς���u�I�[���b�N�X�v�Ə����Ă����ĥ��������Ă���Aurex�H�H ���[�~����LP�W�߂Ă�ƑтɁuAurex�v���ď����Ă���̂ɋC�Â��̂ł����A����͂��ē��ł��W�J���Ă����I�[�f�B�I�V�X�e���̃u�����h�ł��B �������[�~�����n�߂��o�u���̍��͂����~�j�R���|�̎���A�]���̑傫�ȃR���|�I���̎���ŁAAurex�����Ԃ�I���R���ɋ߂������u�����h�B �����̃u�����h�Ɠ��l�ɊԂ��Ȃ��������Ǝv���̂ł����A����10�N�قǑO�ɕ������Ă����悤�ł��ˁB ���]�Ȑ܂����đ啶����AUREX�ɂȂ�A���܂͓��ŃG���C�[�g���[�f�B���O(TLET)�����̔����Ă��܂��B TLET���������铌�Ń��C�t�X�^�C�������{�̖@�l�ł����A�����̔��I�O���[�v�̎P���ɂ���悤�ł��B �����̉�Ђ������Ă�����{�@�l�Ƃ��������ł��傤���B �����̂悤�Ȃǂ�����X�e���I�R���|�V�X�e���ł͂Ȃ��A��y�ɒ�����|�[�^�u���J�Z�b�g��A�i���O�v���[���[���o���Ă���悤�ł��ˁB ����݂��Ȃ��͂��ł����A����ł��Ȃ�ƂȂ�����݂��������̂ƁA�J�Z�b�g���Ăǂ�ȉ����������Ȃ��H�Ǝv���A�w�����܂����B AUREX AX-W10C�Ƃ����@��ŁA�o�͂̓u���[�g�D�[�X�ڑ��̑��A3.5mm�C���t�H���W���b�N������܂��B ���͂͂�͂�3.5mm��AUX�����肱������^�����ł���悤�ł��ˁB�W�������ŃJ�Z�b�g�����̂������܂��B

����MD���o��O�̂��J�Z�b�g�����Ă��Ō�̂ق��̐���ŁA���[�~�����ŏ��̓J�Z�b�g�Œ����Ă��܂����B �v���Ԃ�ɂ����������Ă݂��̂ł����A����Ȃɂ������ꒃ�ȉ����������Ȃ��H�ƈ����Ӗ��Ńr�b�N�����܂����B �������A�e�[�v�̗�����܂����A�v���[���[�������i�ł͂Ȃ��̂ł����A����̂������ቹ�u�[�X�g�Ȃ�ł��B �A���o��(����)�ɂ���ĉ����Ⴄ�̂ł����AXDR�e�[�v�ɂȂ��Ă���͂��̂������R���v�ቹ�Ƃ��������B���ILP�����Ђǂ��i�j �q���̍��A����ȉ��Œ����Ă����L���͖����̂ł����A�悭�悭�v���o���Ƃ�������������CD�e�[�v�Ƀ_�r���O���Ē����Ă����̂ł����āA �����特�̓������e�[�v���Ē����Ƃ������͂Ȃ�������������܂���B��X�A�����K�͓X�܂Ƌ��Ɏs�ꂩ������Ă����ۂɔ����W�߂���ł���ˁB �����̓~�j�R���|�̎���A�������̓J�[�X�e���܂��܂��e�[�v�̎���A�����܂Œ��\���̗ǂ����i���Ȃ������Ƃ���A �e�[�v�͂��������p���p���Ȓቹ�ɂ����ق����E�P���ǂ�������ł��傤���H�H �i���邢�͂��̃v���[���[���u���E�P�鉹�ɁI�v���ăp���p���ɂ��Ă��܂��Ă���H�@����Ƀq�X�m�C�Y���Ȃ��Ȃ��f�J���ł��B�j ���[�~���̏ꍇ�A�Ō�̃J�Z�b�g�́u�J�D�K�[���v�Łi��O�I�Ƀ^�C�ƒ����Łu�A�P�C�V���v�̂���������܂������j30�N�߂��O�B ���̂������A�����炩�A�����������悪�w���w���Ƃ��Ă���A�����ɒ�悪�p���p���ɓ����Ă�̂ŁA ���Ƃ��Ă͍D��Œ����������ł͂Ȃ��̂ł����A�v���Ԃ�ɃJ�Z�b�g�����̂����Ă�̂͊y�����ł��ˁB

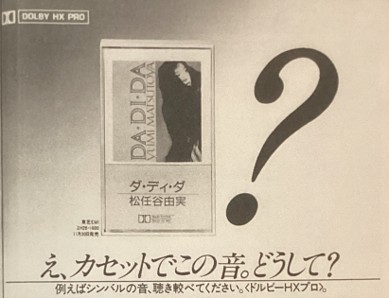

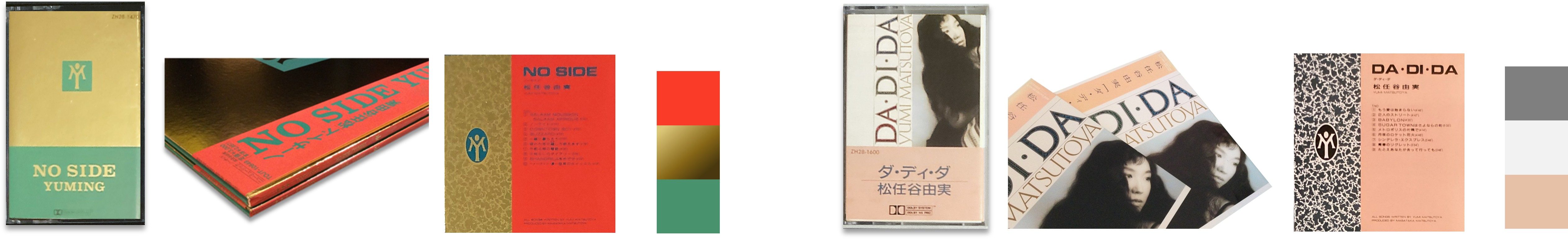

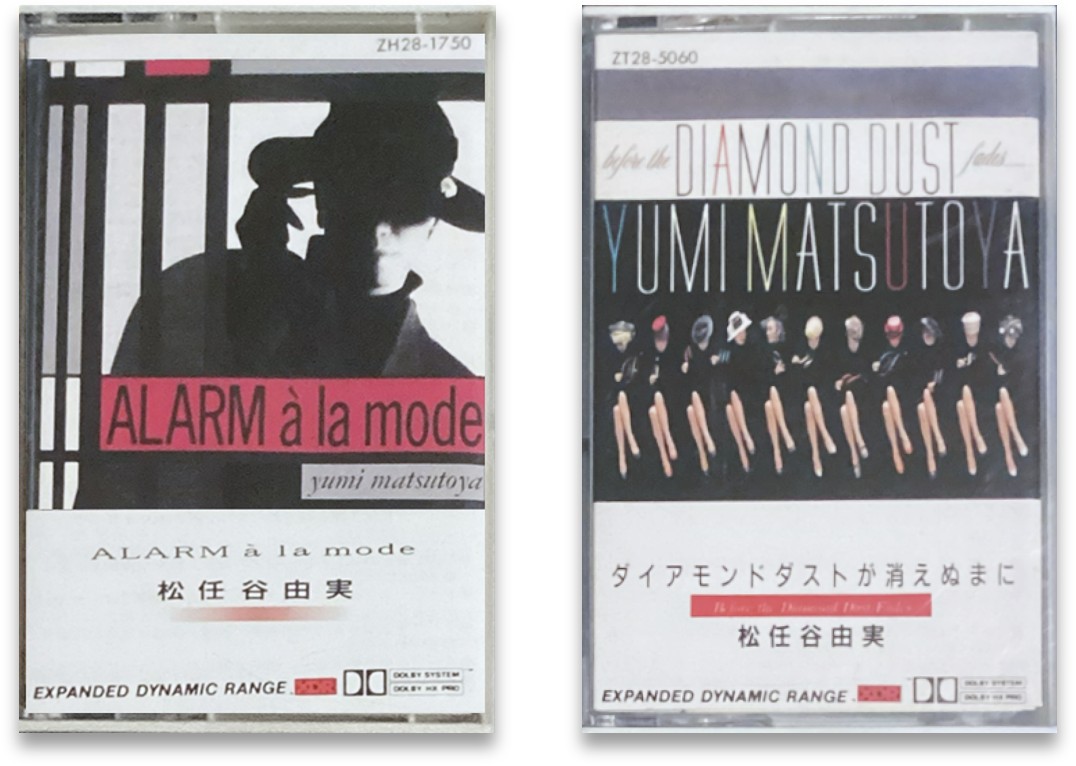

�w�������Ƃ��͂�������Y��Ă����̂ł����A���������h���r�[���Ă������ȂƎv���o���āB �h���r�[�V�X�e���Ə����ꂽ�J�Z�b�g�e�[�v��CD�̃v���G���t�@�V�X�Ǝ����悤�ȃm�C�Y���_�N�V�����̂��߂̍��拭���^�����s���Ă��āA �h���r�[�Ή��̃v���[���[�ŋ���������������ɖ߂��Ă��K�v������܂��B �Ή����Ă��Ȃ����͐�̂Ă���ĕ��j�������悤�ł����A�̂͗����V�X�e���ł���h���r�[�Ή���������O�������悤�ł��B �Ƃ��낪�A����AX-W10C�̓h���r�[�Ή����ĂȂ���ł��BAI�ɐu���ƁA�h���r�[�V�X�e���̃t�B���^�[��CD�̃v���G���t�@�V�X�ƈ���āA �Œ�t�B���^�[�ł͂Ȃ��̂Łi���ʂɉ����Č`�̕ς�铮�I�t�B���^�[�Ȃ̂Łj�A�ȒP�ɋt�t�B���^�[�����Ȃ��Ƃ̂��ƁB ���܂����Ȃ��Ǝv�����̂ł����A�ǂ������ݔ̔�����Ă���قƂ�ǂ̃v���[���[�̓h���r�[�Ή����Ă��Ȃ��悤�ł��ˁB ���[�~���̃e�[�v���Ăǂ̒��x�h���r�[�Ή����Ă�̂����ׂ��̂ł����A�����uDOLBY SYSTEM�v�Ƃ��������ꂽDOLBY B type�̃e�[�v�͈ӊO�Ə��Ȃ��A �I���W�i���A���o�����ƂȂ�ƁuNO SIDE�v�����i�����ɂ�COMPO�V���[�Y�́u�߂����قǂ��V�C�v�`�u�T�[�t�A���h�X�m�E�v�j�A ���ꂩ��x�X�g�J�Z�b�g��2�삾���Ȃ�ł��B�u�{�C�W���[�v�܂ł̓��S�������̂ł����炭���Ή��A 85�N�́u�_�f�B�_�v�ȍ~��DOLBY HX PRO�Ƃ����v���[���[���ɑΉ������߂Ȃ��V�X�e�����̗p����Ă��܂��B 86�N����u�g���v�ȍ~�̃I���W�i���S�삪XDR�ɂȂ�̂ł����AXDR��DOLBY HX PRO���̗p���Ă��܂��B ���ʓI�ɂ��܂�C�ɂ��Ȃ��ŗǂ��������Ƃ��������킩��܂����i�܂��A������ɂ��批�������̂ł����j�B �� ���݂܂���ADADIDA�ȍ~�A�uDOLBY SYSTEM�v�ƁuDOLBY HX PRO�v�̗����̃��S������̂Łi�܂��́uDOLBY B NR /

HX PRO�v�j�A

�M�S�ɒ�����ׂ���͂��܂��A���炭�̓J�Z�b�g�������Ă݂悤���ȂƎv���Ă��܂��B XDR�Ƃ����łȂ��̂͒�����ׂĂ݂����ł��ˁB �E�E�E����������Ɨǂ��v���[���[���~�����Ȃ肻���ȃ��ȗ\�������Ă��܂��O�O�G

����͂����߁IFIIO CP-13 �� �w���͎��ȐӔC�ł��肢���܂��B

���X�A�J�Z�b�g�ɂ��������Ă��Ǝv�����̂ł����A�J�Z�b�g�̍Ō�̋L����AUREX AX-W10C�̉��������猙���Ȃ��Ǝv���āA ������Ƃ����������̂ł����A�]����FIIO CP13���Ă��܂��܂����B FIIO�͒����̔���d�q�ȋZ�Ƃ�����Ђ��W�J���Ă�u�����h�ŁA���̃v���[���[�͂Ȃ��Ȃ��]��������ł���ˁB �Đ��݂̂Ń��C�����X�Ŕ��������ł��܂��A�����������J�n�������Ȃ��肾�����ł��l�i��2���~�B �܂�����������������ǂ����Ȃ�Ĉꗍ���Ɏv���Ă�l�͂��������ƃv���W�F�N�gX�ł����ĂĂ��������Ƃ��������ł�����(��) �w�����ߎ�ƂȂ����̂����̃X�[�p�[�J�Z�b�^�[�Y����Ƃ������̃��r���[�����́A���̂������i�j 20kHz������܂œ������t���b�g�Ȃ�ł���ˁB���E�t���b�^�[�̐��l����߁B ���z�≹�f����������Ȃ��A�������������I�Ȑ��l�Ō����Ă��炦��̂͑�ς��肪�����ł��B ���z��f�������_���Ȃ킯�ł͂Ȃ��̂ł����A���z�͐l�ɂ���ĈႢ�܂����A �f���������j�^���ɂ���ĉ��͈���Ă��܂����AYoutube�ʂ邾���ł��ς���Ă��܂��Ǝv���̂ŁB

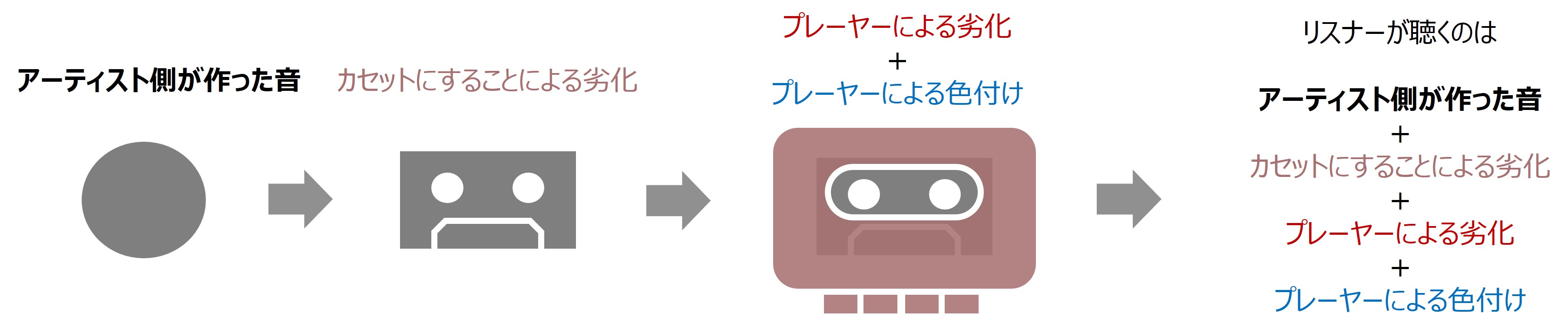

���͂���܂�v���[���[�ɏ���ȉ��̐F�t�������Ăق����Ȃ����ł��B �@�@ �P���ɍl����ƃA�[�e�B�X�g������������͉����C�x���g���������邽�тɁi�Ⴆ�J�Z�b�g�ɘ^������A�Đ�����Ƃ��j�A��������̕ω��������܂��B �J�Z�b�g�ɂ��邱�Ƃɂ��͎d���Ȃ��ɂ��Ă��A�v���[���[�͏o���邾�������ω���^�����ɂ��̂܂܍Đ����Ăق����B ��L�̓��悪�{�����Ƃ���ƁAFIIO CP13�̓����̓t���b�g�Ȃ̂ŁA���̃v���[���[�͂��܂艹�ɉe����^���Ȃ��Ƃ������ł��B ����AAUREX��AX-W10C�͂ǂ����������Ƃ����ƃv���[���[�ł̗ƐF�t�������܂��������ł��B �̖ʂŌ����ƃ��E�����������č��悪�w���w���ȉ��A�e�[�v�̃q�X�m�C�Y���U�[�b�Ƃ������ł��B �F�t���Ƃ����̂̓��[�J�[���Ǝ��ɗǂ���Ǝv���Ă��Ă��鉹�̕ω��ŁAAUREX�̏ꍇ�͒�悪�{�R����ł��B �܂����̃{�R����̂����Ńm���ǂ��������܂����A����̎�_���ڗ����ɂ����̂�������܂���B �ł��A�A�[�e�B�X�g�����A���[�~���Ȃ�G���W�j�A���������ŗǂ��I�Ƃ������ɁA �ʂɃ��[�~���̎����l���Ă�킯����Ȃ����[�J�[������ɒ�搷��킯�ł��B����Ȃ̗v��Ȃ��Ɍ��܂��Ă܂��I �E�E�E���āA�����Ă��܂��ƃ��[�J�[���͍��ʉ����o���Ȃ��Ȃ�̂Łi�t�ɋ��ɂ̃t���b�g���������̂�����̋Ƃł����j�A�Ǝ��̐F�t�����s���킯�ł��B �܂����ꂪ�ǂ��Ƃ����l�����āA���������l�����̃��[�J�[��i�̃t�@���ɂȂ��ł��傤�ˁB �������D�݂̖��ł��B

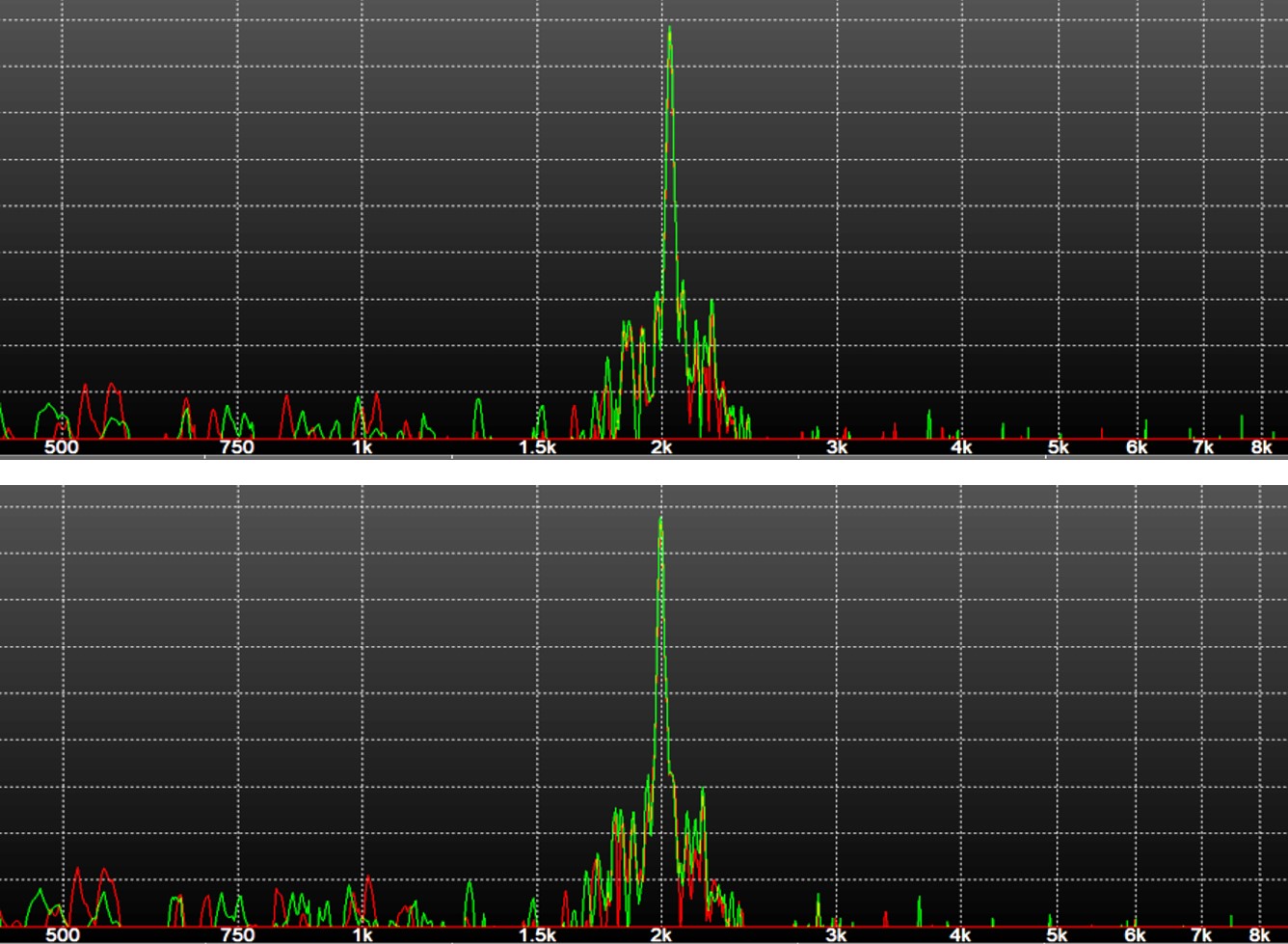

���AUREX�̃_���ȂƂ���������Ă��܂��܂������A�t�ɂ���FIIO�͂��ꂪ�قƂ�ǖ����킯�ł��B �܂��A����Ƀw���w���������Ȃ������Ƃ��Ă��܂��B�e�[�v�̃q�X�m�C�Y��DOLBY NR�̃f�R�[�h���o���Ȃ����ɂ͐Â��Ȃق��ł��B �����킴�Ƃ炵�������Ă��Ȃ��ăX�b�L���Ƃ������i���ꂪ�Đ��@�Ƃ��Ă����ł͂Ȃ��A�ŏI�I�ȃ��X�j���O�@�Ƃ���ƁA���ア��������܂��j�B ����σ��[�~���̃e�[�v���ė��ɂ��̂��炢�̃N�I���e�B�͂���܂���ˁA���D�ɗ����鉹�ł��B FIIO�̋C�ɂȂ�_�Ƃ��ẮA������ƃ��b�p���Ƃ�����1k, 2k������オ�����悤�ȁA�C�̉Ƃ̃z�[���X�s�[�J�[�݂����ȉ������Ȃ��ł��Ȃ��Ƃ���B DOLBY NR�Ƃ͂��܂�W�Ȃ��ш�ȋC������̂ʼn������̖�肩������܂��B

FIIO�Œ������Ƃ��Ă����ɁACD��LP�ƕ��ԉ����Ƃ����Ƃ����ł͂Ȃ��̂ł����A �e�[�v�̉����m���߂�A���ɑ��̃��f�B�A�Ǝ�y�ɒ�����ׂĂ݂�ɂ́A����CP13�͂������߂̃v���[���[���Ǝv���܂��B AUREX AX-W10C���炢�F�t��������Ƃ��͂�e�[�v�����Ă���̂��A�v���[���[�̉����Ă�̂��킩��Ȃ��ł����A ���̓x�������S���Ⴂ�܂��B�܁AAUREX AX-W10C��7,000�~���炢�AFIIO CP13��2���~���炢�ł�����A����ē�����O�ł��ˁB ���炭�O�ɒc�삳��X�ɂ������Ă����t�����X��we are rewind�i���ꃁ�[�J�[�������i���H�^�Ԗ����H�j�ɂ��Ă� �X�[�p�[�J�Z�b�^�[�Y�������r���[�������������Ă��܂��BF�������̂������ŏЉ��Ă܂����A ���������h���V�����^�Ɍ�����̂ŁA��͂�v���[���[���ł̐F�t�������Ȃ肠�鉹�Ȃ�Ȃ����Ǝv���܂��B

���FIIO CP13�Ȃ��Ȃ��ǂ��������ł����B �u�R�o���g�E�A���[�v�̃e�[�vMIX������Ȃ܂Ƃ��ȉ��Œ�����Ƃ͎v���Ă܂���ł������A ���̉��Ȃ�V���O���J�Z�b�g�̃J���I�P�Ȃ�iTunes�Ɏ�荞��ł悢���ȂȂ�Ďv���Ă��܂��B �f�b�L�����Ƃ����Ɨ��̓I�ȉ��Œ�����悤�ł����A������߂Ƃ����Ǝv���Ă��܂��B�B�B

FIIO CP13�����Ă��܂��āA�e�[�v���S��iTunes�ɓ���悤���Ȃ��E�E�E�Ǝv���Ă���̂ł����A �ЂƂ�肪�����āA���]��������ł���ˁB�@�� ����A�ۑ��p�ɂ���1�䔃���܂������A����͐���ȑ��x�ł��� �l�b�g���Ă������Ə����Ă܂����A��͂�q���̍����璮������ł��郊�Y���̂͂����肵��90�N��̋Ȃ��ƁA���炩�ɑ����Ă��ł���ˁB �����͒����������ł����A�ǂ���炱��CP13�͕������Ȃ��Ă������p�̃n���R���������悤�ł��B �����A�����p�̊�M�����������J�Z�b�g�e�[�v��������ł���ˁB �Ⴆ��2kHz�̐M���������Ă���e�X�g�e�[�v���������Ƃ��āA���ꂪ2.2kHz�ōĐ�����Ă���A��]����������킯�ł��B ���͂��������������e�[�v�͎s�̂���ĂȂ��悤�ŁA�̂�TEAC�̂Ƃ��̓v���~�A�����Ă��č����B �l�ō��ꂽ�H�e�X�g�p�e�[�v�������Ŕ����Ă��܂����A�Ⴆ��2kHz�Ə����Ă��Ă����^����Ă���̂��{����2kHz���ۏ���Ȃ���ł���ˁB �Ȃ��@�Ȃ����Ȃ��E�E�E�H�Ǝv���Ă����炷�����g�߂ɂ���܂����AXDR�e�[�v�I�I

�Ƃ������ƂŖ{���ɂ��炭�e�[�v�O����������܂���B

�R�o���g��A���[/���[�W���̓`��

���E�e�[�v�l�^�ł��B �J�Z�b�g�������Ă���Ƃ������ׂ�������������܂��B���l�^�Љ�Ƃ��������B

�܂��́u�R�o���g�A���[�v�̃J�Z�b�g�̃~�b�N�X�Ⴂ�B���Ȃ��Ƃ�5��LP�Ƃ͈Ⴄ�~�b�N�X�̉��������^����Ă��܂��B ����͂��ꂱ��15�N���炢�O�ɉ{���҂̕����璸�������[���Ŏ��͒m�邱�ƂƂȂ�܂����B ����AFIIO CP13�ł��Ȃ�L���C�ɍĐ����邱�Ƃ��o���܂����B ���܂ŁA���������������Œ�����ׂ����ɂ����������A����̓e�[�v�̗̂������Ǝv���Ă��܂������A ����܂ł̃v���[���[������ڂ������Ƃ��낪�傫���A���̓e�[�v�͂���Ȃɗ��ĂȂ������Ƃ��������ł��B �����I�E�E�E���Ȃ��Ƃ����̎茳�ɗ��Ă���͕ʂɂ���Ȃɂ����ƊǗ����Ă��킯�ł��Ȃ��̂ɂ������ł��ˁA�J�Z�b�g�e�[�v�́B �L���C�ɂȂ��ĉ��߂āu���������Бz���v�͕�MIX�ł��邱�Ƃ��m�F�ł��܂������A �uCOBALT HOUR�v�̃G���f�B���O�̐��u���[�~���̚b�������A�v�Ȃ�ďЉ���������Ƃ�����̂ł����A ���[�~���̐��ł��Ȃ���A�b�����ł��Ȃ��̂ł́H�Ǝv���܂���(��) ����������ƊP�݂����ȉ��ł����ˁB ���̃e�[�vMIX��75�N�̃I���W�i���ɂ�����ZA-1555�A8�g���ł�YA-8555�̑��A79�N��ZT25-325�ɂ����^����Ă��܂��B ZT25- �̂ق����������̂ł����A���炩�� ZA- �Ɖ���������Ă��āA��悪�����Ă��Ă����ƃX�b�L���������ɂȂ��Ă��܂��B ���H�[�J���̃G�b�W�Ƃ����o�Ă��āA�ǂ������������肵�����A��������������ƃX�J�X�J�������ł��B ���ʂ͂��������Ĕ����Ă킴�킴�}�X�^�����O���������肵�Ȃ��Ǝv���̂ł����A�Ȃ�ł���ȂɈႤ�낤�H ZA- ���o�N�ō��悪�������̂��Ƃ��v���̂ł����A�ł����� ZT25- �����旎�����Ă����Ȃ����Ƃ͎v���Ȃ����ʊ��Ȃ�ł���ˁB ZT25- �̍���𗎂Ƃ���������Ə����ȉ��ɂȂ�悤�ȋC�����܂��B �t�� ZT25- ���������������̂�������܂��A�o�N�Œ�摤�������Ȃ邱�ƂȂ�Ă���̂��Ȃ��H�H ���Ȃ݂ɁA�����Ⴂ���u14�Ԗڂ̌��v�� ZA- �� ZT25- �ɂ����邩�ȁH�Ǝv���Ē�����ׂĂ݂��̂ł����A ������͗��҂Ƃ��قړ����悤�ȉ��ł����B �@�@ �J�Z�b�g�e�[�v�̓f�W�^������Ȃ��̂Ōo�N�Ɏキ�ALP�����͂邩�ɐƂ��̍����傫�������ł��ˁB �ЂƂ��ӓ_�ł����A�J�Z�b�g�e�[�v�͍Ō�܂ōs���Ə���Ɏ~�܂�悤�ɏo���Ă͂���̂ł����A �Â��e�[�v�͎~�܂�Ƃ��̈�������Ńv�`���Ɛ�Ă��܂����Ƃ�����܂��B ����2�{�_���ɂ��Ă��܂��܂���T_T�@�܂��A�[�Ő�Ă�̂Ŋ�p�Ɍq���܂�������悤�ɂȂ�Ƃ͎v���Ă��܂����B�B�B �Ȃ̂ŁA�Ȃ��I�������e�[�v���Ō�܂ōs���܂łɒ�~���āA���Ƃ͎w�ōŌ�܂ő��邱�Ƃ������߂��܂��B

�J�Z�b�g�Ǝ��̋ȏ�

���E�e�[�v�l�^�ł��B ���������T�u���f�B�A���āA�Ȃ�ł͂̂������Ƃ����Ⴊ�������肵�āA�������܂��ʔ������ł��B �����q��������90�N��͂܂��u������CD���v�Ƃ����̂���R����܂����B �����Ȃƌ����Ă��X���̂̓R���r�j���炢�̍L���������āA�J�Z�b�g�Ȃ����[���ƕ��ׂĔ���ꂽ�肵�Ă��܂����B �����A����CD�������ゾ�����̂ʼn��̂Ƃ��J���I�P�e�[�v���قƂ�ǂł������A������J-POP�n�����[���Ƃ���ɂ��Ċ����ʼn��{�������Ă��肵�܂����B �����ȓX���ĉ�]���Ȃ��Ă��A�X�܂͂��������L���̂Œu�����ςȂ��݂����ȁB �܂��܂�����I�ɂ������I�ȍɊǗ��]�X���Ċ�������Ȃ�������ł��傤�ˁB �@�@�@ �u�g���v������Ȓ��̈�Ƃ��Č������̂ł����A�т����肵�܂����ˁu�W���P�b�g�����I�v�݂�����(��) �ʂ�LP�Ɠ����s���N�ł����̂ɂȂ�Ŕ��Ȃ�ł��傤�ˁH�e�L�g�[�Ƃ��ł͂Ȃ��ALP�Ɠ������[�X�̕��݂����Ȗ͗l�͂���̂ŁA �������A�[�g���[�N�͓����Ă�Ǝv����ł���ˁB�������ł܂����B�̂��ɁA�t�H���g�̐F�g���ǂ��Ȃ�H�Ƃ������������܂����A�A�A �Â��G���Ƃ�����Ȋ����Ȃ̂œ����Ȃ�̂܂��Ƃ������������̂����E�E�E�Ƃ��낢��s�v�c�Ȃ�ł���ˁB

���ɖʔ����̂́A�ȏ����Ⴄ���B�u�g���v�̏ꍇ��LP��A�ʂ́u�g���v��B�ʁu�o���Ȃ��莆�v�����ւ��Ă邾���ł����A �u14�Ԗڂ̌��v�Ȃ͂������V���b�t���ŁALP�̋ȏ��Ő����U�������̂��J�Z�b�g�̋ȏ��ɂ���ƁA sideA: 1.6.8.3.5.10�AsideB: 4.7.9.2�ɉ����āu�R�o���g�A���[�v�u �J�̃X�e�C�V�����v���đS�R�Ⴄ���тł��B �u�����g�v�̂��Ƃ����Ȃ�u�����Ȃ������悤�Ɂv�u�����n�̏o�����v�u���݂����̂䂭���v���Ă����o���o��������H�Ǝv���Ă��܂��܂��B ����ւ���̂͂����炭A�ʂ�B�ʂ̒����𑵂��������炾�Ǝv���̂ł����A�A�[�e�B�X�g�����߂��ȏ��ς��Ă܂ł���قǑ厖��������ł��傤���B ���̃J�Z�b�g�ȏ���81�N�̍Ĕ�ZT28-189���p�����Ă��āA86�N����^�Ԃ��̂܂܂�XDR�e�[�v�ɂȂ����Ƃ���LP�Ɠ����ɂȂ�܂��B �������ɂ��̍��͒�������Ă����������Ċ�����������ł��傤�ˁB A�ʍŌ�̋Ȃ��I���Ǝ����I�ɑ�����ɂȂ���B�ʂփI�[�g���o�[�X�Ȃ�ċ@�\���������ʂɂȂ��Ă����Ǝv���܂����B �����܂��m��Ȃ��ȏ�������̂ł����A8�g���u�g���v�̋ȏ��B 8�g���̋ȏ����܂��܂��ʼnߋ��̂��̂�������ƁB �@�R�o���g�E�A���[: �J�Z�b�g��LP���ł����A8�g���͓Ǝ��̋ȏ� �@14�Ԗڂ̌�: LP�ƃJ�Z�b�g�̋ȏ����Ⴂ�A8�g���̓J�Z�b�g�ɏ]�� �@ALBUM: LP�ƃJ�Z�b�g�̋ȏ����Ⴂ�܂����A8�g���͍X�ɈႤ�ȏ��B�u�������H�v�u�i�r�Q�C�^�[�v��2���^�B ����EMI�ł�78�N��8�g����5�^�C�g�������Ȃ��A5���̗���������̍�i���Ō�A�Ȃ��Ȃ��u�g���v��8�g���̓��A��������܂���ˁB

�Ō�ɉ�����ׂĂ܂��܂���Ȃ̂ł����A�A�A �茳�� ZT25- ��2�{����̂ł����A�Ȃ����������Ⴄ��ł���ˁB ��ɏ������u�R�o���g�A���[/���[�W���̓`���v�Ɠ����A��r���Ăł�����悪�L����Ɩ������������ł��B �����͂�Е����������ʁA�����Е��̉��ɂȂ�Ƃ͂ǂ����Ă��v���Ȃ���ł���ˁB 70�N��㔼�ɖ����ɍ�����̉����X�b�L���������}�X�^�����O�̂��̂��o���Ă�����ł��傤���H�H ���邢�̓}�X�^�[����ʎY�e�[�v�ɘ^�����鎞�̃o�C�A�X��ς�������������̂�������܂���B ���Ȃ݂� ZT25- �̒�悠��ł�81�N�Ĕ��� ZT28- �͂܂��܂������悤�ȉ������Ă��܂��B �u�g���v��LP�̉��������̂ł����A�������ɃJ�Z�b�g�ƒ�����ׂ��LP�̉��͗��̓I�Ɋ����܂��ˁB�Ƃ��Ƀh�������S�R�Ⴂ�܂��B �v���[���[�̓������e�����Ă�Ƃ͎v���܂����A�J�Z�b�g�͂ǂ��炩�Ƃ����ƃ��H�[�J�����C���̉��ł��ˁB XDR�͎茳�ɂȂ��A������o���܂���ł����B����������ׂĂ݂����ł��ˁB ���Ȃ݂ɃJ�Z�b�g�̃��x���F�� �s���N �� ���F �� �N���[���F �ƕϑJ���Ă��܂��B �����AZT25- ���s���N�AZT28- �����F�@�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�u�����`�f80�v����� ZT25- �����F�����x���ɂȂ��Ă��܂��B

�J�Z�b�g��78�N�A79�N�������LP�ɕ��т����Ȃ��炢�ɔ����ꂵ�Ă����d�v���i�������炵���A �����������LP�Ƃ͕ʂɊ�悪�����Ă��āA������Ƃ����Ⴂ�������Ă����̂�������܂���i�^���͕�����܂��j�B

����Ȃɂ����������x�X�g�J�Z�b�g

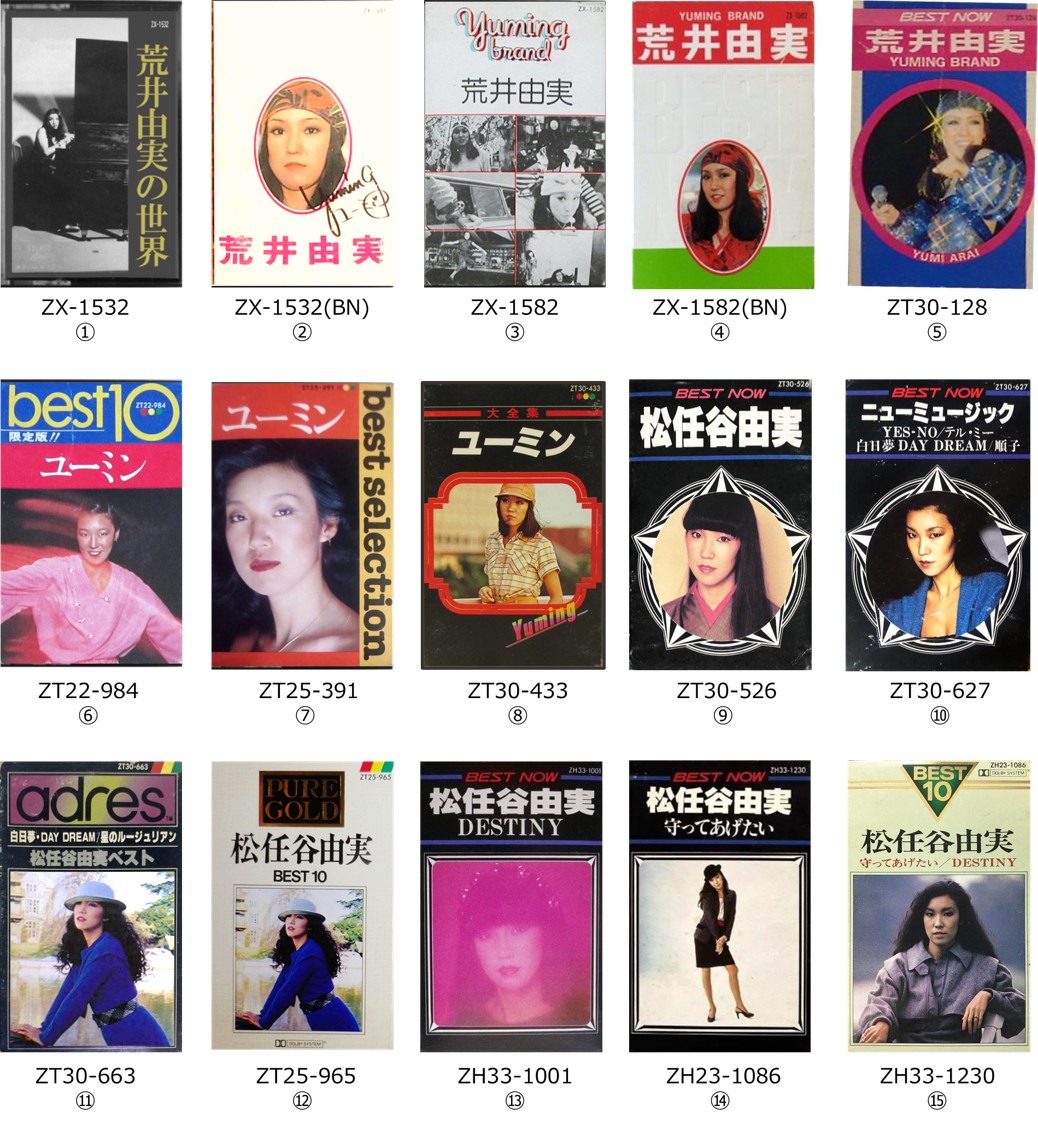

���E�e�[�v�l�^�ł��B �e�[�v�Ȃ�ł͂̃T�u�J�����o���Ă�̂��A�x�X�g�J�Z�b�g�ł��B �����T�u�J�����������̂��͂킩��܂��A���[�~���q�X�g���[���t����H��Ƃ���σT�u�J���ȃA�C�e�����Ǝv���܂��B �����A���͂���܂苻�������������̂ł����A�����炭�������Ռ�������EMI�ɂ����Ă���Ȃɑ�R�o����Ă����̂��Ǝv���ƁA �ƂĂ��ӊO�ŁA����ō��͏�����������Ƃ��������ł��B �@�@�@�@ �͂��߂č��܂������i�j�A�x�X�g�J�Z�b�g�̃f�B�X�R�O���t�B�B�n���p���̂Ȉ�ۂł����A�܂Ƃ܂�Ƃ���Ȃ�ɔ��͂���܂��ˁI �ʔ������̂����Љ�܂��ƁA�i�ڂ������������Ɍf�ڂ��Ă��܂��j �@ �����ŏ��̃x�X�g�J�Z�b�g�Łu�~�X�����v�Ɠ������ɔ����B�u�~�X�����v�̃J�Z�b�g�ł݂����Ȋ����ł��B �@ ���͂��������̃J�Z�b�g�I�����[�̉����������Ă邱�Ƃ�������܂����B�Ȃ�ł������Ă݂����ł��ˁB �A ���͇@�ƌ^�Ԃ����^�Ȃ������ł����uBEST NOW�v�ɉ��肳�ꂽ�����ł��B�J�Z�b�g���x���́u�r��R���̐��E�v�̂܂܂̂悤�ł��B �B �͂����ɍڂ���ׂ��łȂ��R���������uYUMING BRAND�v�̃J�Z�b�g�łł��B������16�ȓ���ł��B �C �^�ԇB�Ɠ����ł����uBEST NOW�v�V���[�Y�ł��B �D �^�C�g���ɏ������uYUMING BRAND�v�Ƃ���Ƃ�����e�͇B�Ɠ����ł�͂�uBEST NOW�v�V���[�Y�ł��B �Ȃ��uYUMING BRAND�v�͕p�ɂɃW���P�b�g�ύX������A�����Ĕ����ꂽ�肵���̂��Ƃ����ƁA�A�A 70�N��㔼�̓J�Z�b�g�̎s�ꐬ�����������A�e���R�[�h��ЂɂƂ��ĔN������̏d�v���ނ������悤�ŁA ����EMI�ł͖��N�uBEST NOW�v�Ƒ肵�ď����A�[�e�B�X�g�̃x�X�g�e�[�v����Ĕ������Ă����悤�ł��B ���̃x�X�g�Ƃ��āuYUMING BRAND�v���s���悩���������ł����ˁB �Ȃ̂ŁuYUMING BRAND�v���Ĕ����Ă����Ƃ������́A�C�́uBEST NOW �e76�v�A�D�́uBEST NOW �f77�v�A ���łɇA�́uBEST NOW �e75�v�Ƃ��������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ہA���������^�C�g���ɂȂ��Ă��鎑��������܂��B ��͂�H�����̇E��ȍ~�́uBEST NOW�v�������悤�Ȋ�悾�Ǝv���܂��B �E�`�G �r��R���A���C�J�R���̍��݃x�X�g�ł��B���́uALBUM�v��������Ȃ������Ƃ��������ł��ˁB �p�b�P�[�W�ɂ��u���[�~���v�ɂ��Ă܂��ˁB �I ����̓I���j�o�X�Ȃ̂ŔԊO�Ȃ̂ł����A�ЂƘg�Ă��܂����̂œ���܂���(��) ���[�~�������B�o���Ă�ʐ^�������ł��ˁI �J ������adres�V�X�e���p�̃J�Z�b�g�B�����ƍĐ�����ɂ�adres��p�@���K�v�Ȃ����ł��B ���ł̃u�����hAurex��adres�͓����̃I�[�f�B�I�t�@���̊Ԃł͂��Ȃ�L�������������ł��B ��Ђ̐�y���畷�����b�ł����A�h���r�[�����͂邩�Ƀm�C�Y���_�N�V�������D��Ă���A �_�C�i�~�b�N�����W�͂�����̊g����Ȃ��f���炵�����������B ���̃J�Z�b�g�͂���adres�V�X�e���Œ����Ă݂����Ȃ��B�B�B �K �J�Ɠ��e�͓����ł��B�h���r�[NR�̗p�B���[�~����(���邢�͓���EMI�́H)�h���r�[NR�̗̍p�͔����Ă����̂��H 84�N�uNO SIDE�v�����̗p�ł��B���̇K��80�N�����A����̊O�͇N���̗p���Ă��܂��B

�E�ƇN�͉����Ă݂܂����B �E�͌o�N�̂������A2,200�~�Ƃ��������V���[�Y�̂������A�������ۂ����ł��ˁBAM�������܂�₩�ɂ����݂����Ȋ���(��) �u���]�̌ߌ�3���v�u�Â��Ȃ܂ڂ낵�v�̓V���O���o�[�W�����ł����B �N�͒��̔��͖͂����ł�������͂Ȃ��Ȃ��L���C�ɂłĂ��܂��B80�N�̃A���o�������^�V���O��3�Ȃ������Ă�̂������ł��ˁB �����A�ǂ���������Ē����K�v�͂Ȃ������͂��܂����B

�x�X�g�u�r��R���̐��E�v���^�̃��A����

���Ă��������Ă��������u�r��R���̐��E�v�Ƃ����x�X�g�J�Z�b�g���Ăق����Ƃ������ŃJ�Z�b�g�𑗂��Ă��������܂����B

12���̉J �~�X�����ȂǂɎ��^����Ă���̂̓x�[�X�̉�����n�܂�܂����A���̃J�Z�b�g�ɓ����Ă���̂̓^�b�^�J�Ƃ����h�������ŏ��ɓ����Ă��܂��B �~�X�����ɓ���鎞�ɂ������J�b�g���Ă��ł���ˁB ���Ȃ݂ɂ��̉�����PRT-8029���ăv������LP�ɂ������Ă���̂ŁA�������̂ق��������ǂ�������Ǝv���܂��B �Ⴂ�Ƃ��Ă͋����Č����}�X�^�����O�̈Ⴂ�Ƃ����Ƃ��납�Ǝv���܂��B

���@�̋� ���ꂪ��Ԃт����肵�܂������ʃe�C�N����Ȃ����ȂƎv���܂��B���Ȃ��Ƃ��~�b�N�X�̓~�X�����Ƃ��V���O���Ƃ��Ⴂ�܂��B ��Ԋ��̓V���O�����@�[�W�����ɋ߂��̂ł����A�����ƑS�����ɃT���E���h�������Ă銴���B �̎��̓~�X�����Ɠ������u���̉��v�ʼn̂��Ă��܂��B �e���|�����\�����āA�����̋Z�p���Ƙ^����ɉ����L�[�v���ăe���|�ς�����o���Ȃ���Ȃ����Ǝv����ł���ˁB ������ʃe�C�N����Ȃ����Ǝv���܂��B�̂����ɉ��炵���C�����܂��B ���Ȃ݂ɑ��̋Ȃ̓~�X�����Ɠ����e���|�Ȃ̂ŁA�v���[���[�̂����ł͂Ȃ��m���ɂ��̉����̃e���|�������̂��Ǝv���܂��B

���̃t�����\���[�Y ����͉̂��߂��A�f�b�h�Ƃ������A���o�[�u���������̂܂܂ɋ߂����Ń~�b�N�X����Ă���悤�Ɏv���܂��B �e�[�v�����č��悪������ƃ��o�[�u�������ɂ����Ȃ邩������܂��A����Ȓ��x�̈Ⴂ����Ȃ��C�����܂��ˁB

���̂Ƃ��낱��3�Ȃ��ʉ������ȂƎv���܂��B ���ꂪ�Ӑ}���ꂽ���̂��A�N���Ӑ}���ĂȂ����ǂ����Ȃ���������̂��͖ܘ_�킩��܂���B ���̃e�[�v�͔�������1�N��ɁuBEST NOW�v�Ƃ����N������V���[�Y�ɉ�����ăW���P�b�g�Ȃ��ς�����̂ł����A �m�͖����ł������������̂܂܂�������Ȃ����Ƃ����C�����܂��B����Ȓ��J�Ȃ��Ƃ��ĂȂ��Ǝv����ł���ˁB �I���R���̋L�^�ɂ���4���{������Ă邻���Ȃ̂Łi�����̃J�Z�b�g�̐����������ȁj�A�����܂Ń��A�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B ���C�J�����̃V���O����������Ă܂�����ˁB������Ԃ��ǂ�����������ꂽ�瑦�f�W�^�������Ă��������B �����Ə�Ԃ̗ǂ�����A���̕���������Ă݂Ăǂ��Ȃ̂������C�ɂȂ�Ƃ���ł��B

�Ƃ������ƂłȂ��Ȃ��������@������������āA�����������Ƃ�����Ə����Ă��ėǂ������ȂƎv���܂��B �e�[�v�������āi�����������Ƃ͂��Ă܂��j�ǂ������ł��B ���肪�Ƃ��������܂����I

����EMI��XDR�e�[�v

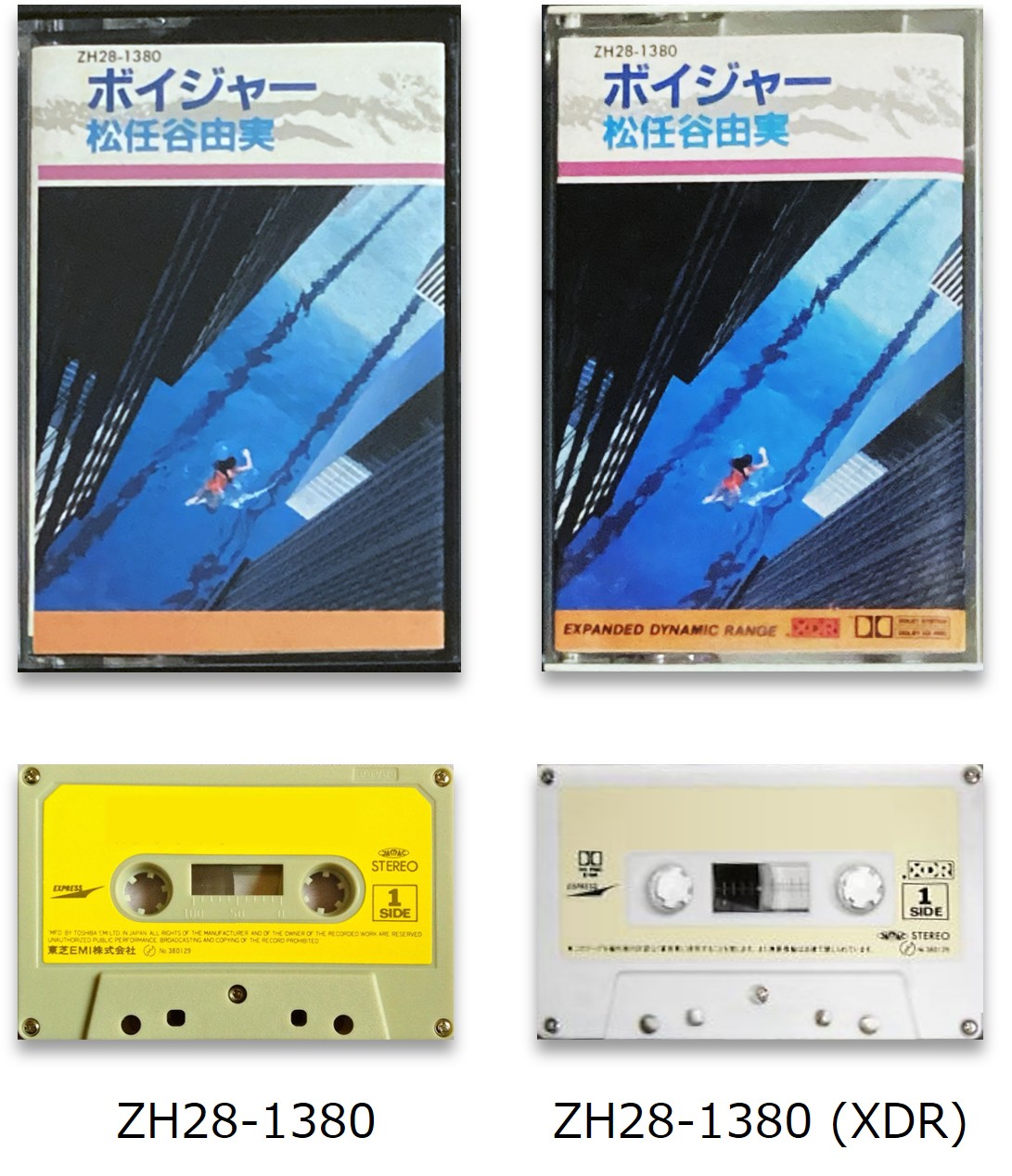

���E�e�[�v�l�^�ł��B ����́A�͂��߂�XDR�e�[�v�Ƃ�������Ȃ��̂Ƃ���ׂĂ݂܂����B�������̂́u�{�C�W���[�v�ł��B

�uNO SIDE�v�̃I���W�i���́uVOYAGER�v�Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ����炢�����ǂ��̂ł����A����͂ǂ��炩�Ƃ����ƃR���e���c�̈Ⴂ���ȂƎv���܂��B CD��LP�Ɣ�ׂ�Ƃ�͂荂��͊Â������ł��ˁB�ł���͂艹�����ǂ��̂ŏ_�炩�߂́uNO SIDE�v�Ƃ��Ă���y���߂܂��ˁB DOLBY HX PRO���̗p�����uDADIDA�v��CD�����Ȃ�ł����Ȃ̂Ŕ�ׂ�ƃJ�Z�b�g�̕��͊Â����ł����A �ł��J�Z�b�g�ƌ����ǂ���ԏ������������Ă��銴���ŁA�����͂�͂荂��ׂ̈���V�����Ƃ��납������܂���B ��̎ʐ^��DOLBY HX PRO�̍L���ł����uDADIDA�v�̃J�Z�b�g�����f���ɍ̗p����Ă��܂��B �����̃J�Z�b�g�t�@���ɂƂ��Ă��̉��̕ω��͂т����肾�����Ǝv���܂��B �i���������Ă�uDADIDA�v�̃e�[�v��2�{�Ƃ����V���o���Ȃǂ̍��悪���������銴��������Ƃ��낪���Ȃ肠��̂ł����E�E�E�j ���́uDADIDA�v�͂�����XDR�łɕς��̂ł����A��͂�o����Ă���̂̓I���W�i���̂ق��������悤�ł��ˁB �����AXDR�ɂ���_�H�������āA�ǂ���XDR�ɂȂ��Ă���̃e�[�v���Ď��C�]�ʂ��Ă邱�Ƃ������悤�ȋC�����܂��B �e�[�v���Ċ�����Ă�̂ł����A�����O���Ƃ������̃e�[�v�Ɏ�(��)���Ă�݂����Ȋ����ŁA�C���g�����n�܂�O�ɏ������C���g�������������ł���ˁB �܂�XDR�Ƃ͊W�Ȃ�����������̂�������܂��B

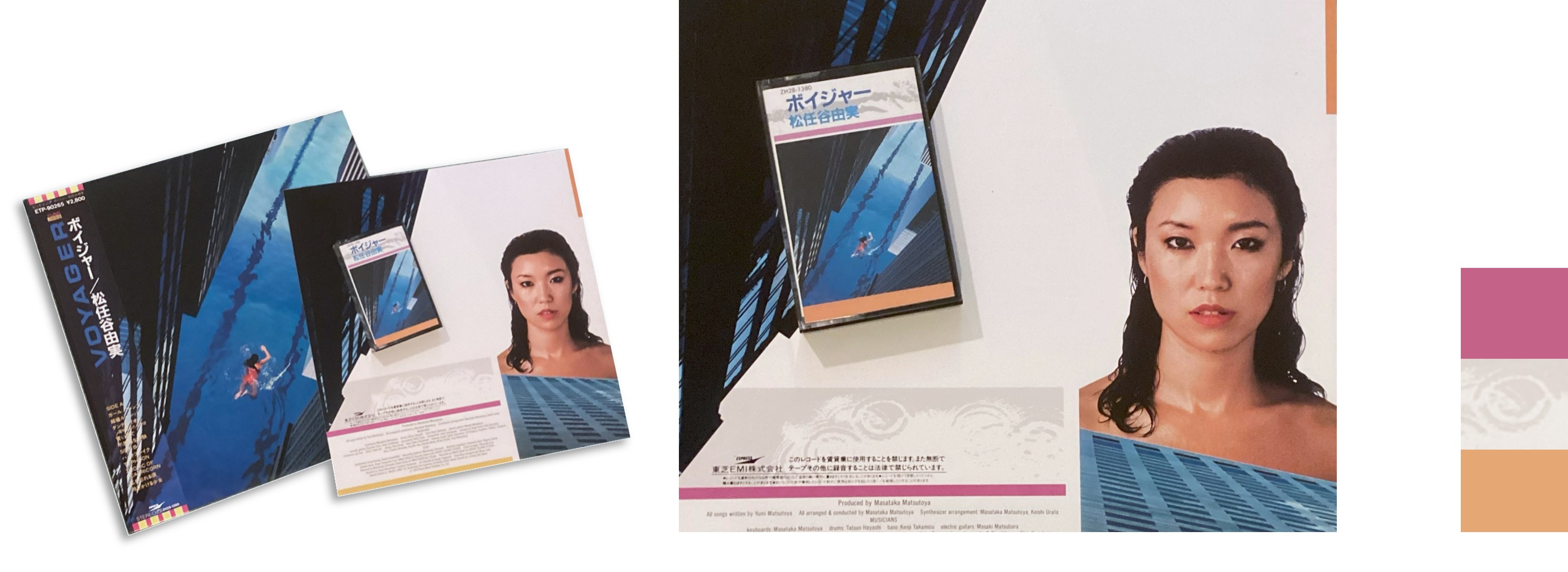

�J�Z�b�g�ɂ��A�[�g���[�N

�uVOYAGER�v����肢�̂́ALP�̉̎��J�[�h�̃A�[�g���[�N�Ƃ���Ȃ��ɂ��Ă���Ă�Ƃ���ł��ˁB

�ǂ������邩�ɂ����̂ł����A�Ȃ�ƂȂ�3�F���炢�̃L�[�J���[�i�Ƃł�������ł��傤���H�j�����܂��Ă���A �����z����ƂȂ�ƂȂ������ƃA�[�g���[�N���ʂ��Ă銴�������Ă��܂���ˁB �uNO SIDE�v�uDADIDA�v�Ȃ���肭�f�U�C������Ă���Ǝv���܂��B

85�NCD�̔��y�[�W�A���܂�J���[�����O�ɈӐ}�͖������̂������Ǝv���̂ł����A ����2��͂��܂��܁H�L�[�J���[���z�F����Ă��܂��B�Ԃ̓m�[�T�C�h�̃L�[�J���[��1�ł��ˁB ���Ȃ݂ɁuNO SIDE�v�̓J�Z�b�g�̃��x����LP�̃��[�x���Ɋ��I���W�i���d�l�ł����ƁuFIRST HALF�v�uSECOND HALF�v���ď�����Ă��܂��B ����uDADIDA�v�͂��Ԃ�I���W�i���f�U�C���ł͂���̂ł����A���܂�֘A�̌����Ȃ��ΐF�̃��x���ł��B �� �W���P�b�g�Ƃ��ă_���_���Ȃ̂�������ł���(��)

�@ ���́uDSLK�v�ȍ~�A�h����Ձh ���ł��ăJ�Z�b�g���o�b�`������ɑΉ�����悤�ɂȂ��Ă䂫�܂��B

�V���N�����B�A���̃J�Z�b�g

���J�Z�b�g�B�V���N�����B�A���̃J�Z�b�g�������ƒ����Ă݂܂����B �V���N�����B�A���Ƃ������Ă��A�S�������������Ƃ����Ƃ���Ȃ��ƂȂ��āA�u�_�C�A�����h�_�X�g�������ʂ܂Ɂv�Ȃ͒�����ȉ��ł��B CD�̓��H�[�J����F��ȉ��̃��o�[�u�̃G�b�W�̃V���[���ĉ������Ȃ�傫����ł���ˁB ����̂����ʼn��̖��U�����������̂ł����A�J�Z�b�g�͂��Ԃ̉������^�ł��Ȃ��āA�܂��܂��܂Ƃ��ȁH�A���ʂ̉��ɂȂ��Ă��܂��B ���̌�̃A���o�����A���̎����̂�CD�̓h���V�������������A���ꂼ��̉������̓I�Ȃ̂ł����A���̂Ԃ�e���Ԃ̌��Ԃ��ڗ������ł��B �Ȃ�Ƃ����������Ă��ĉ����l�܂��Ă���(�X�^�b�N���Ă���)�悤�Ȋ������Ă��܂��܂��B �J�Z�b�g�̓h�����V�������キ��������Ɋ���������B�ł����̂Ԃ��m�̌q�����������Ċy�ɒ����鉹�������肵�܂��B �i���̂������18�N���}�X�^�[�Ȃł����P����Ă���Ƃ���ł��ˁB�j ������ƌ����Ă߂���߂���ǂ��Ƃ����Ƃ��܂œ����ĂȂ��āA���ɂ��̂�����̃A���o����LP�����ꂽ�Ƃ��āA �}�X�^�����O���C�}�C�`�������炱��Ȋ����̉��ɂȂ�낤�ȁi�j���āB��͂�J�Z�b�g�̓A�i���O�I�Ȉ�̊��A�h�q���h�̂��鉹�ł��ˁB ���Ƃ̓J�Z�b�g�̓h���V�������ア���A����ɂ������Ă郊�o�[�u���ڗ����āA�Ɠ��̈��D�����鎼�����g����̂��鉹�ł��ˁB �܂��A�h�����ז����Ȃ����A���H�[�J���������₷���̂��ǂ�����������܂���B ���o��������܂��A�q���̍������������Œ����Ă����悤�ȋC�����܂��B �ӊO�������̂��uT&R�v�ŁACD���J�Z�b�g�̂ق����G�b�W�����������ł��B���̃A���o���Ɠ��̃}�b�g���������܂łȂ����������܂��B

�W���P�b�g�́uDSLK�v�ȍ~�͏���Ղ��o�����̂ł����A�J�Z�b�g�������Ə���Ղ��Ă��܂��B

����CD�̃W���P�b�g���Ԃ������������ł͂Ȃ��A�����̑傫���ς�����A���ɂ͍\�}���ς���Ă���̂�����܂��B �@ �uDSLK�v�͏���ƒʏ�Ń��[�~���̔z�u���Ⴂ�܂����A�����3D�J�[�h���O����LP���ۂ��W���P�b�g���o�Ă��܂��B ���Ȃ݂ɁuDSLK�v�uLOVE WARS�v�͏�}�^�̂悤�Ɂu���C�J�R���v�ƃ^�C�g���������ꂽ�x�����o�Ă��āA ���ꂪ�P�[�X����荞�ނ悤�Ƀp�b�P�[�W����Ă��āA�w����Ȃ��ق�������^�C�g�����m�F�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B ���ÒT�����ꍇ�͂������c���Ă邩�`�F�b�N���Ă݂Ă��������B

�@�@ �u�V���̃h�A�v�u�h�[���p�[�v���v�������ƃ}���`�X�N���[���W���P�b�g�ɂȂ��Ă��܂� �������u�V���̃h�A�v��CD�W���P�b�g�ƍ\�}���Ⴂ���[�~���������������Ă��܂��B���������̖ʔ����ł��ˁB ������Ǝc�O�Ȃ̂̓J�Z�b�g�̓}���`�X�N���[���̃}�X�ڂƉ��̃W���P�b�g�������ĂȂ��āA ���܂�}���`�X�N���[���Ɍ����Ȃ���ł���ˁA���������Y�V�[�g������ł��銴�������Ă��܂��܂��B CD�̓W���P�b�g�̐��F�ƐF�̋����}�X�ڂ̋��ƍ����Ă���̂ł����A�J�Z�b�g�͍����ĂȂ���ł��B ��}�^�̏�̂悤�Ȑ���Ȃ�ł���ˁB���ꂪ���̂悤������������ƃ}���`�X�N���[���Ɍ������̂�������܂���B ���N�́u�h�[���p�[�v���v�̓J�Z�b�g�̑傫���Ƀo�b�`�����킹�ă}���`�X�N���[���p�̃V�[�g������Ă��܂��B

�v�����E�J�Z�b�g

���J�Z�b�g�B�J�Z�b�g�͔̑����Ƃ��Ă��悭�g���Ă����悤�ł��B

��}���́uU-miz�v�v�����p�̃J�Z�b�g�ŁA�I���W�i���P�[�X�ƃI���W�i�����x��������Ă��܂����B �����m���Ă������ł́A�uLOVE WARS�v�`�uCowgirl Dreamin�f�v�܂ł��̂悤�Ȍ`�Ԃ̃v�����J�Z�b�g������Ă��܂����B �ǂ�������������Ⴟ���f�U�C���Ȃ̂ł����A���́uU-miz�v�̂͂��ꂪ�t�ɃA���o���̕��͋C�ɍ����Ă܂��ˁB ���Ȃ݂Ɏ��^�����͔̔��������̂Ɠ����ł��B ��}�E�͂��Ԃ̕��������ƑO�ɔz�z�����J�Z�b�g�Ń��t�~�b�N�X�̉����������Ă��܂��B �Ȃɂ���Ă͔����łɂ͎g���Ă��Ȃ��g���b�N���~�b�N�X���ꂽ�肵�Ă��Ėʔ�����ł���ˁB ���炭�������������Ă����C���^�r���[�L���̋L�҂ȂǂɁA���O�ɒ����Ă��炤�ׂɔz�z����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �����FIIO CP13�Œ����Ă݂��̂ł����A�������������ǂ���ł���ˁB �����ƃe�[�v�Ȃ�ĉ������������A�Ǝv���Ă��܂肱�������e�[�v���W�߂Ă��Ȃ������̂ł����A ����Ȃɉ����ǂ��Ȃ�W�߂Ă����悩�����Ȃ��Ȃ�ď���������܂����B �܂��A�ǂ̃e�[�v���ǂ����͕�����Ȃ��̂ł����A���Ȃ��Ƃ��uU-miz�v�̃e�[�v�͂Ȃ��Ȃ������ǂ��ł��ˁB

�J�Z�b�g�ɂ��V���O����������

���J�Z�b�g�B����2�炢�ŏI���܂��B

���[�~���̃V���O���J�Z�b�g�͂���2�삾���ł����A������������EMI���V���O���J�Z�b�g�����̂��x������������������܂���B �uSWEET DREAMS�v�̌^�Ԃ�ZX10-6013�ł����A���炭���̑�̍ŏ��ɂ�����ZX10-6001�͒���������́u�����ă`���s���v87�N9�������ł��B �Ō�͂ǂ̂�����܂ŏo�Ă���ł��傤�ˁH���[�~���̏ꍇ�u�^�Ă̖�̖��v�̃V���O���J�Z�b�g�͂���܂���ł����B ���R�[�h��Ђ͈Ⴂ�܂����A�����݂䂫�����93�N12���́u����v�܂ŃV���O���J�Z�b�g���o�Ă��܂����B �܂����̂͂��̌�����[���Əo�Ă܂������ǂˁB

����J�Z�b�g�I

����J�Z�b�g�I�E�E�E�������ɖO���Ă��܂���(��)

�uTHE DANCING SUN�v�ȍ~�AXDR�e�[�v�ł͂Ȃ��Ȃ�܂����B ���S��Dolby�̃}�[�N�����ɂȂ��āADOLBY NR�Ƃ�B�Ƃ�HX PRO�Ƃ������Ă��܂��A�ǂ���B�̂悤�ł��B ���ꂪ3�{�Ƃ����������BXDR�Ɣ�ׂ�Ɩ��炩�ɍ��悪�����Ă���A���܂��Ɍo�N���傫����ł��B �J�Z�b�g�͔���Ȃ��Ȃ��Ă��Ă����̂ŁA�R�X�g�|���Ȃ��Ȃ��Ă����̂�������܂���ˁB ����EMI�̃��[�~�������̃J�Z�b�g�͍��ł��������艹��������̂ŁA����3��̉����Ɨ�͈ӊO�ł��B �����A�����Ƃ��̎����Ƃł̓}�X�^�[�̉����̃��x�����Ⴄ�Ƃ������A�Đ��ɋ��߂�N�I���e�B(�Ƃ��ɍ���̍Č���)���S���Ⴄ�̂ŁA ����ŗ���Ē������Ă��܂��̂�������܂���B�Ƃ͂����A�����O��XDR����̃J�Z�b�g��薾�炩�Ɏ����Ⴂ�C�����܂��B

�W���P�b�g�́uREINCARNATION�v�ȗ��̊����W���P�b�g�ŁA�A�[�g���[�N�I�ɂ͂������肵�����̂ɂȂ��Ă��܂��B ���x�����I���W�i���f�U�C���ł��B�̎��J�[�h�͊�{CD�Ɠ������̂ł����uCowgirl Dreamin�e�v�͂��������J�Z�b�g�I���W�i���̃��C�A�E�g�ł��B

���́uCowgirl Dreamin�e�v���Ō�ɃJ�Z�b�g�̔����͖����Ȃ�܂����B ���̎����A�������ɉ�����̃J�Z�b�g��CD�Ɠ����l�i�o���Ĕ����Ă��l�͂قƂ�ǂ��Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �����R���N�^�[�Ƃ��Ĕ����������ŁA���������Ƃ���Ȃ�������������܂���B ���̃V���b�v�ɂ͂����J�Z�b�g�R�[�i�[���̂��Ȃ������悤�Ɏv���܂��B ���̔����Ă��������ȓX�ł��J�Z�b�g�͎d����Ȃ��Ƃ������ł킴�킴�������Ă��炢�܂����B �J�D�K�[���̃J�Z�b�g�́A�����������A���Ƃ͎v���̂ł����A���͖{��̓��[�~���̍��`�f�r���[��ŁA �����������Y���ꂽ�ł��낤���`�ŃJ�Z�b�g�����{�ɗ������č����̃T�[�r�X�G���A�Ŕ����Ă��܂������A ���t�I�N�Ȃł����傢���傢�o�Ă܂����ˁB ���̌�A�v�����[�V�����p�ɂ͂��炭�J�Z�b�g���g���Ă��܂������A�^�C�ł́u�A�P�C�V���v�̃J�Z�b�g���������ꂽ��͂���܂������A �|�s�����[�W�������̃J�Z�b�g�͓��{�̓X����������Ă䂭���ƂɂȂ�܂��B

�J�Z�b�g�e�[�v�͉��ɕς�������Ƃ����ƁE�E�E���e�[�v�̂ق��͐�MD�ɕς��܂����B �I���W�i���x�X�g�J�Z�b�g�����Ƃ����K���͂�����MD�Ɉ����p���ꂽ�킯�ł��B

���炭����EMI�̓��R�[�h��БS�̂�MD�����Ȃ������̂ŁA�c�O�Ȃ��烆�[�~����MD�͂���܂���B

���R�AAurex�̃v���[���[�����������ɃJ�Z�b�g�ɂ͂܂��Ă��܂��܂������A����ɂđł��~�߂Ƃ��������ł����ˁB �܂��A������XDR�e�[�v���ĂȂ��̂ł����A�uVOYAGER�v�����Ȃ�ǂ����������̂ő����y���݂ł��ˁB �V��̔����܂ł͂܂����炭�J�Z�b�g�e�[�v���y�������Ǝv���Ă��܂��B

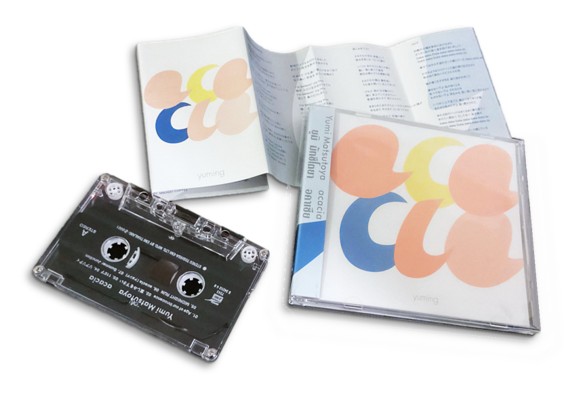

�^�C�ՃJ�Z�b�g

�F���c�q�J������Ƃ���99�N��1st���班�Ȃ��Ƃ�2004�N�̃V���O���R���N�V�����܂Ń^�C�����J�Z�b�g������̂ŁA EMI�̃A�W�A���ł����ꂻ���ȃA�[�e�B�X�g�̓^�C�����ɃJ�Z�b�g����Ă���ł��傤�ˁB���[�~���̂́uacacia�v�����������ƂȂ��ł����E�E�E�B ���͂܂��A����Ȃ�ł��B������ƃ��x���I�[�o�[�C���̘c�݂�����Ȃ���������ŁA���̉����炢�ł��傤���B �ł�CD�̃R���v�̌������������āA���ꂪ���H�[�J���̎ז����Ȃ����͂���܂��ˁB���悪�o�ĂȂ��̂ŃN���A�Ȉ�ۂ͖����ł����B

2025�N�uWormhole / Yumi AraI�v�����I �@�@�@�@ BOX�̈ꕔ�ł����A�J�Z�b�g�������ɂȂ�܂����B �܂�����ς�����ƃI�}�P���͂���܂��ˁB ������90�N���XDR�e�[�v�ɔ�ׂ�ƈ����ł��ˁA���悪����o�Ă��Ȃ����A�ڂ킟���Ƃ������ŁB��̃^�C���������X�ɉ����ȁB �����̒��É��ɐς�ł������A���u�[�g���O��(��)�A��������������B ���̍D�݂Ō����Ƃ�͂�90�N��̓���EMI���o���Ă��悤�Ȋ����W���P�b�g�Œ��J�Ȃ��肪�ǂ������ł��B �̎��J�[�h�Ƃ������Ăق��������B �܂�����Ȃ��Ƃ�����߂���߂��ፂ���Ȃ��Ă��܁A�A�A�A�\��������I����BOX�I�I(��) �J�Z�b�g��LP�������A���ɂƂ��Ă͒l�i�Ɍ�����Ȃ��C�}�C�`�ȏo���ł����A�����ǏI����Ă��܂������̂����������������܂��ˁB �l�i�Ɍ�����Ȃ��ƌ����Ă��A�����Ɠ����R�X�g�ł͍��Ȃ��ł��傤���A �����������ł��낤�F��ȃm�E�n�E��S��A�t�ɍS��Ȃ��Ă��o���Ă����K���̂悤�Ȃ��͓̂����̐l�Ɉˑ����Ă��āA ������Č�����̂���������B

|