ツアー会場 3Dモデル

このページではコンサート会場の3Dモデルを掲載します(逗子編はこちら)。

ユーミンのツアーは大規模なセットと凝った演出で繰り広げられています。

80年代半ばよりアリーナ会場でも行われるようになり、90年代に入ると会場の大きさに合わせた大型セットが組まれるようになります。

ひとまずその時代のツアーを再現して見ようかと思っています。

もちろん、実際に制作に使われた資料は無いので、写真などを見ながら制作しています。平面、立面共に正確な大きさではありません。

また、音響や照明機材についても資料がないためテキトーです。どちらかというと、見てくれ上、重要であれば作っているという感じです。

会場は武道館(アリーナ23m/辺の八角形)、大阪城ホール(アリーナ縦76m, 横45m)のイメージです。

黒い人影は170cmくらいの身長です。(おっさんのシルエットですが・・・、靴を履いたユーミンの身長という感じ)

|

|

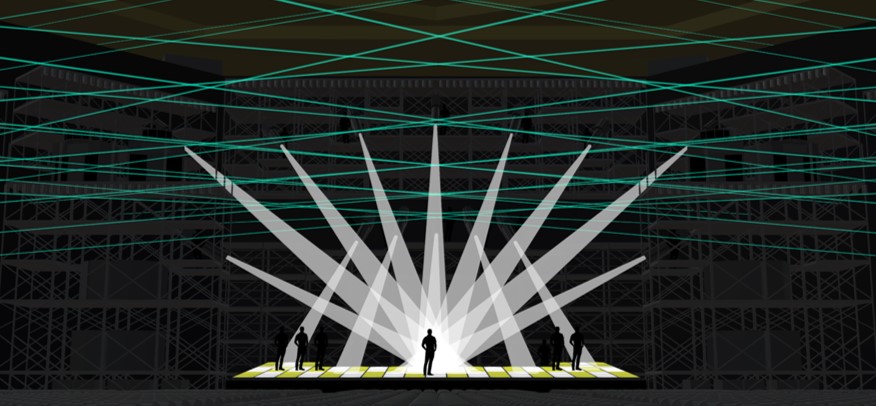

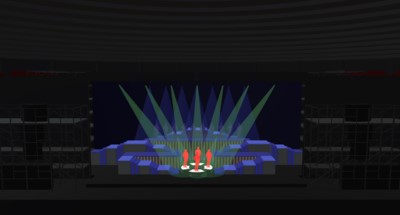

REINCARNATION 1983

|

ユーミン初の武道館公演。セットらしきものは電飾フロアしかなかったのですが、武道館の壁面にイントレを組んで大型スポットの操作スタッフを配置し、手動でバリライトのような演出が行われました。当時はステージの上に櫓を立てて、そこに照明機器を取り付けることが常識だったようですが、専門外の演出家がその常識をぶち壊した画期的なステージだったようです。3Dモデルはarteのサイトにある84年2月公演の写真を参考にしてつくりました。ちなみにバリライトの発明は80年ごろダラスで、日本初導入はシミズオクトの周年誌によると、82年のホテル・オータニ芙蓉の間で行われたホンコン・ファッションショーだそうです。ユーミンたちは手元に届く前に自分たちの発想でバリライトと似たようなことを実現してしまったという感じですね。

|

|

|

|

|

||

|

|

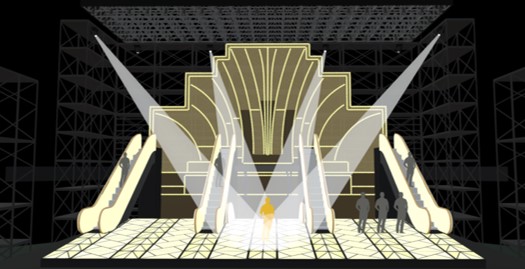

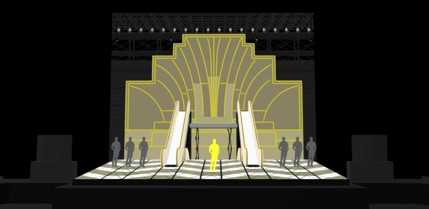

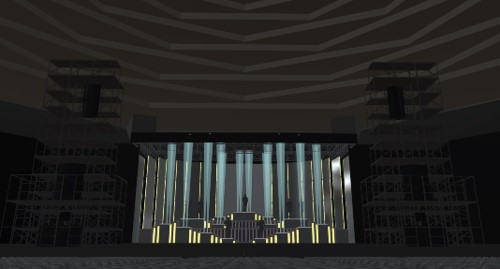

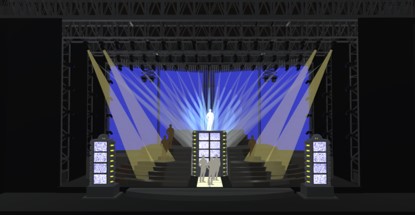

DADIDA 1985-1986

|

|

|

|

|

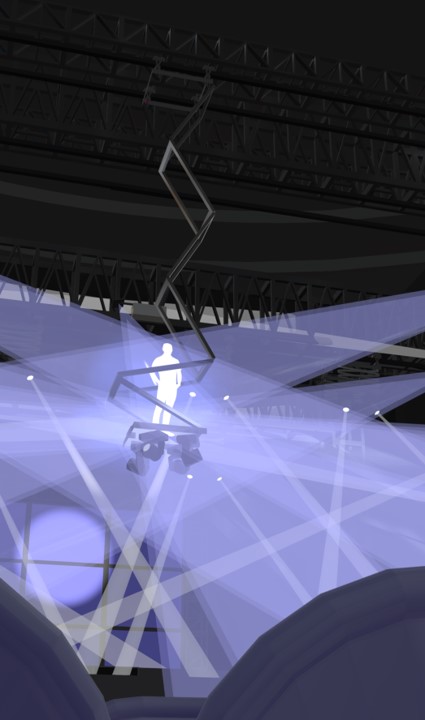

DADIDAツアーはステージにエスカレータを4台設置。このエスカレータは自前だそうで、ステップがただ階段状にグルグル回るだけの結構危険な物でした。裏側から見るとステップが丸見えですが、これは実物もそうだったようです。基本的にはホールツアーでしたが、最終公演地の大阪と東京はそれぞれ大阪城ホール、武道館でアリーナ公演が行われました。Arteのサイトを参考に武道館での様子をモデルにしてみました。この頃はまだ、ホール用の比較的小さなセットを武道館でもそのまま使い、周りの大空間をサービスするための大型スピーカー群で囲むという感じだったようです。この公演では日本で初めてSIMが使われました。また、ステージ上は従来通り(?)天井を吊で配置し、照明機材を取り付けていたようです。

|

||

|

|

おまけ:エスカレーター2本バージョン。 京都会館など狭い会場ではエスカレーターが4本乗らず2本だったそうです。 写真などは見たことないので詳細は不明ですが、試しに作ってみました。 なんとも不格好ですね(笑) 会場の3Dモデルは作っていません。

|

||

|

|

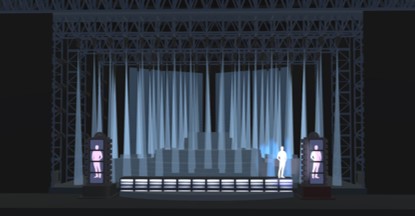

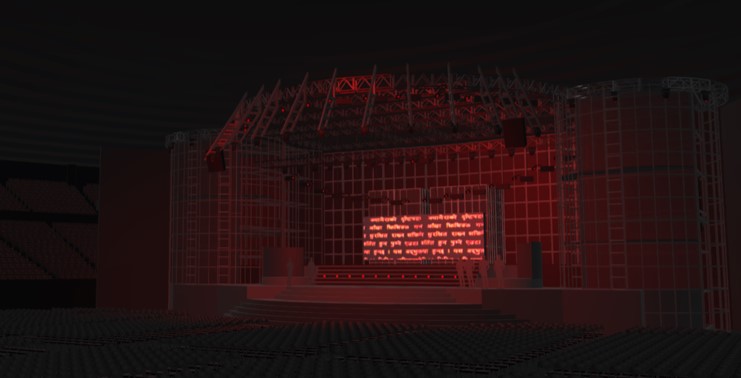

ALARM a la mode 1986-1987

|

||

|

|

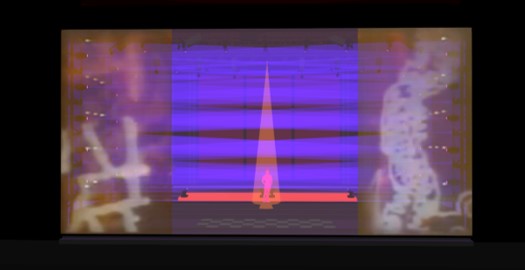

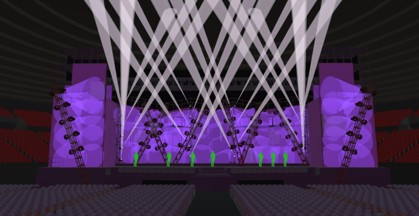

とうとう床だけでなく背面全体も電飾にしてしまったというオブジェ的にはシンプルですが派手派手なセットでした。この頃にはもうかなりの高速点滅が可能になっていたようです。この電飾をバリライトだと説明している文章をみることがありますが、これはバリライトではなく、おそらくリモートで調光できる蛍光灯の一種だと思われます。床に仕込んであるものと同じではないでしょうか。 このツアーもまだ基本はホール公演でしたが、ツアー最後に大阪城ホールと武道館公演がありまして、その2会場を3Dモデルにしています。セットは図面がなく目分量で作っていますが、SPプランは当時の雑誌「ProSOUND」に両会場ともに掲載があったので、それを参考に再現しています。 |

||

|

|

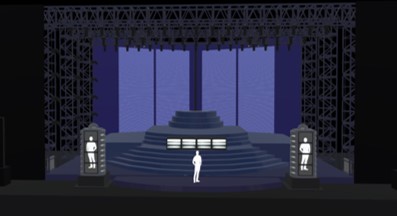

DIAMOND DUST 1987-1988

このツアーからそれまで主役っぽかった電飾が脇に回り、セットそのものが大きく動き、形を変えることが大きな見所になってゆきます。この時は階段セットが手前から奥にかけて5パートに分かれており、手前から4パートがそれぞれ独立して横に開閉するというものでした。3Dモデルではそこまで再現していませんが、各パートの下部にはキャスターがついていたようですね。ツアー初期は演者のほうもセットのほうも互いに動きを間違えたりして危ない目にあうこともあったとか。背面のミラーセットがイマイチどんなふうになっていたのかがよくわかりません。写真を見る限り、両端に電飾があり、整然と並んでいたわけではないようにも見えるんですね。もし設置状況がよくわかる写真などがあれば教えてください。ちなみにsketchfabではレンダリングの際、鏡面を作れるのですが、まだ手前にあるものを映すという高度なことはできず、どこかの会議室が映っていてちょっとコワいです。 このツアーも基本的にはホール会場を廻り、最後に東名阪のみでアリーナサイズの公演が行われましたが、それだけで10公演もあり、いよいよ次回からはアリーナ会場ベースのツアーが始まります。

|

||

|

|

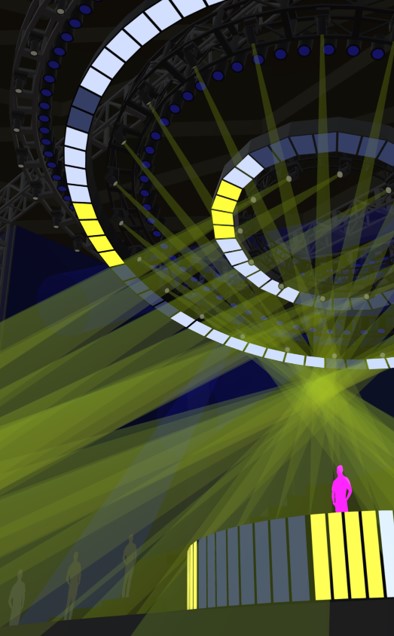

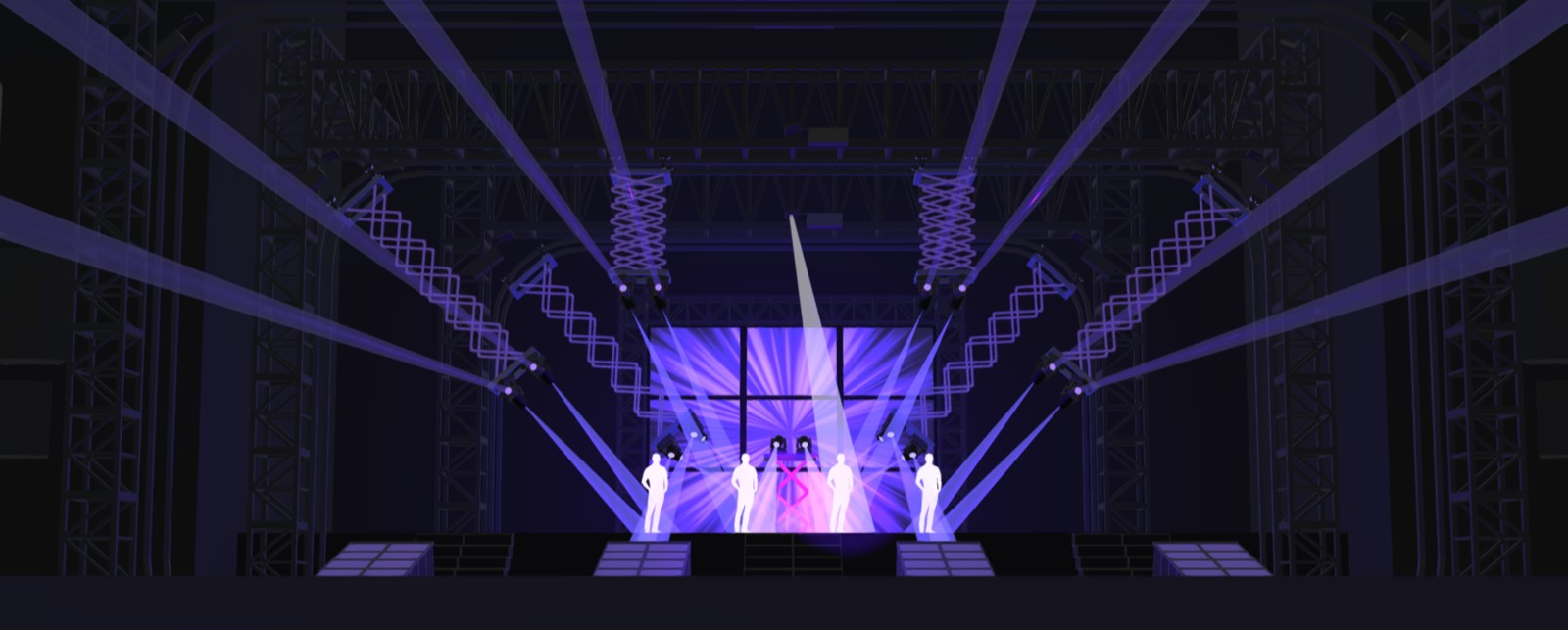

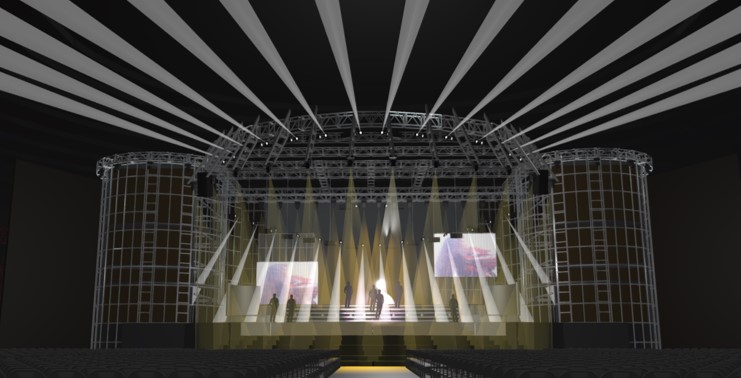

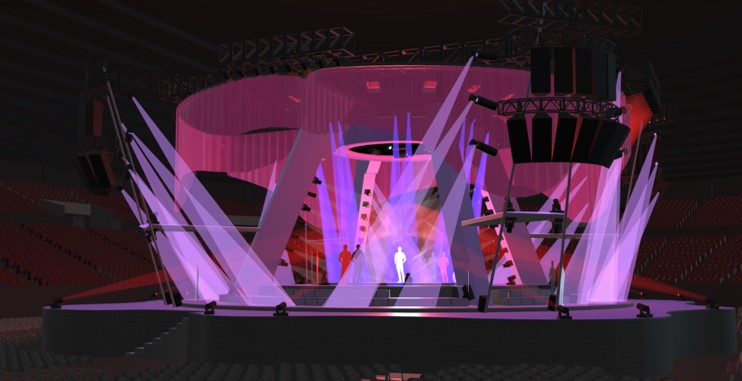

Delight Slight Light KISS TOUR 1988-1989

|

ユーミン最初の大規模サイズのステージセットでした。中央のターンテーブルの周りに光るリフター5台が取り巻き、更に周りを囲む階段の前方半分もリフターになっていました。これらはマディ・ロッキー・シンクロニステムで制御され、なんとMIDIキーボードから音楽を演奏するように点滅や昇降をコントロールしていたそうです。天井の円形セットには数多くのスポットとバリライト、それから電飾パネルを搭載。これらはひとくくりに「照明」と言ってしまいがちですが、どうも業界では前者のライト群を照明(Lighting)、後者のパネルを電飾(Lighting Effect)と呼び区別をしているようです。なかなか業界外の者にはこの区別は難しいですね。ちなみにこの時、マディ・ロッキーは電飾の制御はできていたものの、照明の制御までには至ってなかったとか。「Sound&Recording」89.9号の特集を参考にしています。 |

|

|

|

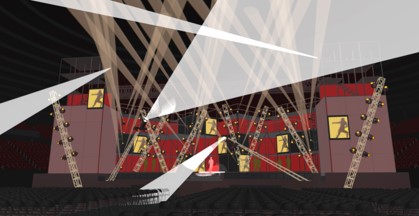

LOVE WARS TOUR 1989-1990

いろいろなことが相まって ”憧れの LOVE WARS TOUR” という感じがします。ユーミン企画はなんでもアイテムを馴染ませて使う、ベタな使い方はしないという印象がありますが、このツアーはマルチスクリーンをけっこうベタベタに使いまくった、写真見ただけで奇想天外で面白そうな、コドモにもわかりやすいツアーだったのではないでしょうか。ロボットDJやモニターの装飾なんかもなかなかカワイイですね。セットは頭の中では巨大なハイテクステージという妄想が膨らんでいましたが、3Dを起こすにあたりユーミンの身長やモニターの所要スペースから手繰ってゆくと、そんなに大きなセットではなかったように思います。図面がないので正しい大きさはわかりませんが、アリーナ版を再現しています。

この3DモデルでもLOVE WARSのシーンのマルチスクリーは1枚絵を各モニターに割り当てる、まさにマルチスクリーンそのものの発想で作っていますが、これがもうワクワクしますね。ちゃんとモニターの中に世界がひろがっているように見えるよう、少し遠くから確認するのですが、その過程がなかなか楽しいです。ノートPCで映像編集できてしまう今でも分割映像を作るのはそこそこ面倒な作業だと思いますが、当時はどんな手間をかけてやっていたんでしょうね。。。

おまけ:会場は作っていませんが、ホールバージョンのセット。モニターの数がアリーナバージョンと違います。 2x4の横長に並んだモニター群がなく、その代わり階段の真中に4つモニターが出てきます。

|

||

|

|

天国のドアツアー 1990-1991

このツアーを収録したビデオ「WINGS OF LIGHT」は穴が開くほど見ていますが、改めていろいろな資料を見ながら3Dモデルを起こしてみると機構がてんこ盛りのステージセットだったんだなと実感しました。と言っても、把握できたうちの半分くらいしか3Dモデルに取り込めていません。どんな頭をしていたらこんな複雑なのに調和のとれた巨大なものが造れるんだろう?と恐ろしくすら思います。

|

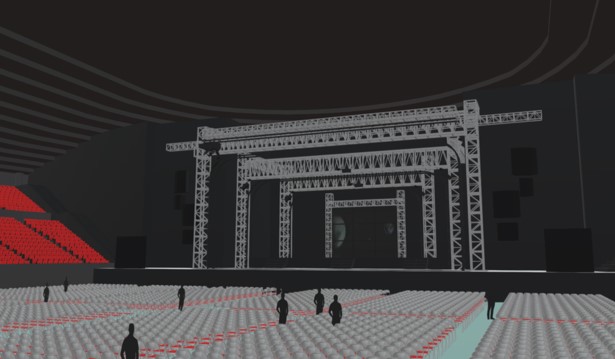

武道館にもセットを入れてみました。武道館は意外と狭い。天国のドアツアーのセットがぎりぎり収まる感じで、約半分にしか客を入れることができなかったのではないかと思います。狭さが理由かはわかりませんが、このツアーを最後に武道館公演は無くなり、東京公演は代々木のオリンピックプールで行われるようになります。

|

|

|

|

|

||

|

|

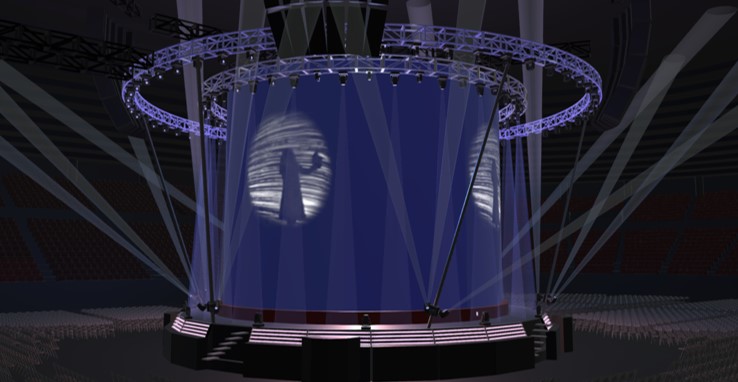

DAWN PURPLE TOUR 1991-1992

|

|

|

|

|

ホールをまわることをベースに作られたプランのためか、再び小ぶりなステージセットだったようです。恐らくアリーナにおいてもホールのセットをほぼそのまま持ってきて、両サイドのタワーをひっつけるという造り方だったのではないでしょうか。ステージの前面に降りているのは、映像投影ができる紗幕で、パニという当時としては大型・高輝度の投影機でドンと映像を出していたようです。まだ映像を大きく出すということ自体にチャレンジの多い時代だったのかもしれません。 |

||

|

|

Tears and Reasons Tour 1992-1993

このセットは管理人自身も立体で見たいと思っていました。このツアーの写真はたくさん残っていますが、あまり全体像を捉えたものがないため、頭の中だけではイメージがつきにくかったのです。やはり図面を持っていないため、部分部分の写真をもとにつなぎ合わせるように全体を作っています。どこまで再現できているのか答え合わせはできませんが、カッコイイ!!

|

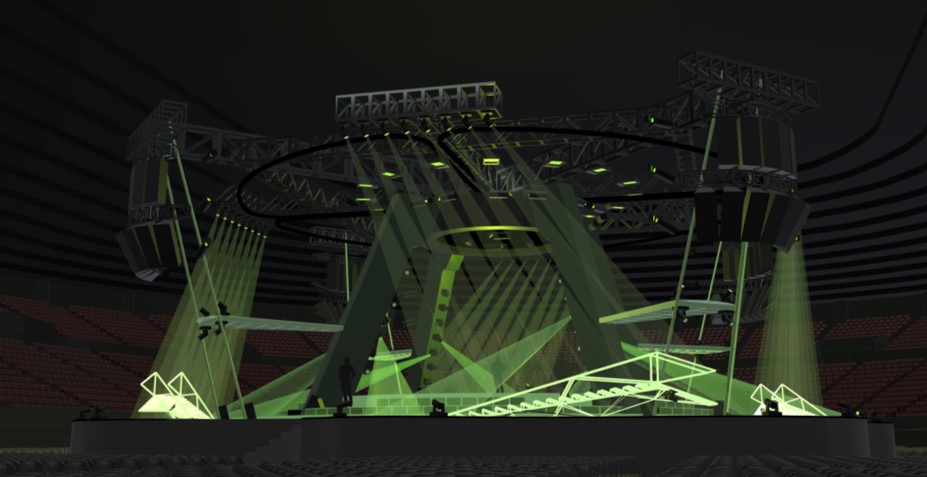

セットの目玉は何といっても世界初のムービングライトのシステムです。バリライト4基を搭載したポッドがレールを走行します。スキーのリフトのように1本のレールにすべてのポッドが固定されているのではなく、各々が自走するため、ただ走るだけでなく、ぶつからないような仕組みも実装しなければなりません。それに加えて、アームの伸縮機構までありました。

|

|

|

|

|

||

|

|

U-live Tour 1993-1994

|

|

|

|

|

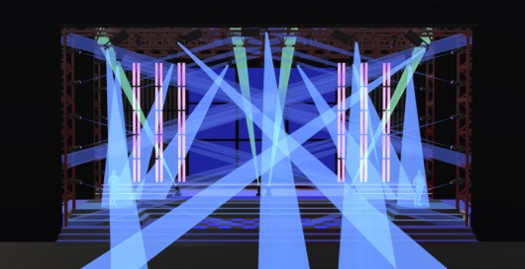

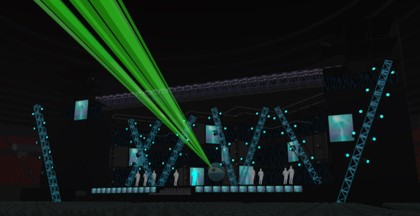

可動ライトをつけたトラスと目玉型のレーザー装置が印象的。ライヴ感を重視したそうで、ステージセット自体は客電の点いた状況ではかなりあっさりした印象。闇と照明がいかにステージを彩るかがよくわかるステージセットだったように思います。ただし、モニターや照明装置が沢山仕込まれており、細かく見るとトラスの形も複雑で、どういう仕掛けや構造になっているのかわかりにくいセットです。ちなみにツアーパンフに図面が載ってはいますが、サイズを見るとアリーナ用にしてはとても小さく、ホール用とも形が違う。ということで結局図面なしで作っております。

おまけ:会場は作っていませんが、ホールバージョンのセット。なんとアリーナとは全く違うセットを用意。 セットは違うのに同じ構成にトライした面白いツアーでした。

|

||

|

|

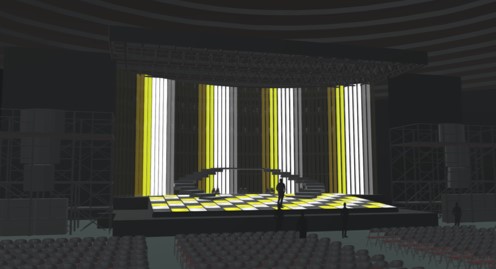

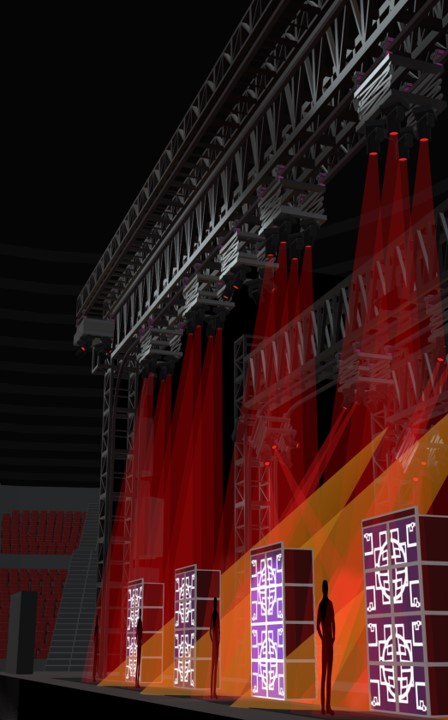

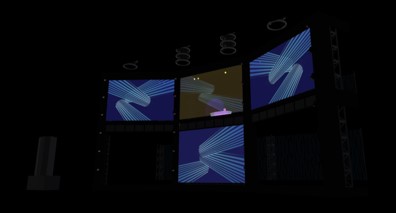

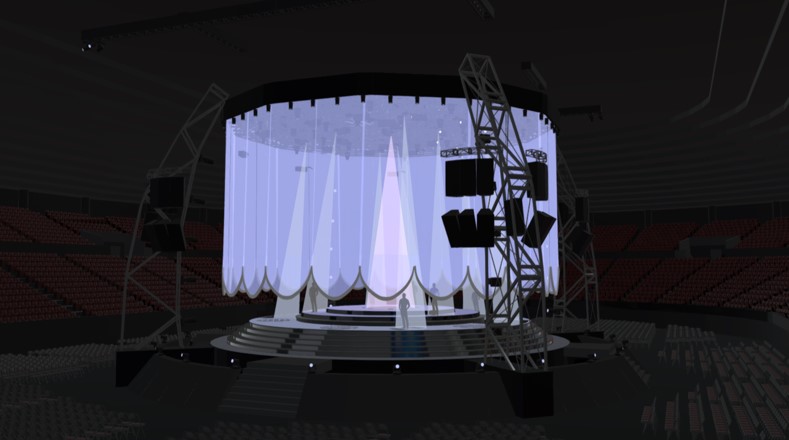

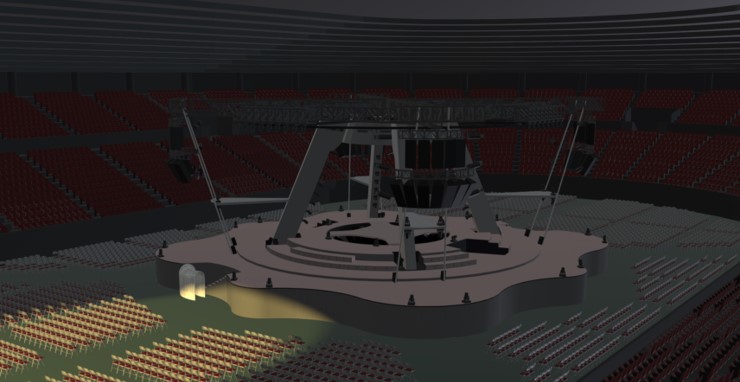

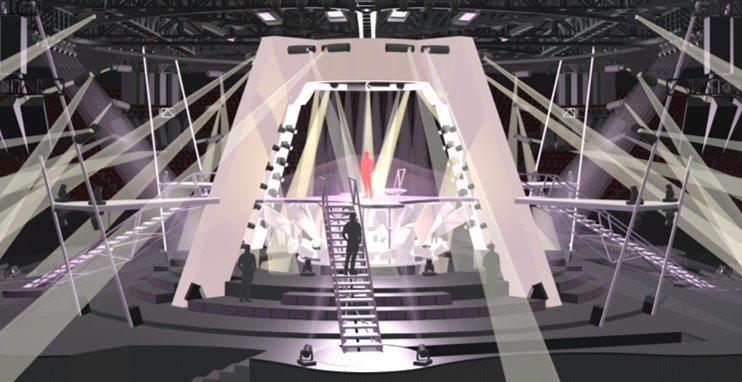

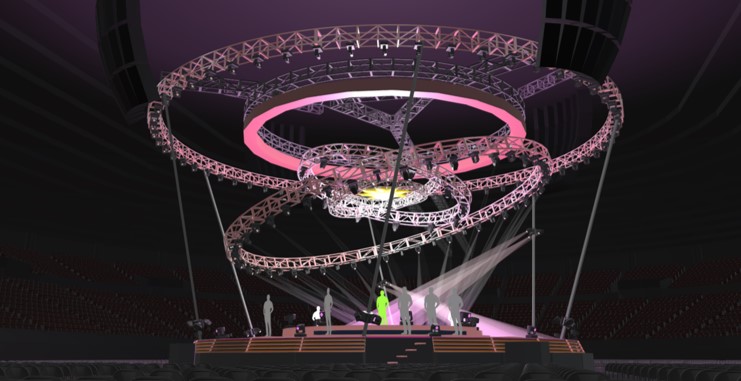

THE DANCING SUN TOUR 1994-1995

初のセンターステージツアー。シンプルですが、大きさのせいか全体感が把握しにくいセットだったように思います。3Dモデルを造ってみてこんなだったかな?と思いましたが、ビデオも写真も中心部を写したものが多いんですね。ただ、これも図面がないので大きさは正確ではありません。ちなみに94年のVOICEに図面は載っているのですが、採用版ではないようで、柱の数が違いますし、作ってみるといろいろと辻褄が合わなかったです。

データは上左から会場に入ったときの幕が全部降りた状態。私はこのツアーがアリーナ初体験でしたが、それまでを見られていた方はかなり驚かれたのではないでしょうか。隣はXYZING XYZING その隣はWANDERERSのあたりのシーンです。このビデオウォールはとてつもなく重かったそうで、これがグーっと上がってくるシーンは迫力がありました。中の画像はオープニングをイメージしてみました。右下の「SWEET DREAMS」はどうしてもダンサー&ユーミンを立体にしないと成立しなかったので、かなりテキトーになりましたが作ってみました。またライトはテレスキャンっぽいモデルを流用していますが、実際はサイバーライトというもう少しスタイリッシュなものが使われていました。下のカゥガールツアーのモデルに入っています。 |

||

|

KATHMANDU PILGRIM TOUR 1995-1996

会場で見た時はやはりシンプルな印象でしたが、セットは結構複雑な構造をしています。90年代に入ってからずっと使い続けてきたマルチスクリーンの代わりにジャンボトロンで映像を背景的に使ったのが特徴的でした。3Dはパンフやフリーペーパーに載った平面図をもとに起こしていますが、描かれているものがステージ上部にあるのか下部にあるのかが判断が付きにくく、30%くらいは想像で創っています。座席配置も想像です。実際はもっと最前列が後ろにあって、最前列とステージの間にも照明装置を置いていたようです。当時のアリーナ座席図をお持ちの方いらっしゃいましたらご連絡ください。 |

|||

|

|

おまけ:ホールバージョンのセット。このツアーもホールはアリーナと別セットでした。 中央部の写真を数点しか持っていないので、たぶんこんな感じという精度です。 |

||

|

|

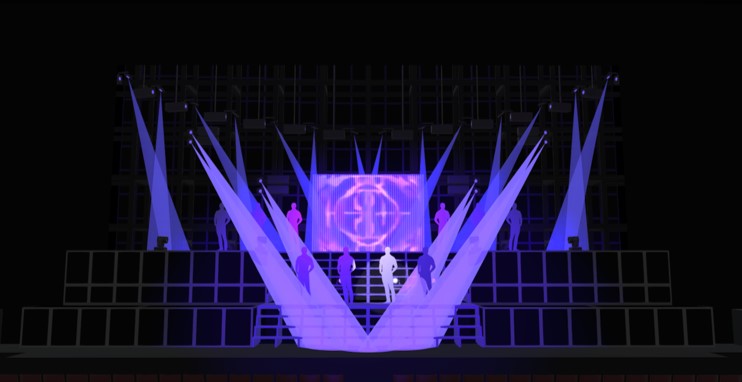

Strollin' Cowgirl Tour 1997

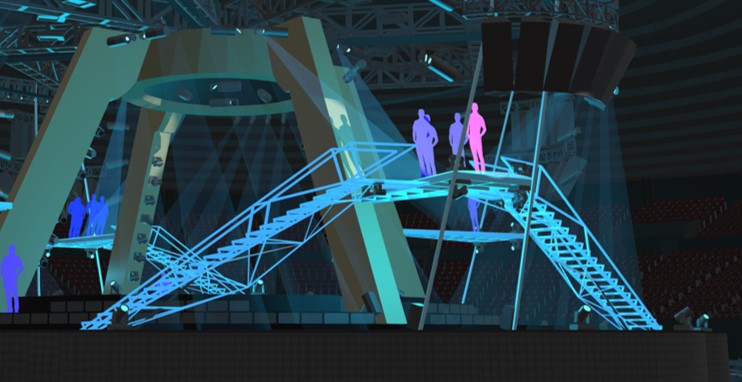

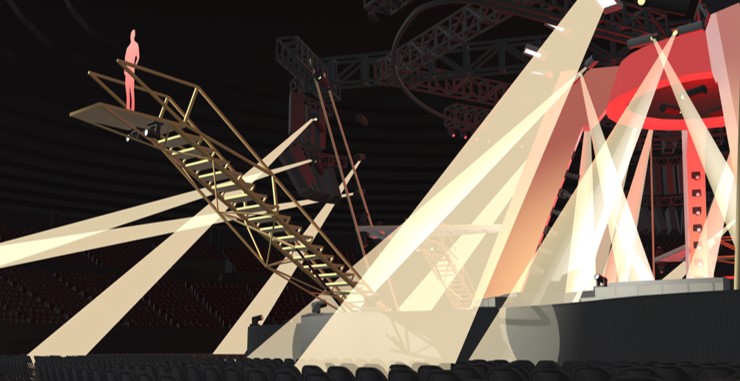

コンサート業界でも世界的に有名な建築家、マーク・フィッシャーがデザインした大型のセンターステージが設置されました。このセットを見た衝撃は大きく、何度もノートや答案用紙の裏(笑)に絵を描きました。時代が進み、3Dに描くことができて感無量といった感じです。ちょっと動物とヒト系の造りがテキトーですが、そこはご容赦ください。

セットはツアーパンフに載っていた図面を参考につくっています。古いロックショーに良く出てくるクレーンのような階段が4機登場。最初床に沈んでいるのですが、起き上がりででてきて、360度回転します。客席側、上空にも回ってきますし、ステージ内部にも回り込み、柱にあるプラットフォームや、真ん中の十字のリフターとも接続されます。とにかく各シーンがしっかり作られたコンサートでした。

|

||

|

|

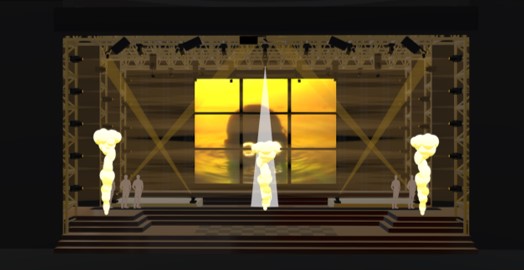

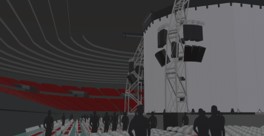

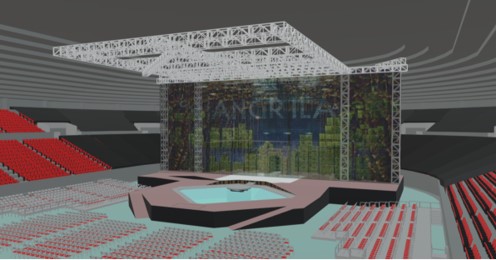

SHANGRILA 1999 |

ロシアのサーカス団、シンクロナイズドスイミングとコラボレートしたスペクタクルショー。アリーナにプールが大きく張り出した特殊セットでした。上部にも空中パフォーマンスのためのトラスが大きく張り出し、詳しい構造はわかりませんが、前方に柱はなく、天井部とステージ後部で支えていたのではないかと思います。プールはステージ下をくぐりステージ裏まで伸びていたようです。このプールが見えるよう、アリーナ席にも仮設スタンドが作られました。 前回のスユアツアーからステージセットの発想が大きく変わったように思います。マーク・ブリックマン時代が図形的に大胆で無機的なセットだったのに対し、マーク・フィッシャー時代は壁面や床にリアルなペインティングやエージングを行い、小道具も緻密に作る。より具体的にシーンを見せてゆくような発想に転換したのではないでしょうか。こうなると管理人の力では3Dで再現するのが難しくなってきます。と、いうことでこの3Dステージシリーズはこのモデルで最後にしようかと思っています。 |

|

|

|

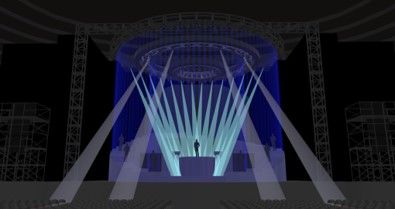

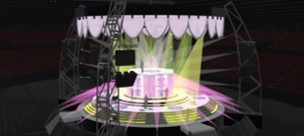

acacia tour 2001

と、思いましたが、このツアーはマーク・フィッシャー以降でも例外的に作れそう&もう一度3Dで見たいので作りました。

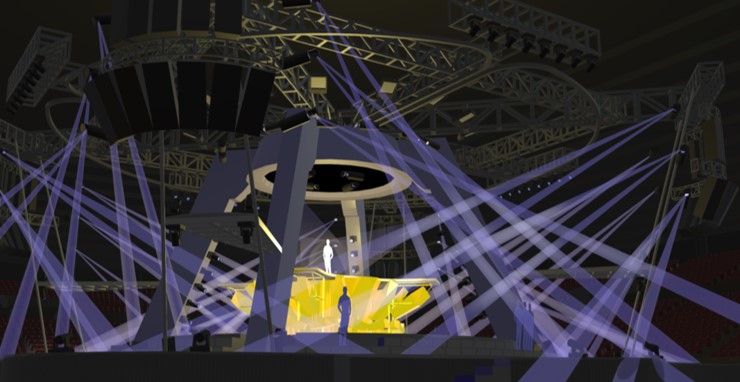

大型の円形トラスが昇降・傾斜する難しい機構を持ったセット。天井部をすべて吊りものでやっていた結構リスクの高いセットだったのではないかと思います。余談ですが、このセット、何の前知識もなく見ればビックリだったのですが、事前に公開されていたマーク・フィッシャーのデザイン画がすごすぎて「こうやって実現するしかないよな」とどこか冷静に見てしまった記憶があります(笑)。でもやはり実物のスケール感は迫力ありました。今もたまにこの円形トラスを傾けたセットは見ますが、ジャイロさせる(動かす)というのはなかなか無いようです。 |

||

|

|

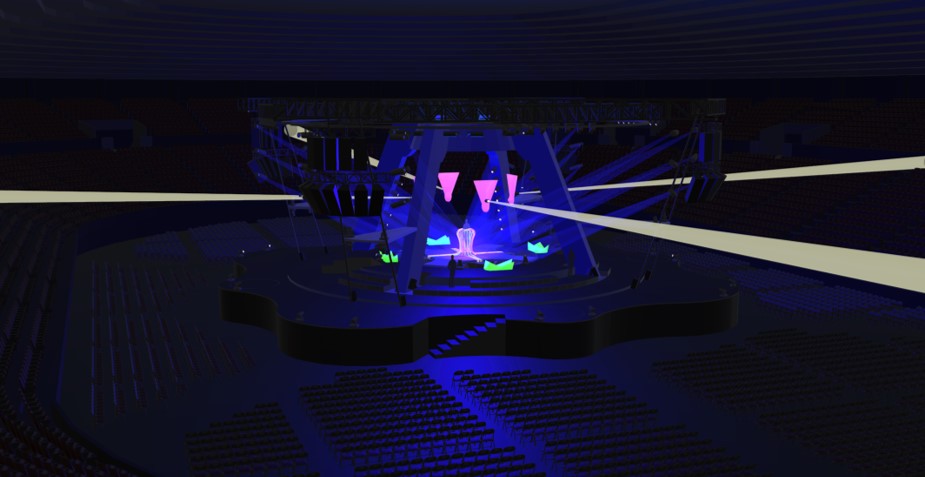

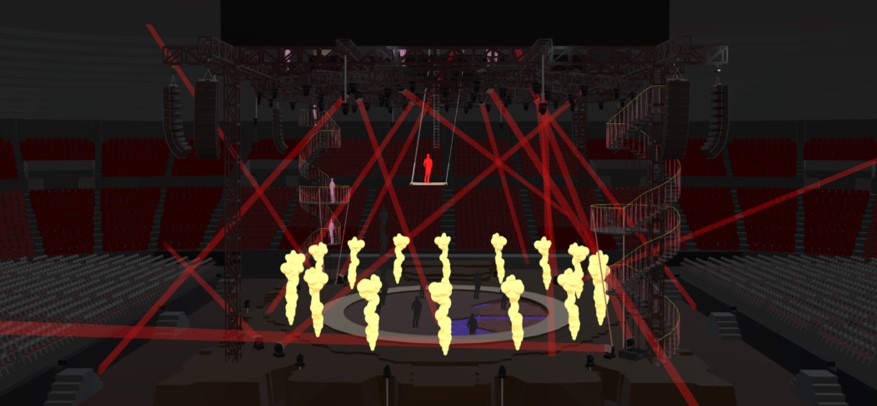

SHANGRILA III 2007

時代が少し飛びますが2007年のSHANGRILA IIIのステージを再現してみました。このセットは約12秒で床がプールに変わる超特殊なセンターステージ。演者がはけるのが上空とプールの中という飛んでもないセットでおまけにユーミンもサーカスアクトに参加。スイングプレートに乗って歌いながら8mまで上昇、そこから上から降りてくる縄梯子につかまり、15m上空のトラスの中にはけるという技をやってのけました。少しいびつな形の螺旋階段もなかなか素敵です。ステージセットは「ステージ&ライティングの現場2」に掲載されていた図面を参考にしました。また、座席は大阪城ホールでの記憶を元に作っています。この頃はもうプレイガイドでチケットを買うことはなく、座席表が手元にありませんでした。 |

||

3DはSketchupを、WebビューアはSketchfabを使用しています。

後者はどうも小さなプロダクトを見ることを想定しているようで、こういった大きなフィールド向きでなく、

ちょっと操作がしにくいかもしれません。

3D画面の右下の設定(歯車マーク)の「Navigation」から二つの操作を選べます。

・Orbit : 空飛ぶカメラのような動作

マウスの右キーでパン/チル操作、左キーで上下/左右の平行移動、スクロールでズーム/アウト

・First Person : 人間のような動作

マウスの右or左キーでパン/チル操作、左右キーで左右の平行移動、上下キーでズーム/アウト

スクロールキーは移動速度の切換えに使います

< ユーミンファンに関わらず、3Dモデルの公開を検討されている方へ情報共有です。 >

2022年11月現在、Sketchfabは10MB以下のファイルであれば無料会員としてモデルの掲載が可能です。

今回のモデルは、Sketchup2007の.skp段階で11MB程度、これをGoogleEarth用の3Dデータ.kmzに書きだすと3MB程度に落ちます。

Sketchfabは.kmzに対応していますので、そのままアップできます。

Youtubeのガイドなどでは「Skechup to Sketchfab」というSketchup用のプラグインを使う事が案内されていますが、

これを使うと恐らくファイルサイズが大きくなり過ぎて、Sketchfabから弾かれてしまうようです(エラーが出ます)。

また、.3dsなどに書き出した場合は600MB近くになるため(.kmzとえらい違い)、Sketchfabの無料会員ではアップできなくなります。

コラム的なもの

3Dモデル制作で感じるステージセットの傾向

3Dモデルは明らかに作りやすいものと作りにくいものに分かれます。それから形状とテクスチャ(表面の図柄)という2つの要素があります。

形状は一見複雑に見えても直線や平面を含むものなら簡単に出来てしまいます。単純な図形の組み合わせで構成されていることが多いからです。

ステージセットの場合、すべてが曲面や球面で出来ている図形はほとんどないため簡単なのです。

テクスチャは正直、再現不可能です。ユーミンの場合、98年スユアツアーから「シーン・ペインター」という役割がクレジットに登場するのですが

(ちなみに、当サイトのツアーページのクレジットからは省いています)この頃から背面やセットにリアルな絵を描いてシーンを見せるという流れになってゆきます。

こうなってくると再現が難しくなってきます。形状の方はシンプルになっていくので、3Dで形状だけを作ってもあまり意味がないというか・・・。

上記に基づいて大雑把な分類をしてみるとこんな感じで、これが90年代を作ってみようと思う理由です。

|

|

形状 テクスチャ |

単純 ...作っても詰まらない |

適度に複雑 |

複雑すぎる ...作るのが難しい |

|

|

単純 |

80年代 |

90年代 ダディダ、ダイアモンドダスト 逗子、90年代の苗場 |

シャングリラII |

|

|

複雑 ...作るのが難しい

|

00年代以降 |

タイムマシーンツアー |

70年代 最近の苗場 |

元祖3Dステージ

実は、ユーミン企画はかなり早い時期にPCで見る3Dステージをやっていました。

Cowgirlツアーのネット企画でU-live、ダンシングサン、カトマンドゥの3Dステージを提供しており、これはCD-ROMにも収録されています。

時は97年、Win95用にはVRML、"MacOS"用にはQuickDraw3D(.qd3)ファイルで提供されており、IE3.0やネスケで見る感じでした。

非常にシンプルなモデルが見れるだけでしたが、さすがオフィシャル発という事でイントレやライティングの情報がけっこう詳しく盛り込まれていたように思います。

久しぶりに見たいなと思ったのですが、VRMLは今もいちおう現役ながら現行ツールでユーミンのファイルは開けず、

QD3のほうは現行で開けるツールの情報すらつかめませんでした。

近年では、Y-tpia(Y-mode?)で苗場の3Dステージ企画がありました。最近の苗場は上表で言うところの複雑x複雑というイメージで、

難しい所を結構丁寧に作りこんでいましたが、生意気ながらなんだかリアリティに欠けるなぁという印象でしたね。