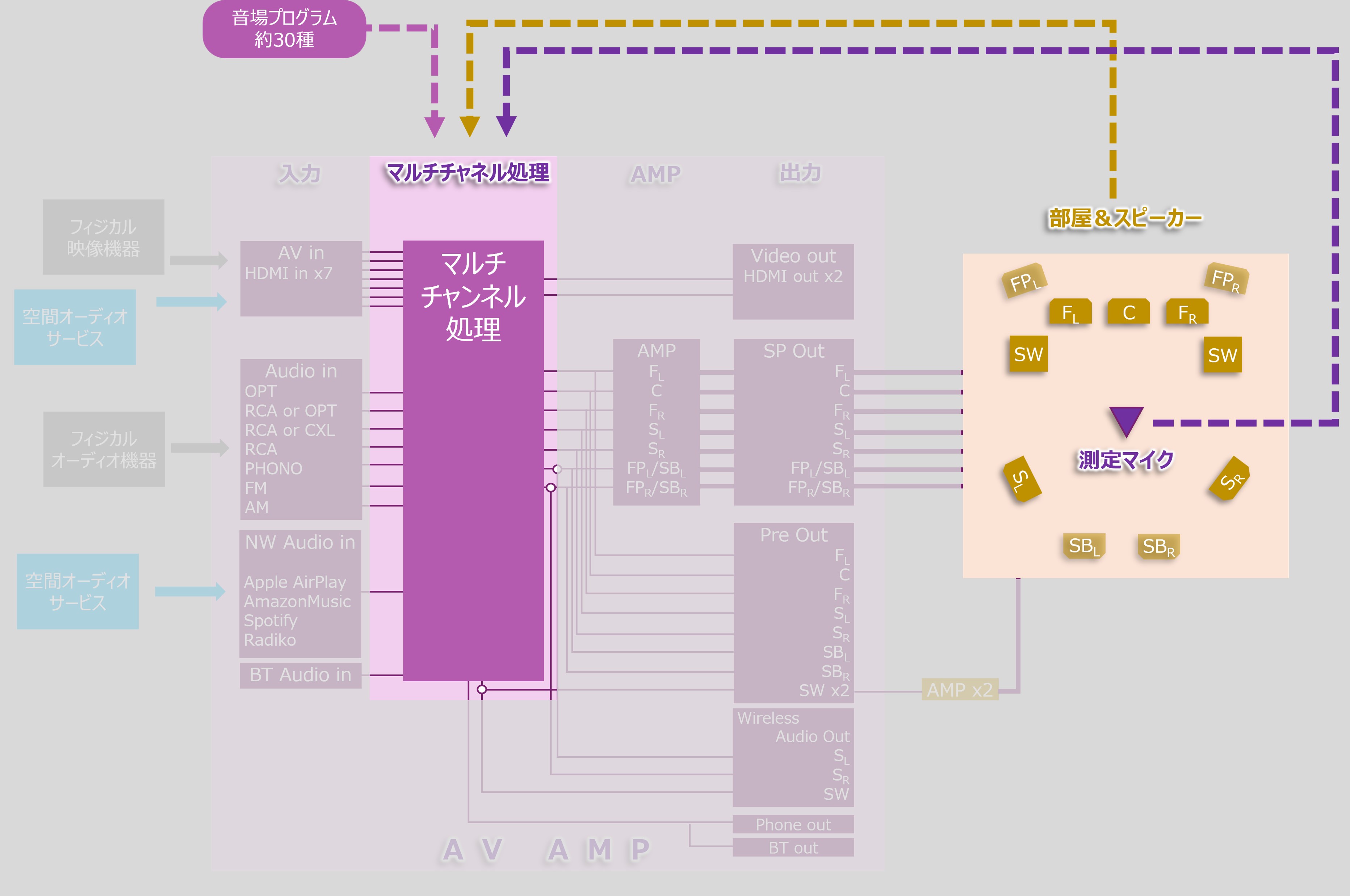

AV AMP – マルチチャンネル処理 -

AV AMPのマルチチャンネル処理についてもう少し詳しく。

AV AMPは入力から様々な入力を得ますが、これを各スピーカーに振り分け、空間オーディオを実現するための処理をしています。

このあたりはあまり詳しくユーザーには知らされませんので、想像にはなりますが、どういった段取りでこれを実現しているのかを

考察してみます。

3つの処理

YAMAHA RX-A4Aの場合も詳しくは紹介されていませんが、大きく分けると3つの処理①②③が行われているものと思われます。

この3つを全部使って最適な振り分けと音質の調整が行われているイメージです。

なお、この3つの分類は管理人の解釈で、YAMAHAがそう明記しているものではありません。

① 音場プログラム

RX-A4Aではユーザは音場プログラムというものを選ぶことが出来ます。このプログラムによって、音の振り分けられ方が変わります。

プログラムは更に大きく3種類に分類できます(やはりこれも管理人の解釈で、YAMAHAが明記しているものではありません)。

この3種類は同時選択が出来ないようです。

①-1: 入力信号方式に応じた振り分け・処理

これはシステマチックに振り分ける方法です。

少し大雑把になりますが、下記のような振り分け方法を選ぶことが出来ます。

|

|

|

振り分け・処理方法 |

|||

|

|

A) サラウンドのための 振り分け |

B) 全チャンネルに |

C) Front(F)のみに |

||

|

入 力 |

マルチチャンネル |

入力が想定している 振り分け |

全スピーカーから同じように 音が出る |

L/Rのフロントスピーカー (F)からステレオとして出力。 他のスピーカーからは 出力されない。 |

|

|

2MIX |

サラウンドに聴こえるように 振り分け |

||||

A) DolbyAtmosを聴く場合は、「サラウンドのための振り分け」を選択します。DolbyAtmosの持ってる情報を元に振り分けが行われます。

入力が2MIXの場合は、サラウンドっぽく振り分けが行われます。

B) 各スピーカーに特定の役割を持たせず、全スピーカーから同じような音を出すことができます。ホームパーティーのBGMなどに使うそう。

C) ステレオで使用する場合に選択します。スピーカーが幾つあろうと、Frontスピーカー(F)のみから音を出します。

入力が2MIXの場合は単純なステレオ再生という事になりますし、入力がマルチチャンネル/オブジェクトの場合は、2.0ch化が行われます。

以下2つの方法はシステマチックに分けるのではなく、もうちょっと凝った分け方をしようというものです。

取説に明記はありませんが、おそらく2MIX音源のために用意している機能だと思います。DolbyAtmosにこれを設定すると、ちょっと変な音になります。

①-2: コンテンツに基づいた振り分け・処理

映画やスポーツといったコンテンツを選択して、最適に聴こえるような振り分けや処理が行われます。

①-3: 施設に基づいた振り分け・処理

RX-A4Aには実在する施設:教会やオペラハウス、ライブハウスなどを選択し、その音場を再現するように振り分け処理を行う機能があります。

これなかなか面白くて、天井の低いライブハウスなどはよく再現出来ていると思います。

② スピーカー構成

どのスピーカーを使用する/使用しないということを設定し、それに応じた振り分けが行われます。

もちろんですがスピーカーが接続されていないチャンネルには音が振り分けられません。

YAMAHA RX-A4Aの場合は、Dolby Atmosを再生するためには、

フロントプレゼンススピーカー(FP)若しくはサラウンドバックスピーカー(SB)を使用するか、

使用しない場合は「Dolby Speaker Virtualization」をONにしなければなりません。

これをしないとたとえDolby Atmosを受信していたとしても、Dolby TrueHDやDolby Digital Plusでの再生になるようです。

管理人はFP/SB無しの5.0chで聴いていますが、やはり「Dolby Speaker Virtualization」ON/OFFで全く音像が異なります。

このへんは取説読み込まないとなかなか気づかないですよね。。。

③ 部屋とスピーカーの測定

実際のスピーカーの位置と部屋の影響を付属マイクで測定し、この測定に基づいた最適処理が行われます。

YAMAHA RX-A4Aにはなんとマイクが付属しているのです。

上記②は単純にチャンネルの先にスピーカーがあるかどうかをRX-A4Aに知らせるだけですが、

この③はユーザの各部屋で異なるの部屋の音響特性やスピーカーの設置位置などを知らせています。

測定を開始すると各スピーカーからテスト信号が再生されるので、それを聴取位置(耳の場所)に置いたマイクで測定します。

測定された音と元の測定信号を比較して、自動的にスピーカーフィルターや音量が設定されますし、

この結果も音をどう振り分けるかの判断材料になるようです。

YAMAHARX-A4A側の処理を極力最小限にする ①-1A) + ②OFF + ③OFFという設定をすることもできます。