PEARL PIERCE

�{��͉��̈�ۂ��K���b�ƕς��A����܂ł̂����Ƃ�Ƃ�����������V���L�V���L�A�i�ǂ��Ӗ��Łj�X�J�X�J������ۂł��B

�G���W�j�A�͖{�삩��V���N���r�A�O�܂ł�80�N��̍�i��S������R�萹�����ɁB

�A�����W�͕K�����������ł͂Ȃ��ł����A�ޗ��Ƃ��Ă̓f�B�X�R�T�E���h�Ƃ��������ŁA

�������ŗ������Ȑl�C��ł�����Ȃ���A���y�I�ɏa���}�j�A�b�N��Ȉ�ۂ�����܂��B

�����������I�ȉ����̃A���o���Ȃ̓x�X�g�Ɏ��^���鎞�ɂǂ����Ă������𑼂̋Ȃɍ��킹�Ȃ��Ƃ����Ȃ��A

���̃}�X�^�����O�̈Ⴂ���܂�������ׂĖʔ����Ƃ���ł���ˁB

�^��̃s�A�X

|

82�NLP |

82�NCD |

85�NCD 3A2<it> |

98�NNM |

99�NCD |

99�NLP |

12�N40th |

18�N�z�M |

19�N�z�M |

50th CD |

50th HR |

50th DA |

50th LP |

|

|

82�NLP |

(1) |

(2) |

|

(3) |

(4) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

82�NCD |

|

|

(13) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

85�NCD |

|

|

|

|

(3) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

98�NNM |

|

|

|

|

|

|

(8) |

|

|

|

|

|

|

|

99�NCD |

|

|

|

(7) |

|

|

|

(5) |

|

(9) |

|

|

|

|

99�NLP |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12�N40th |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

18�N�z�M |

|

|

|

|

|

|

|

|

(6) |

|

|

|

|

|

19�N�z�M |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

50th CD |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(10) |

(11) |

(12) |

98�NNM: �x�X�g�Ձu�m�C�G�E���W�[�N�v�A40th:

�x�X�g�Ձu���{�̗��ƁA���[�~���ƁB�v�A

50th: �x�X�g�Ձu���[�~�����I�v ���ꂼ��CD:

CD, HR: �n�C���], DA: Dolby Atmos, LP: LP

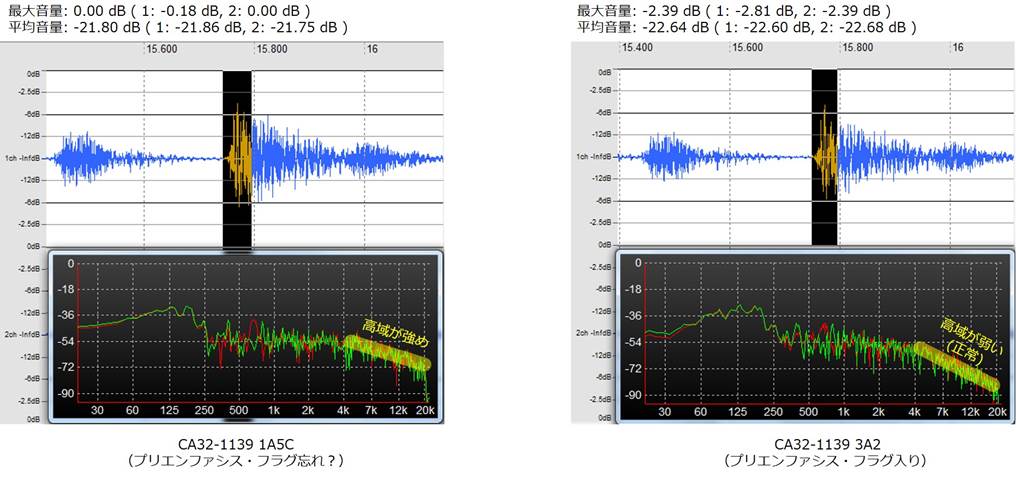

85�NCD ��82�NCD��CD2WAV�Ńf�G���t�@�V�X���������őS�ē����}�X�^�����O�Ɣ��f���Ă��܂��B

��������\85�NCD 3A2<it>��iTumes�Ńf�G���t�@�V�X�������̂ł��B�ڂ����͉��L�y�]�k�z�Q�ƁB�i�������܂����j

(1) ����LP�͒P�ƂŒ����Ă��ǂ������Ȃ��Ǝv���܂��B���H�[�J���̃G�R�[��X�p���I�Ƃ������Ȃlj��o�I�Ƀk�P�������̂ł����A

�����I�ɂ��̉��o���ז��������^�ł��Ă�C�����܂��B���������X�J�X�J�n�̉��͉��肷��Ɖ����n��Ƒ������Ă��܂��̂ŁA

��͂�e�����u�����������o�Ȃ�ł��v�Ƃ��������͂������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���̂ł����A����ɐ������Ă�悤�Ɏv���܂��B

�X�J�X�J�ƌ����Ă���Ƀ��H�[�J���̃G�R�[�i�Ƃ������̓��H�[�J�������H���č�����E�`�Ƃ��������̗H��݂����ȉ��j���q���ɂȂ��Ă��āA

���̃o���o�����͂��܂���B

(2) LP�ƒ�����ׂ�ƃh�����ƃx�[�X���������肵�����ɂȂ��Ă��܂��B���ƌ����ɂ�����ƍ��߂̉��Ōł߂Ă��銴���B

�h�����x�[�X�̒e�݊�����⋭�߂ŁA�������������H�[�J���ƂԂ���̂Ńk�P����LP�ɔ�ׂ�Ɩ����Ȃ��������ł��B

LP��菭���܂Ƃ��Ƃ��������}�ȃo���h���ۂ����ɂȂ��Ă�悤�Ɏv���܂��B�h�H�쉹�h���傫���Ȃ��Ă܂��ˁB

(3) 85�NCD����h�����x�[�X�̈���}���ă��H�[�J���ɍ��摫���Ĕ�����ǂ����������B

82�NLP�ƒ�����ׂ�ƁA��͂�h�����x�[�X���傫���Ȃ��������ł��B���H�[�J���̐����͂܂�LP�̂ق������邩���B

������h�H�쉹�h����r�I�������Ȃ��ď����}�b�g�Ȉ�ۂł��B

(4) 99�NLP�͂������s�v�c�ȉ��ɂȂ��Ă��܂��B�I���W�i���Ɣ�ׂ�ƃ��H�[�J���̍��E�̊g���肪�Ȃ��A�ł��}�b�g�Ȋ����͂Ȃ��̂ŁA

���E����Ȃ��O��ɋ����Ă��銴���ł��傤���B���̑���x�[�X�ƃh���������E�ɋ��������ł��BLP���m�Œ�����ׂ�Ƌ������e���R�Ȃ�ł���ˁB

(5) �x�[�X���傫���S�肪���������ɂȂ��Ă��܂��B���H�[�J�����͋����A�������đO�ɂ����Ă��Ă銴�������₷���ł��ˁB

���̃k�P�̂���q���b�Ƃ������͋C�Ȃ킸��悪������Ă��ăo�����X�悭�A�b�v�f�[�g����Ă銴�������܂��B

(6) �Ⴂ�����g���čX�Ƀx�[�X�ƃh�����������ƌł߂������B���H�[�J���͏��������Ȃ�����ۂŁA�I�[�f�B�I�I�ɂ͗ǂ��̂ł����A

�I���W�i���̕��͋C�͂����Ȃ���������܂���B

(7) 99�NCD�̉������킩��₷���������肳�����Ƃ��������B�x�[�X�A�h�����̈����������āA����Ń��H�[�J���̗֊s���������肳���Ă��܂��B

���̂Ԃ���}�b�g�Ȋ����ɂȂ��Ă��邩���B�Ȃ�Ƃ��������`�I�ɒ���̐[���N���ɕx�����ł��ˁBF.O�����������B

(8) 99�NCD�Ɣ�ׂē�������NM�Ɣ�r�����ق����\�����₷���̂ł����A���H�[�J�����h�����x�[�X�������ڂ₯�������ŁA

�}�b�g����ʂ̑��`��������Ă�C�����܂��B�ǂ��炩�Ƃ����Ƃ���������̊��̂��銴���B

(9) �h�������}�b�g�ɂ��Ȃ�傫���~�b�N�X����Ă��܂��B���ꂪ�^�Ƀh�X�h�X�Ƃ���A�I���W�i���̃X�y�\�V�[�i�����͖����Ȃ�܂������A

���H�[�J������O�ɍL���������Ă��銴���Œ����₷���ł��B���Ƃ��Ƃ��G�R�[���ۂ������Ȃ̂ł����������Ƃ�����Ă����܂��a���Ȃ��ł��ˁB

�i�I���W�i��LP�ł͂Ȃ��A�j85�NCD�̃A�b�v�f�[�g�łƂ������͋C������܂��B

(10) �����_�炩�������̂��鉹�ɂȂ��Ă���悤�ȋC�����܂��B

(11) CD��DA�����Ȃ�Ⴄ�Ȃ̈�ł��ˁB���H�[�J�����������̂ق��ɍs���A�h���������ł������������ɁA�z�[�����̈ʒu�Ɏc���Ă���Ƃ��������B

CD�͕����������܂�Ȃ��ɑ��ADA�͊��Ƃ������蕪������Ă��āA���̈Ⴂ���ʔ����ł��ˁB

(12) �ӊO�ƒ������̂�������܂��ACD�Ɠ����悤�ȉ��Ŏ��^����Ă��܂��BCD����╪���͈����ł������̕���̊����銴���ł��ˁB

���̋Ȃ�CD�̂ق�������Ȃɕ����ɏd����u���ĂȂ������Ȃ̂ŁA�قƂ�LjႢ�Ȃ������ł��B

(13) 82�NCD�ɔ�ׂ�iTunes�Ńf�G���t�@�V�X����85�NCD3A2�͂��G�b�W�������Ă��ď_�炩���܂Ƃ܂�����ۂł��B

�����`�^�C�����I��鍠

|

82�NLP |

82�NCD |

85�NCD 3A2 |

99�NCD |

99�NLP |

07�NSS |

18�N�z�M |

19�N�z�M |

|

|

82�NLP |

|

(1) |

(2) |

|

(5) |

(8) |

|

|

|

82�NCD |

|

|

(2) |

|

|

|

|

|

|

85�NCD |

|

|

|

(3) |

|

|

|

|

|

99�NCD |

|

|

|

|

(4) |

(8) |

(6) |

|

|

99�NLP |

|

|

|

|

|

|

(7) |

|

|

18�N�z�M |

|

|

|

|

|

|

|

(7) |

|

19�N�z�M |

|

|

|

|

|

|

|

|

06�NSS: �t�ăx�X�g

85�NCD ��82�NCD��CD2WAV�Ńf�G���t�@�V�X���������őS�ē����}�X�^�����O�Ɣ��f���Ă��܂��B

��������\85�NCD 3A2<it>��iTumes�Ńf�G���t�@�V�X�������̂ł��B�ڂ����͉��L�y�]�k�z�Q�ƁB�i�������܂����j

�C���g���̃G���s�͊e�}�X�^�����O�̈Ⴂ�����f����₷�����F�Œ�����ׂ��₷���Ȃł��B

(1) CD�͍���L�тĂ銴���ł��B�����LP�͍���͗����Ă��܂����Ɠ��̋������k�P������Ă��銴���ł��ˁB

�㔼�̐���オ���LP�͋�������̊�����Ă��܂����ACD�̓o���o����������܂��ˁB

(2) 85�NCD3A2��82�NCD�Ɣ�ׂ�Ƃ�⍂�悪�����Ă��藎�����������ł��B�h���������肾���Ă������悪�_�炩�ł��ˁB

LP���͂�����悪�L�тĂ��薾�邢���ł��B

(3) 99�NCD�͂���ɒ����ȉ��ł����A�h�����⃔�H�[�J���Ȃǂɍ���ɂ��G�b�W��������܂��B

(4) LP�̓A�^�b�N��߂ł�͂�LP�Ɠ��̋�����������܂��BCD�قǂ̃^�C�g���͂Ȃ��_�炩�ȃT�E���h�B

�C���g���͂�����Ǝ�߂Ƃ��������߂ł��ˁB

(5) 82�NLP�Ɣ�ׂĂ�99�NLP�̃C���g���͉��߂ŏ���Lch�Ɋ���Ă܂��ˁB99�N�Ղ�82�N�Ղ�艹���^�C�g�Ń��H�[�J�����ׂ߂ł��ˁB

�S�n�悳��Z�܂芴��82�NLP�̂ق������邩������܂���B

(6) 99�NCD�Ɣ�ׂ��18�N�z�M�͋���������_�炩�߂ł��ˁB99�NCD�̓G�b�W������������Ȋ��������܂��B

(7) �C���g�����特����99�NLP�Ɏ��Ă���̂��ʔ����B���H�[�J����������Ɖ����Ƃ����������Ă��܂��Ă銴���B

�Ō�̃T�r�͗���19�N�z�M�̂ق�����搷�萷��ł��ˁB

(8) 99�NCD�ɔ�ׂ�Ƃ����Ԃ��悪�����Ă����āA�ӊO�ł���82�NCD�ɂ悭�������ł��B

�Ō�̐���オ��Ȃ�82�NCD�̂ق����h�����̃A�^�b�N���߂ł��ˁB���̏t�ăx�X�g�͗B��F.O.�ŏI���܂��B

����

|

82�NLP |

82�NCD |

85�NCD 3A2 |

01�Nsbs |

99�NCD |

99�NLP |

18�N�z�M |

19�N�z�M |

|

|

82�NLP |

|

(1) |

|

|

(3) |

|

|

|

|

82�NCD |

|

|

(7) |

|

|

|

|

|

|

85�NCD |

|

|

|

|

(2) |

|

|

|

|

01�Nsbs |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

99�NCD |

|

|

|

(6) |

|

(3) |

(4) |

|

|

99�NLP |

|

|

|

|

|

|

(4) |

|

|

12�N40th |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

18�N�z�M |

|

|

|

|

|

|

|

(5) |

|

19�N�z�M |

|

|

|

|

|

|

|

|

01�Nsbs: �o���[�h�x�X�g�A

85�NCD ��82�NCD��CD2WAV�Ńf�G���t�@�V�X���������őS�ē����}�X�^�����O�Ɣ��f���Ă��܂��B

��������\85�NCD 3A2<it>��iTumes�Ńf�G���t�@�V�X�������̂ł��B�ڂ����͉��L�y�]�k�z�Q�ƁB�i�������܂����j

(1) �C���g���̃L�[�{�[�h�̉�����S�R�Ⴂ�܂��BLP�̂ق��͟���ŋ���������܂���CD�̕��̓L�����Ƃ��Ă��܂����ׂ�����������܂���B

�����ɃW�[���Ɩ�n�C�n�b�g�̉����Ɩ��炩��LP�͍��悪�ւ����Ă�̂ł����A���ꂪ����t���Ă܂��ˁB

�̂��n�܂��Ă���̃h�����̉���LP�͏_�炭�ACD�͂ƂĂ��ł�������ƃR���v�ɂ������Ă�悤�ȁA�A�^�b�N�Ŏ���̉��������Ă��܂��l�ȉ��ł��B

����͂ǂ������Ă��Ⴄ������LP�̂ق����D���ł��ˁB���H�[�J���������̂ō��悪�ւ����Ă�����ȂɋC�ɂȂ�Ȃ��̂��K�����Ă���Ǝv���܂��B

(2) �C���g���o�����̃L�[��85�NCD�Ɠ����悤�ȉ��ł����A�h�����͏����_�炩�����Ă���܂��B

���H�[�J�����傫���_�炩���̂ŁA85�NCD�̂悤�Ƀh�������C�ɂȂ邱�Ƃ͂���܂���B

(3) �C���g������͂�CD�����I���W�i��LP�̉��ɂȂ��Ă���̂��ʔ����B�ł���������n�C�n�b�g�̃W�[���ĉ����o�Ă�̂��Ⴂ�ł��ˁB

�������CD�قǍ���͏o�Ă��܂��A�O�q�̂Ƃ��胔�H�[�J�������旊��ł͂Ȃ��̂Œ����₷���ł��B

�I���W�i��LP���͂����Ԓ�悪�����č����Ċۂ����ɂȂ��Ă��܂��B���̓I���W�i���̂ق����k�P�������čD�����Ȃ��B

��Ԃ������ɉ����ċꂵ�݂������Ă����A���̉��o�ɂ̓k�P�����v��悤�Ɏv���܂��B�������̕��A�I���W�i���͓����̃V���J�V���J�����ڗ����܂��ˁB

(4) ������L�[�v���A����99�NLP���ۂ�����������܂��B�������̂ł����A���H�[�J�����������Ă���A������Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�܂��M�^�[�\����99�NCD�قǍb�������������a�����Ă���悤�ɒ������܂��ˁB

(5) �h�������_�炩���ʂ��L���Ȃ��Ă銴�������܂��B���H�[�J����18�z�M�قǂ����Ȃ��V���L�[�Ȋ����Ȃ̂������ł��ˁB

�M�^�[�\�����ǂ������肰�Ȃ��A�N�[���Ȉ�ۂł��B

(6) �o�����͂悭���Ă܂����A�T�r�ɂȂ�ƃo���[�h�x�X�g�̂ق������H�[�J�����傫���k�P�ǂ������Ă��銴�������܂��B

99�NCD�ɖ߂��Ƃ�����Ƌl�܂��������Ƃ������A�̂��x�[�X��h�����ɑ�������Ă�悤�Ȉ�ۂɂȂ�܂��B����ł��Ăׂ��ɌĂׂ��ɂ��Ċ��������B

�M�^�[�\�����o���[�h�x�X�g�̂ق��͂��Ȃ�h�����������ăM�^�[���v�����������Ă�Ƃ������������Ă銴���ł����ˁB

(7) ���҂̓C���g������S�R�����Ⴂ�܂��B82�NCD�͍��߁A85�NCD�͒�߂ł��B�̂��o���������x�[�X�̉��̊������Ⴂ�܂��ˁB

���Ȃ݂�LP�����ƃx�[�X���Ƃ킩��܂���CD�͗����Ƃ����̉����悭�킩��܂���(��)

�y�]�k�z

|

�p�[���s�A�X�͂͂��߂�CD����������܂����B ����CD�ɂ܂��b��2�_�B

�v���G���t�@�V�XCD

CD���o���������A�v���G���t�@�V�X�ՂƂ����̂�����܂����B ���[�~���̏ꍇ�͍r��R���̃A���t�@�ՂƂ��́u�p�[���s�A�X�v��CD���v���G���t�@�V�X�Ղł����B

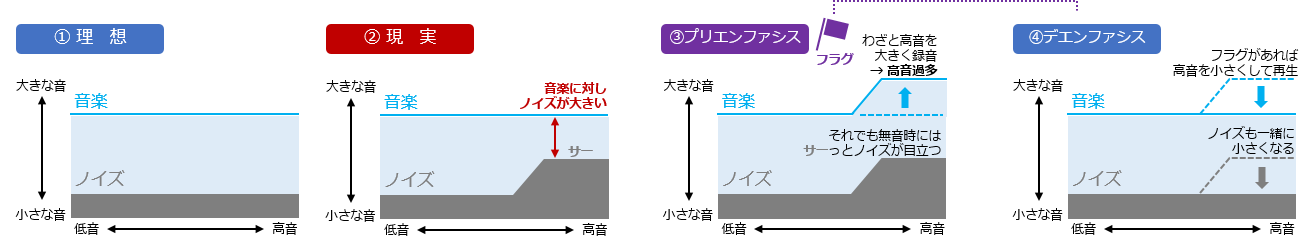

�v���G���t�@�V�X�Ƃ��@���߂Ēm����̂��߂́A���Ȃ�ȑf�Ȑ����ł��B�ڂ������͂��e�͂��������B-----------------------------------------------

�ڂ�������͒m��܂��ACD���o�n�߂������A/D�ߒ��Ɏ��I�ȉۑ肪����A ������Ɏc��m�C�Y�̓T�[���Ƃ����ڗ����Ƃ��čĐ�����܂��B ������Ȃ�Ƃ��@�̂悤�ɂ��邽�߂̍H�v�Ƃ��āA�B�̂悤�ɂ킴�ƍ�����傫���^�����Ă����A �B�̏��u���v���G���t�@�V�X�A�C�̏��u���f�G���t�@�V�X�ł��B�B�̂悤�ɂ킴�ƍ�����傫���������̓p�b�ƒ����N���A�ł����A �B�̃v���G���t�@�V�X���u���s��ꂽCD�ɂ̓t���O�����A�v���[���[���͂����CD����ǂݎ��C�f�G���t�@�V�X���s���܂��B �t�Ƀt���O���Ȃ���A�C�͍s��ꂸ�A�^�����ꂽ�������̂܂܍Đ�����܂��B CD�₻�̍Đ��@�͋K�i���ł��̎d�g�݂������Ƃ��`���t�����Ă���悤�ŁA���[�U�[��CD�K�i�ɑ������Đ��@�ōĐ��������ɂ����ẮA ����CD���v���G���t�@�V�X����Ă��邩�ǂ�������؋C�ɂ���K�v�͂���܂���B���ʂ̓v���G���t�@�V�X���ǂ����ōĐ������ɑ傫�ȍ��͐��܂�Ȃ��͂��ł��B �܂�80�N��㔼�ɇA�̖��͋Z�p�I�����Ɏ������悤�ŁA���̋@�\�͂قڎg���Ȃ��Ȃ����悤�ł��B -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�v���G���t�@�V�X�̃t���O��2�ʂ�̋L�^�̕��@������悤�ŁA�ЂƂ�TOC�ɋL�q������@�A������̓T�u�R�[�h�ɋL�q������@�ł��B �������CD�v���[���[�͂ǂ���ɂ��Ή����܂����A�ꕔ�̃\�t�g�E�F�A��TOC�ɏ����ꂽ�t���O�����ǂݎ��Ȃ������ł��B �Ⴆ��iTunes��TOC�ɋL�q���ꂽ�t���O�����ǂݎ��Ȃ��悤�ŁA�f�G���t�@�V�X�ł��܂���B

���T�C�g���ׂł́u�p�[���s�A�X�v�̃t���O�L�^�̏͂���Ȋ����B

EAC: Exact Audio Copy�Ƃ���TOC�t���O�����o�ł���c�[���@�@�@�@�@�@�@�@�M�����x�����̓f�G���t�@�V�X��̂��� CDM: CD Manipulator �Ƃ���TOC�t���O�ƃT�u�R�[�h�t���O�����o�ł���c�[��

2�̃c�[���Ńt���O���o�����݂��Ƃ���A�ꕔ�̃}�g���N�X�͂ǂ����t���O���L�^����Ă��Ȃ��炵�����Ƃ��킩��܂����B �u�p�[���s�A�X�v�ȊO��85�N�Ղ͂��ׂăv���G���t�@�V�X�Ղł͂Ȃ��̂ł����A�u�p�[���s�A�X�v��82�N�Ղ����������߁A �v���G���t�@�V�X�ōs�����ƂɂȂ������ǁA�t���O�����Y��Ă��܂����E�E�E�Ƃ��������ł��傤���H�H ���̂Ƃ��肾������A���X�ł����s�Ǖi�Ƃ������Ƃł���ˁB

�܂�iTunes�̓T�u�R�[�h�t���O���ǂ߂Ȃ��̂Ńf�G���t�@�V�X�ł����AiTunes��CD���G���R�[�h����ƁA �@�`�C�A�G�܂ł�CD�͍���ߑ��ȃV���L�V���L�̉��ōĐ�����Ă��܂��܂��BWAV�ɃG���R�[�h�����Ƃ����V���L�V���L��WAV���o���܂��B �i�����炭�D�`�F�������ɂȂ�Ǝv���܂��B�j �@�`�C�G�͑S�āuCD2WAV�v�Ƃ����c�[���ŋ����I�Ƀf�G���t�@�V�X����WAV�������������Ƃ��ׂē������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �i�������A[�@�`�B]��[�C�G]�̊Ԃɂ́A��0.3dB�̉��ʍ�������܂��B�j �܂��A��L�e�Ȃ̒�����ׂł�82�NCD��CD2WAV�ŁA85�NCD�͂�����iTunes�Ńf�G���t�@�V�X���A���̈Ⴂ�������Ă��܂��B

�t���O����Y��Ǝv����1A5C[��] �� �t���O�������Ă���3A2[�E] �̃f�[�^��r�ł��B�����ɂ͂Ȃ�܂����A�v���G���t�@�V�X�̉e�������Ă݂܂��B �܂��ő剹�ʂł���[��]�͍��拭���������A0dB ���肬��܂Ńf�[�^�������Ă���Ǝv���܂��B[�E]�͍����߂������� -2�`-3dB �ɗ}�����Ă��܂��B ���ω��ʂ͂����܂ō�������܂��A����͍��悪���ω��ʂɊւ�銄�������Ȃ����߂��Ǝv���܂��B �����̐}�͓������t������i���̏�̎��Ԕg�`�̍��������Ŏ����������Z�����Ԃł��j���g���̈�\���ł��B [��] ��4kHz�ȏ�̍��悪���߂ł���A[�E] �͍��悪�߂��ꏬ�����Ȃ��Ă����Ԃ��\��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

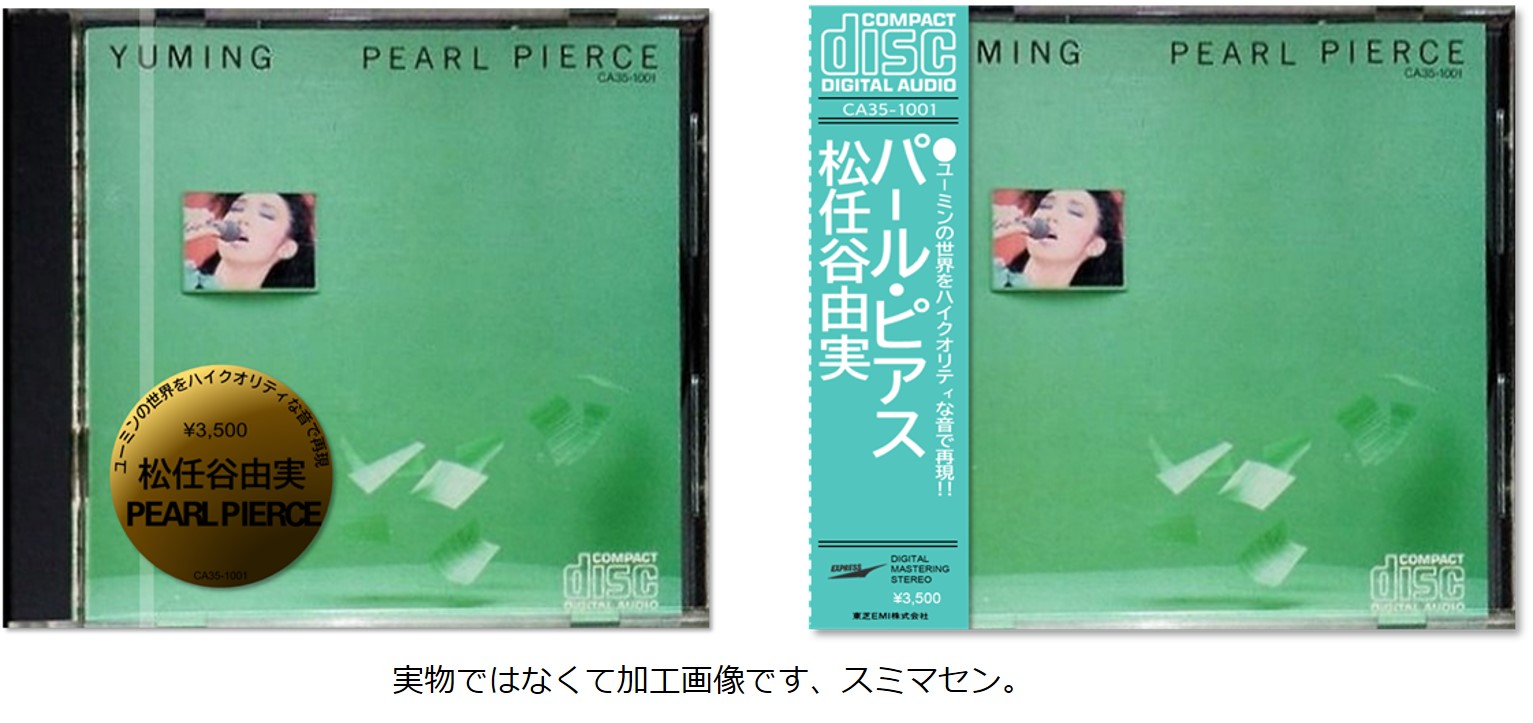

CA35-1001�ɑт͂������̂��H

�u�p�[���E�s�A�X�vCA35-1001��82�N11���ɔ������ꂽ����EMI�̈�ԍŏ���CD�ł����B ����CD���̂͂����܂Ń��A�ł͂Ȃ��̂ł����A����̂͂����Ă��т��������̂ł��B ���͎ʐ^�ł����������Ƃ͖����̂ł����A���̌^�Ԃɂ͉��}�̂悤�Ȋۂ��V�[���Ƒт����Ă����悤�ł��B ���Ȃ݂ɂ���̓p���|�ō�����Č��摜�ŁA�����̃X�L�����ł͂���܂���B

���̃V�[����т��ǂ̂悤�ɂ����Ă����̂��C�ɂȂ����̂ŁA���̃A�[�e�B�X�g���܂ߓ���EMI�����CA35�^�Ԃ��摜�������Ă݂܂����B �摜�������������̂��������\�ɂ܂Ƃ߂܂������A�����ƌ����83�N�܂ŃX�e�b�J�[������A84�N�ȍ~�͑т����Ȃ����������ł��傤���H ���ɂ̓X�e�b�J�[���т���������������������悤�ł��ˁi�X�e�b�J�[�̏ォ��т��t�����Ăē�d�V�������N�H�H�j�B �ǂ����ŏ��̓X�e�b�J�[�ŁA�����ɑт����āA�ŏI�I�ɑт����ɂȂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H �u�p�[���s�A�X�vCA35-1001��82�N11�������Ȃ̂ŁA�S�p�^�[�����݂��Ă���ł��傤�ˁB �т͋��ʂ��Ǝv�����≽�F���p�ӂ���Ă����悤�ŁA��i���ƂɃW���P�b�g�ɂ������F���I��Ă����悤�ł��B ���[�~���������Ă��82�N��CA35-1001���炠�Ƃ͈�C��85�N�́u�g���vCA32-1131�܂Ŕ�Ԃ̂�(�������ꋓ12�앜���Ȃ̂�)�A CA35��CA32�͐��オ�Ⴄ����������̂ł����A���̃A�[�e�B�X�g�܂Ō����CA32�ւ�85�N3���ɉ�4���ʂ��ŃV�[�����X�Ɉڍs�����悤�ł��ˁB �i��������������̃T�C�g���Q�l�ɂ��Ă���܂��B�ڂ��������܂Ƃ߂Ă����������肪�Ƃ��������܂��B�j

�@�@ |